[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

[2008]

[2007]

[2006]

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Thu Sep 5 14:34:46 CDT 2019]

La web de El País publica hoy en su sección Retina un artículo sobre el futuro del trabajo que me parece bien interesante. En principio, me temo que el panorama que dibuja no es nada halagüeño, pero tampoco es que sorprenda, la verdad. Asuntos como la crisis del llamado contrato social que nació tras la Segunda Guerra Mundial (y limitado más bien a los países desarrollados, todo hay que decirlo), la crisis de la idea de progreso entendida como un continuo aumento del bienestar de manera lineal, la creciente desigualdad social, el avance imparable de la precariedad o la robotización son, desde luego, temas bien conocidos a estas alturas. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el parágrafo dedicado a los cambios en el concepto de carrera profesional:

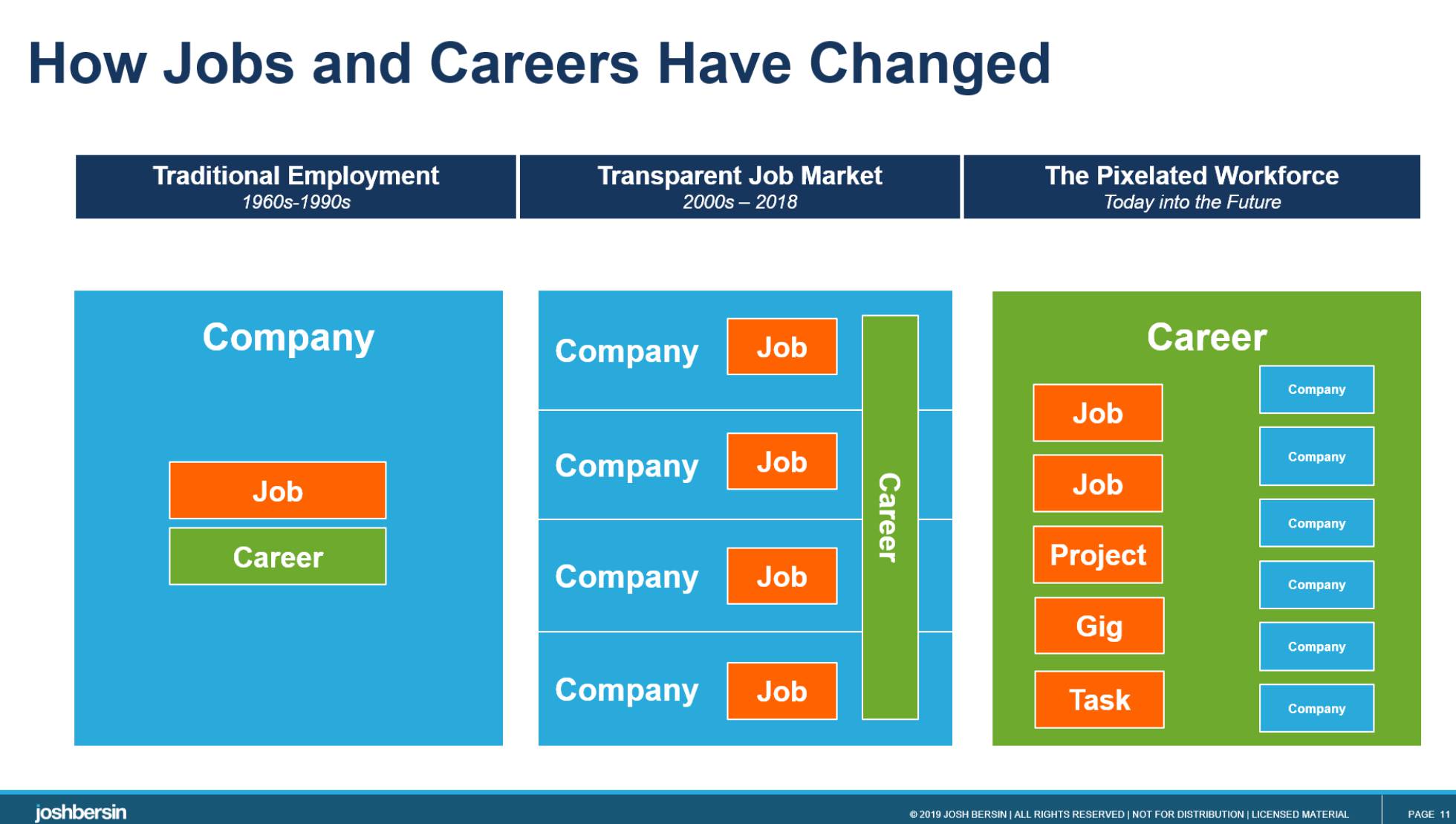

Todo ello se acompaña de la siguiente imagen ilustrativa:La actividad profesional cada vez se alejará de la idea estanca y continua de carrera. Hasta la generación X (nacidos en los 60), la visión dominante es una carrera profesional concreta, basada en un único trabajo para la compañía de la vida. Los Millenials (nacidos en los 80) seguimos vislumbrando una carrera profesional determinada, concatenando trabajos diversos en distintas empresas u organizaciones empleadoras. La generación Z (nacidos en el siglo XXI) la carrera profesional consiste en una suma de trabajos distintos en organizaciones diferentes, con vinculaciones contractuales distintas:

Este cambio hacia una concepción pixelada del trabajo, se apoya en las plataformas que conectan freelancers con tareas a desempeñar. En la conferencia dedicaremos una sesión a explorar las distintas fórmulas legales de vinculación contractual y colaboración, desde contar con autónomos a microcontratos por minutos.

Vivimos también el auge de las capacidades y habilidades, donde ya no importan tanto el título o la categoría laboral a la que perteneces sino aquello que puedas hacer. LinkedIn en China está testando el Skills Genome, para desarrollar métricas más dinámicas y precisas, basadas en habilidades en lugar de posiciones. Algunos expertos incluso vaticinan que en 2050 habrán muerto los jefes, en la concepción que tenemos hoy.

{enlace a esta entrada}

[Tue Sep 3 11:52:08 CDT 2019]

El País publica hoy una noticia sobre The Basque Contention, libro del catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco, Ludger Mees, en el que se reflexiona sobre el final de ETA. Como suele ocurrir, tiene que venir alguien de fuera para señalar unos cuantos hechos que debieran parecer bien claros a cualquier observador medianamente objetivo. Así, con respecto a la violencia terrorista de ETA, tiene lo siguiente que decir:

Pero, con respecto al otro bando (esto es, el mío), también dice esto otro que no conviene echar en saco roto:"Tras la muerte de Franco, la violencia de ETA no fue la expresión de la lucha del pueblo vasco por su soberanía, sino la decisión de unos individuos que quisieron imponer su idea a los demás. En clave política, la lucha armada fue un fracaso y una vulneración de los derechos humanos. A la izquierda abertzale le queda reconocerlo".

Y tampoco conviene olvidar esta otra afirmación:"No quiero caer en la equidistancia, pero otros también tienen tareas pendientes. Una mayoría de vascos guardaron silencio durante mucho tiempo. El Gobierno vasco tampoco estuvo a la altura y el Estado tiene cuentas pendientes. El Tribunal de Estrasburgo le ha condenado hasta 10 veces por no haber investigado torturas. Ha habido condenas en la Audiencia Nacional sin pruebas. Además, ¿alguien ha pedido perdón por la guerra sucia?"

{enlace a esta entrada}"Hay que reseñar, además, el potente surgimiento de un nacionalismo español excluyente que hoy pretende mantener el fantasma de ETA con fines políticos. Cualquier reivindicación territorial que contradice su idea de España está contaminada por el terrorismo derrotado".

[Tue Sep 3 11:39:44 CDT 2019]

El País publicaba ayer una noticia sobre los tipos de interés negativos que están empezando a verse en algunas economías desarrolladas que, como bien explica el periodista, no es necesariamente tan buena noticia como pudiera parecer. En cualquier caso, a mí lo que me llamó la atención fue el siguiente párrafo:

No recuerdo si ya escribí sobre este asunto en algún otro momento, pero algo que encuentro fascinante (y, me temo, no suficientemente trataso, al menos en las clases introductorias sobre la materia a las que asistí durante mis años universitatios y, por lo que oigo de mis hijos, la cosa no ha cambiado mucho) del funcionamiento de la economía capitalista es la necesidad de inflación. De hecho, la necesidad de una inflación moderada. Tanto la inflación desbocada como la deflación suponen un problema fundamental para el capitalismo. Algo que hace temblar sus cimientos. Pero, al menos de momento, no he encontrado una respuesta clara a la pregunta de por qué es así. Supongo que debe tener algo que ver con la necesidad, por un lado, de sostener un consumo eterno y constante (algo que, en un contexto de inflación, quizá no se diera, pues los consumidores tal vez prefieran esperar a que los precios bajen aún más antes de lanzarse a comprar) y, por otro, con la excesiva dependencia (sobre todo en el capitalismo de nuestros días) con respecto a la deuda para generar un tirón de la demanda (en este otro caso, la inflación hace más fácil, relativamente hablando, devolver una deuda, pues el monto total que se pidió prestado vale menos hoy que ayer). Sea como fuere, esta necesidad vital que tiene el capitalismo de una inflación moderada no suele mencionarse en las clases de economía y uno no puede sino preguntarse el porqué, pues este tipo de cosas casi siempre apuntan a las grandes verdades ocultas en cualquier sistema, esto es, a aquellos elementos que, aunque asumidos y raramente mencionados, son centrales. {enlace a esta entrada}Todo apunta, además, que la tendencia ha llegado para quedarse. Los riesgos geopolíticos que no dejan de crecer impulsan a los inversores a refugiarse en valores seguros, como la deuda. Al ser más demandados, los bonos se encarecen y sus rendimientos caen. "El nerviosismo por el Brexit y los débiles datos de inflación en Alemania servirán como gasolina en este proceso", decía Commerzbank la semana pasada.

[Sun Sep 1 14:13:42 CDT 2019]

El País publica hoy un artículo firmado for Fernando Vallespín sobre los intelectuales que merece la pena leer. Tampoco es que descubra nada del otro mundo, pero sí que nos regala una buena síntesis de lo que se ha venido en llamar la crisis de los intelectuales que, como el propio Vallespín nos recuerda, se remonta hasta la década de los cincuenta o los sesenta del siglo XX, cuando ya se publicaron algunos artíuclos (e incluso libros) sobre el asunto. De todos modos, el artículo de Vallespín tiene la ventaja de que conecta el fenómeno directamente con otros aspectos más de actualidad, como son la llamada crisis de representación, las redes sociales y el resurgir de los populismos (aunque, todo hay que decirlo, esto lo trata de pasada únicamente en los últimos párrafos, lo cual es una pena).

La verdad es que uno se pregunta si acaso alguna vez la masa de la sociedad realmente prestó más atención a los Bruno Latours que a las Greta Thunbergs. No obstante, sí que parece cierto que lo que digan los intelectuales importa cada vez menos en un mundo que solo presta atención al espectáculo. Lo mediático vende. Así que Greta Thunber, Michel Houellebecq, los tertulianos, Donald Trump y cualquiera que haga mucho ruido y llame la atención va a ser escuchado más que gente como el ya fallecido José Luis Sampedro. Por más que digan, no vivimos en la época dorada del conocimiento (ni, mucho menos, de la sabiduría), sino en la época del espectáculo puro y duro, como ya advirtiera Guy Debord hace muchísimo tiempo. {enlace a esta entrada}El caso es que, al entrar en esta fase de política posverdad, ya no hay forma de imponer "verdades" que valgan. Vengan de los intelectuales, los expertos o los public intellectuals. No en vano, todos ellos pertenecen a una élite y eso les coloca ya a priori bajo sospecha. A menos, claro, que defiendan las posiciones que nos importan. La actual vituperación de las élites se ha extendido también a quienes tenían la función de orientarnos. Ortega se equivocaba. Ha habido que esperar a la expansión de las redes sociales para que se produjera la auténtica rebelión de las masas, aunque ahora hayan cobrado la forma de enjambres virtuales. Detrás de esto se encuentra, desde luego, el proceso de desintermediación, que ha roto con el monopolio de los medios tradicionales para ejercer su tutela sobre la opinión pública. O la posibilidad potencial de acceso directo a conocimientos que hasta ahora solo eran accesibles para un grupo de iniciados. O el predominio de los afectos sobre la cognición —"solo me parece convincente lo que encaja con mis sentimientos"—. O la enorme polarización política que se nutre de un consumo tribalizado de la información y la discusión (las famosas cámaras de eco). O la desaparición de la deliberación detrás de lo meramente expresivo.

El resultado de todo esto es una pérdida generalizada de auctoritas por parte de instituciones, grupos o personas que hasta entonces cumplían esa función orientadora de la que antes hablábamos. Y entre ellos se encuentran, cómo no, los intelectuales. Porque haberlos haylos, solo que su influencia cada vez es menor en esta sociedad que se proyecta sobre un escenario cada vez más fragmentado y está dominada por una fría economía de la atención. Se atiende a quien más ruido hace, no a quienes aportan mejores argumentos; o al más feo y provocador, como Michel Houellebecq, que siempre es entrevistado con fruición; o a quienes se valen de novedosas estrategias en defensa de una determinada causa. No es de extrañar así que la ecologista adolescente Greta Thunberg haya conseguido captar mucha más atención que cualquiera de los escritos de Bruno Latour, el filósofo que más y mejor se ha venido ocupando del desastre climático.