[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

Diciembre

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2008]

[2007]

[2006]

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Thu Feb 26 16:56:56 CET 2009]

Pocas cosas hay más penosas que observar el eterno debate nacional sobre el tema de la diversidad lingüística, sobre todo en lo que respecta al catalán. La Vanguardia publica hoy la noticia de que el Presidente de Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía ha criticado a UPyD por haber pedido por carta a la aerolínea Swiss que no utilice el catalán en sus comunicados con los clientes. Se pregunta uno si no hay tal vez cosas más importantes a las que prestar atención con la que está cayendo en estos momentos debido a la crisis económica internacional. Pero, aparte de ello, me parece ridículo el empeño que tienen unos y otros en este debate por regular desde el Estado la lengua que debemos o no hablar en la calle. Propongo algo muy sencillo: olvídense de regular este asunto y dejen que la gente hable libremente la lengua que le plazca, sobre todo en lo que respecta a las transacciones privadas. Por supuesto, hay que garantizar el respeto a todas las lenguas oficiales en cualquier territorio de España, un Estado obviamente pluricultural si no incluso plurinacional. Asimismo, hay que asegurarse de que en nuestras escuelas y universidades se puede estudiar en la lengua que mejor se domine sin menoscabo de la obligación de aprender la otra lengua cooficial allá donde se viva (no entiendo, la verdad, la cerrazón de algunos al negarse siquiera a aprender el catalán o el gallego; siempre había entendido que el saber no ocupa lugar y dudo mucho que exigir a nuestros chavales que aprendan otro idioma adicional vaya a causar demasiada confusión). En fin, que a lo mejor lo único que tenemos que hacer, por un lado y por otro, es dejar de usar la lengua como arma arrojadiza, como un elemento más del arsenal político de cada cual. Por favor, dejemos de politizar el asunto. {enlace a esta historia}

[Sat Feb 21 15:24:40 CET 2009]

Hace ya varios días leí un artículo de Adela Cortina titulado ¿Cómo se forman las mayorías? sobre el que quise publicar unas palabras y no encontré el tiempo de hacerlo. Me gustan los artículos de Cortina porque suelen incitar a la reflexión y la autora hace muestra de una sensatez de la que, por desgracia, suelen carecer muchos otros opinadores. Pues bien, el escrito en cuestión comienza de la siguiente forma:

A continuación, Cortina parece decidirse por catalogar a nuestra democracia aquí en España como agregativa o, incluso, emotiva. Según ella, la democracia deliberativa es más de tradición anglosajona. No es que esté completamente de acuerdo con su apreciación, pues en todos lados cuecen habas, como se suele decir. Tanto en EEUU como en el Reino Unido se hacen llamamientos demagógicos a las emociones de los votantes, que no le quepa a nadie duda alguna. No obstante, es cierto que abundan también en esos países los medios de comunicación serios donde se produce un auténtico debate sobre los temas que afectan a los ciudadanos. Esto, por el contrario, no es tan fácil de encontrar entre nosotros. Y qué decir ya de la facilidad con que muchos comentaristas en los países anglosajones pueden escapar al estúpido debate estéril sobre su supuesta lealtad partidista. Vamos, que por allá no se etiqueta con tanta facilidad. Es más, lo lógico y normal es encontrarse con vecinos, compañeros de trabajo, comentaristas, líderes de opinión e incluso políticos de carrera que no se identifican completamente con los que se consideran postulados centrales de un partido u otro. Hay mayor facilidad para el matiz y la disciplina de partido no se impone tan férreamente como sucede por aquí, sobre todo porque el sistema electoral no lo facilita. Convendría aprender de ellos en ese sentido, cierto, pero como bien indica Cortina, tampoco conviene olvidar las razones sociales e históricas que explican la existencia de ese modelo más deliberativo en los países anglosajones:"La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo". Así empieza un célebre texto de John Dewey, que continúa aclarando: "Lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo". Y, a mi juicio, caben al menos tres caminos: el debate sereno y la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales o, pura y llanamente, la manipulación de los sentimientos. En el primer caso estamos ante una democracia deliberativa, en el segundo, ante una democracia agregativa, y en el tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, en la que reina el arte de la manipulación.

Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es cierto que una de esas dimensiones puede imponerse a las restantes hasta el punto de imprimirles su sello.

Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo, en ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso: es el gobierno querido por la mayoría del pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta. Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías es un gran problema.

Tiene toda la razón del mundo Cortina. De ahí precisamente que no me pareciera justa ni acertada la risita de suficiencia con que se acogieron las propuestas de Aznar en favor de un nuevo patriotismo constitucional hace unos años. Podemos discutir sobre su contenido, por supuesto, pero me parece evidente que hoy por hoy estamos muy necesitados de dicho concepto en nuestro país. La única forma de superar las eternas divisiones nacionalistas y, sobre todo, de construir una auténtica democracia sólida pasan por fomentar ese tipo de patriotismo moderno, ilustrado, universalista, basado en conceptos políticos y valores comunes, en lugar de basarse en una determinada raza, lengua o cultura. Desengañémonos, sin conciencia de comunidad (o, en el caso de comunidades políticas de mayor tamaño, conciencia nacional) no pueden haber democracia ni civismo. A lo mejor convendría considerar las propuestas del oponente con un mínimo de respeto, en lugar de cerrarse en banda sencillamente porque las hace el oponente.Sólo que el deliberacionista suele ser estadounidense y contar con el suelo de un patriotismo indiscutible con el que no contamos otros, con un sentido del "nosotros", ligado a valores universales, que impregnaba el discurso de Obama. Aquí no hay nosotros que valga, y cuando lo hay, es contra otros.

En fin, Cortina cierra su artículo meditando sobre unos hechos bastante recientes:

Y quien habla del tema de EpC, también puede centrarse en otros asuntos que han venido ocupando las páginas de nuestros diarios y los minutos de nuestras tertulias: las declaraciones de tal o cual líder político, los amorís del famosillo o famosilla de turno y, por supuesto, los escándalos de diverso pelaje. Mientras tanto, la casa sin barrer y el tema de la crisis económica y la mejor forma de darle solución sin debatir. He de reconocer que hay momentos en los que se me hace imposible pensar que podamos debatir cualquier tema social aquí en España sin colocarle a los individuos la etiqueta de conservador o progresista, con lo que no hacemos sino cerrarnos por completo a la posibilidad de enriquecer nuestras propias ideas con las del contrario. No me queda sino soñar con la posibilidad de que eso cambie algún día. {enlace a esta historia}Que un país sumido en una brutal crisis económica, con un índice de paro que es el sufrimiento cotidiano de personas concretas y de familias enteras, al que se amenaza con excluirle de la zona euro, tenga como portada en los diarios, como primera plana, el fallo del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía es, a mi juicio, un síntoma pésimo, el de un país que no tiene pueblo, sino masa, dispuesta a seguir bailando a cualquier flautista embaucador.

Algunos hemos venido diciendo desde hace tiempo que EpC no va a forjar ciudadanos comprometidos ni detritus sociales, que el asunto son los manuales y quién imparte la asignatura, y sobre todo que el problema de la educación no se reduce a enseñar el uso del preservativo, que es lo que al parecer les importa a representantes visibles de los dos grandes partidos. Cuando la educación en su conjunto es deplorable y los alumnos llegan a la Universidad con un nivel cada vez más bajo.

Hay muchas tareas pendientes para la construcción de una democracia: crear partidos democráticos, capaces de contagiar a la sociedad democracia y pluralismo, poner trabas al gobierno de las minorías, quitar fuerza a los aparatos de los partidos, promover una ciudadanía activa. Pero lo más importante consiste, a mi juicio, en formar mayorías cultivando pueblo y no masa.

[Thu Feb 19 16:51:33 CET 2009]

Leemos hoy en El País que los españoles aumentan su interés por la ciencia y la tecnología, de lo cual me alegro. Pero también he de decir que no me sorprende nada este otro dato extraído del mismo estudio:

No sabe uno qué fue primero, si el huevo o la gallina, por lo que en este caso, no sabe uno si el bajo nivel económico de Andalucía es el que conduce a un menor nivel educativo y menos interés por estos temas (el mismo estudio clarifica que el interés por la ciencia y la tecnología se da con mayor facilidad entre jóvenes con estudios universitarios que habitan en ciudades con más de un millón de habitantes) o, por el contrario, es precisamente el menor interés por ellos lo que conlleva un menor nivel de desarrollo económico. Como casi siempre suele suceder con estas cosas, lo más probable es que se trate de una combinación de ambas. En todo caso, me parece importantísimo fomentar el intrés por estos temas entre los andaluces. Por motivos geográficos y culturales contamos con un enorme potencial que aún tenemos que desarrollar convenientemente. {enlace a esta historia}Por comunidades autónomas, los catalanes (14,5%), madrileños (14,3%), vascos (13%), navarros (10,4%) y aragoneses (9,9%) son los que más interés muestran por la ciencia y la tecnología, mientras que Murcia (3%), Asturias (5,5%), Extremadura (5,7%), Andalucía (6,2%) y Castilla y León (6,2%) son las autonomías que menos.

[Thu Feb 19 11:37:14 CET 2009]

Echándole un vistazo a la revista Muy Interesante del mes de febrero, me encuentro con un artículo del novelista Antonio Muñoz Molina en la sección titulada Las dos culturas (obvia referencia a C. P. Snow) que toma un experimento científico como excusa para hablar sobre la literatura y me parece que el artículo en cuestión, aunque bueno, adolece de la excesiva centralidad que concedemos en la sociedad española al humanismo y las disciplinas de letras en general. Pero vayamos por parte. el artículo me parece, como digo, bueno, al menos en lo que respecta a sus reflexiones sobre la función de la literatura en nuestra cultura:

En fin, que desde la década del yo sobre la que nos advirtiera Tom Wolfe en su momento —a mí me parece que, de hecho, esta época de egolatría comenzó antes, en los años sesenta—, el arte y la cultura en general tienden a concebirse por desgracia como el ámbito donde expresar los sentimientos del individuo, la ocasión ideal para compartir todos los trapos sucios de nuestro espíritu con el resto de los mortales. De ahí que la cultura se haya convertido, precisamente, en un campo sin vallar donde todo vale, tanto monta, monta tanto una cosa como la otrael ámbito donde expresar los sentimientos del individuo, la ocasión ideal para compartir todos los trapos sucios de nuestro espíritu con el resto de los mortales. De ahí que la cultura se haya convertido, precisamente, en un campo sin vallar donde todo vale, tanto monta, monta tanto una cosa como la otra. El afán de universalidad que teníamos anteriormente —de raíz fundamentalmente religiosa antes del siglo XVII-XVIII, de carácter más filosófico a partir del advenimiento de la Ilustración— ha sido sustituido por un relativismo subjetivo donde el individuo se convierte en el centro de todo. No hay más que ver lo que hoy en día pasa a menudo por obra de arte para entender de lo que hablo. Hasta tal punto está llegando este afán por expresarse sin siquiera oír lo que tengan que decir los demás que fenómenos como la subjetivización del arte son indiscutibles hoy en día. Son muchos los artistas que no hacen sino expresar sus propios sentimientos en su obra sin considerar siquiera qué pueda suceder a su alrededor o cómo puedan verse las cosas desde otro punto de vista, y otro tanto habría que decir del fenómeno de las bitácoras que, aunque pueden usarse para establecer un rico y productivo diálogo, se usan a menudo tan sólo para lanzar diatribas y excomuniones varias (no voy a entrar a hablar siquiera de Twitter y similares, paraísos del onanismo espiritual al que se refiere Muñoz Molina en su artículo).Literatura no es contar la valiosa experiencia que sólo uno ha vivido, mostrar a corazón abierto lo que sólo uno ha sabido sentir, como cree la imaginación adolescente, que perdura cada vez más en tantos adultos: literatura es contar lo que siente el lector y ponerse en el lugar de cualquiera, para que así cualquiera pueda ponerse en nuestro lugar y se conmueva con lo que hemos escrito. El adolescente ególatra —no es cuestión de edad: los hay que se mueren siéndolo— cree que nadie lo puede comprender porque nadie comparte la agudeza de su percepción ni la profundidad de su sufrimiento. Y una industria cultural desorientada y demagógica se esfuerza en ofrecerle aquello que lo halague y que por lo tanto lo anime a gastar en productos de diverso tipo especialmente pensadors para él, o para ella, que es tan especial.

La literatura, por tanto, nos permite abrir una ventana al mundo, ver las cosas con otros ojos, desde otro punto de vista, ponerlos en la piel del prójimo y observar el mundo desde ahí, desde otra perspectiva distinta a la nuestra, tal vez incluso incompatible con la nuestra. En ese sentido, la literatura contribuye a la tolerancia, elemento indispensable de una sociedad democrática moderna, y debiera ser una parte importante de la educación de cualquier persona, ya se especialice en letras o ciencias. Sencillamente, cuestiones como el conocimiento humanista, la cultura general como solemos llamarla, unas nociones básicas de historia, filosofía y religión, la capacidad de gozar de la buena literatura y de la experiencia estética, son fundamentales para el desarrollo del individuo en una sociedad libre. Sin ello, no podemos tener democracia ni civismo. Y, sin embargo, tampoco debemos olvidar la importancia de un conocimiento básico en ciencia y tecnología, algo en lo que caemos demasiado a menudo aquí en España. No hay que olvidar que uno de los principales avances de la Ilustración fue precisamente el descubrimiento y expansión del método científico, algo que puede aplicarse lo mismo a la literatura o la sociedad que a las matemáticas o la física. Y la verdad es que en España tenemos un serio déficit de educación científica y tecnológica. Es más, comparado con otras sociedades de nuestro entorno, caemos incluso en una especia de esnobismo humanista que mira de soslayo a la ciencia y la técnica como disciplinas menores, sin importancia, deshumanizadas... y asís nos va, claro. Nótese, por ejemplo, la siguiente reflexión en el mismo artículo de Muñoz Molina que mencionábamos al principio:

Lo que me llamó la atención del párrafo anterior fue la connotación claramente negativa que se da a las nuevas tecnoloías. Se mencionan el ordenador, el iPod, el teléfono móvil y los auriculares y, sin embargo, recuerdo nítidamente que las primeras veces que me monté en el Metro de Madrid allá a mediados de los años ochenta fue precisamente que la gente se aislaba de los demás... leyendo un libro o la prensa. Esto, sin embargo, no lo menciona Muñoz Molina. No lo registra en su radar. Cualquier cosa, cualquier actividad, puede convertirse literalmente en motivo de aislamiento de quienes nos rodean. No tiene por qué ser algo con una base tecnológica. También la lectura de un libro o dedicar un par de horas a dibujar puede tener el mismo efecto y, sin embargo, Muñoz Molina seguramente lo vería con buenos ojos. De hecho, ¿cuántas veces no habrá escrito otro novelista, Juliáan Marías, sobre la necesidad que tiene de silencio y aislamiento en el momento de dedicarse a escribir? Parece lógico, por supuesto, pero algo me dice que Muñoz Molina consideraría esa actividad como algo más "humano" debido a su naturaleza creativa, como si leer un artículo en el ordenador, escuchar música o una conferencia en el iPod o hacer diseño gráfico en un portátil fuera menos una actividad cultural de menor rango. A eso me refería con lo del sesgo anti-científico y anti-tecnológico que aún prevalece en la sociedad española y del que nos tenemos que deshacer si queremos avanzar. La solución está, efectivamente, en compaginar las "dos culturas", la científico-tecnológica y la humanista. Duele en el alma ver tantos libros publicados sobre la cultura general de tal o cual país que parece reducir su contenido a la música y las artes en general, como si ciencia y tecnología no fueran parte de la cultura. ¿Hasta qué punto podemos honestamente decir que un individuo que únicamente concibe la teoría de la evolución de Darwin como la explicación de que "el hombre viene del mono" es realmente un individuo culto? Pues bien, eso nos lo encontramos a diario. {enlace a esta historia}También somos capaces, aunque en España cada vez lo parezca menos, de romper las fronteras de parentesco de la tribu y descubrir nuestra semejanza con quien no es idéntico, empezando con el otro que tenemos más cerca, y al que nos puede volver remoto nuestra egolatría, reforzada físicamente por la pantalla del ordenador o del iPod o del teléfono móvil que nos permite vivir en contacto sólo con lo que nosotros hemos elegido, por los auriculares que en medio de la gente cierran herméticamente la cápsula de nuestro capricho.

[Sun Feb 15 12:44:28 CET 2009]

La Vanguardia publica una entrevista con el Decano de la Universidad Nacional de Singapur, Kishore Mahbubani, en la que éste hace unas reflexiones que me parecen interesantísimas:

Si Mahbubani está en lo cierto (y a mí me parece que lo está), tenemos que aprender todos a corregir nuestra actitud egotística. Y con esto subrayo que no se trata tan sólo de los EEUU, sino de Occidente en su conjunto. En otras palabras, de la misma forma que EEUU ha de acostumbrarse a vivir en un mundo global con una nueva relación de fuerzas en las que sigue siendo la primera superpotencia pero ya no puede hacer las cosas a solas, Occidente en su conjunto también ha de hacerse a esta nueva situación en la que hay otros agentes internacionales con los que debemos contar. En este sentido, el multiculturalismo de los últimos años, aunque ciertamente excesivo y no menos dogmático, debiera ayudarnos a alcanzar una nueva síntesis en la que reconozcamos los innegables logros de la civilización occidental junto a sus carencias. El mundo que se acerca es, sin lugar a dudas, global, y más vale que hagamos un esfuerzo por adaptarnos a él antes de que entre en nuestros salones....estamos entrando en una nueva etapa histórica caracterizada por el fin del dominio occidental del mundo en solitario. No se trata del fin de Occidente, que continuará siendo la civilización más fuerte, sino de su capacidad de dominar el mundo. Eso significa que Occidente, que sólo se escucha a sí mismo, debe aprender a hablar con el resto del mundo, que supone el 88% de la población global. Comprender que esa mayoría ve el mundo de maneras muy diferentes, que maneja conceptos y perspectivas muy diferentes y que hay que ser realistas. Por eso espero que Occidente deje de tener una relación incestuosa de autosatisfacción y autoreferencia consigo mismo, y concluya el monólogo. Hay que escuchar otras voces.

La Unión Europea debiera desempeñar un papel fundamental en este nuevo reparto de funciones en un mundo globalizado, pero hasta el momento no ha hecho sino mostrar sus defectos y limitaciones:

Se trata, una vez más, del viejo problema de la UE desde que se expandiera a los 27 estados-miembro: su estructura institucional no se adapta a los nuevos tiempos, ni por el tamaño que ha alcanzado como organización, ni tampoco por la rapidez con que se suceden los cambios ahí fuera. El fallido proyecto de Constitución europea fue un intento de solucionar este problema, pero todos sabemos cómo acabó. Desde entonces, parece que hemos perdido los papeles. {enlace a esta historia}La UE ha hecho un trabajo maravilloso creando paz y prosperidad dentro de Europa. El problema es que fuera de Europa, tras sus fronteras inmediatas, no tenemos esa paz y prosperidad; en Oriente Medio, en África del Norte, en el Cáucaso, en los Balcanes... Por eso en términos geopolíticos, yo describo a la Unión Europea como incompetente. Es competente dentro de sus fronteras, pero incompetente fuera de ellas. En el mundo más integrado de mañana hacia el que vamos, la Unión Europea debe aprender a ser geopolíticamente competente. Para ello hay que comprender cómo piensa y funciona el resto del mundo y relacionarse con él de acuerdo a ello. Eso es algo que, por ahora, le está resultando muy difícil a la Unión Europea, porque su política de toma de decisiones se basa en el común denominador más bajo. Con 27 países consensuando qué hacer, sólo obtienes los acuerdos posibles más bajos. Es un problema estructural para la Unión Europea. Estoy decepcionado de que los estrategas de la UE no se concentren en los problemas enormes que van a tener cuando se las vean con el mundo, tan diferente, de mañana.

[Sun Feb 15 12:38:42 CET 2009]

La expulsión del eurodiputado del PP Luis Herrero de Venezuela por criticar a Chávez llamándole "dictador" debiera sorprender a bien poca gente. Como ya he escrito en otras ocasiones en estas mismas páginas, no creo justo ni acertado calificar a Chávez de dictador, aunque sí que me parece que tiene unas claras tendencias autoritarias que, en su momento, bien pudiera convertirle en dictador (el día que pierda unas elecciones, por ejemplo). En todo caso, su comportamiento expulsando a Luis Herrero muestra bien a las claras que no se trata de un demócrata auténtico y carece de cualquier espíritu de tolerancia. Las figuras extranjeras que apoyan a su Gobierno suelen ser recibidas como amigos de la nación venezolana, en tanto que cualquier crítico es expulsado del país sin contemplaciones. Si eso no es un comportamiento autoritario, que venga Dios y lo vea. {enlace a esta historia}

[Thu Feb 12 16:01:54 CET 2009]

Me encuentro hoy en Público con una noticia titulada Joaquín Leguina se suma a las tesis del primo de Rajoy y no puedo evitar cierta molestia ante la clara demagogia irresponsable con que un medio de comunicación nacional trata un tema tan delicado (amén de complejo) como este. La noticia viene a cuento de una entrada en el blog de Joaquín Leguina en el que el anterior Presidente de la Comunidad de Madrid y actual diputado socialista en el Congreso pone en duda que, siendo como somos incapaces de predecir con mucha fiabilidad el tiempo que hará dentro de una semana seamos capaces, sin embargo, de predecir el cambio climático a veinte años vista. Se trata, en definitiva, de algo muy similar a lo que planteara Mariano Rajoy hace ya unos meses, como bien indica el diario. Claro que los comentarios sarcásticos sobre "el primo de Rajoy" ni detraen ni añaden nada al argumento como tal. Lo dije en su momento, cuando se montó la que se montó a cuenta de las declaraciones de Rajoy, y lo volveré a repetir ahora: no conviene tratar el asunto del cambio climático como si se tratara de la última gran cruzada progresista, el nuevo dogma ideológico al que agarrarse en una época de relativismos y confusión sobre objetivos políticos. Entiendo que gente como Aznar lo ponen a huevo, pero le hacemos un flaco favor a la causa si abdicamos del uso de la razón y preferimos hacer una afirmación de fe con este tema, que es precisamente lo que se está haciendo demasiado a menudo. Gente que no tiene ni la más pajolera idea de meteorología y ni siquiera cuenta con unos conocimientos básicos de ciencia (entre los cuales, por supuesto, me incluyo) está lanzando proclamas y excomuniones varias contra quien se atreva a mostrar su desacuerdo con el catecismo oficial. Mal vamos por ese camino, la verdad. Lo cierto es que tanto Leguina como Rajoy tienen razó, al menos en parte. A menudo estamos tratando este asunto desde una perspectiva puramente propagandística, en lugar de científica. ¿Parece claro que estamos asistiendo a un evidente incremento de la temperatura media en los últimos años? Sí, sin lugar a dudas. La evidencia estadística está ahí, para quien quiera revisarla. Ahora bien, ¿sabemos con toda seguridad si este incremento es debido a la actividad humana o tiene, por el contrario, causas naturales? La verdad es que no lo sabemos. Sencillamente, no contamos con estadística alguna más allá de los últimos ciento cincuenta años o así, lo que dificulta (aunque no imposibilita) conocer con toda certeza si en el pasado se vivió otra época similar de incremento generalizado de temperaturas que tuviera causas perfectamente naturales. O, para explicarlo de otra manera, no tenemos evidencia estadística que venga a apoyar dicha hipótesis de forma irrefutable, aunque podemos considerarla probable.

Pero es que, además, se está haciendo gala de demasiada ignorancia con respecto a este tema. Veamos, el clima es un sistema caótico en términos matemáticos, por lo que es bien difícil hacer predicciones que vayan más allá de unos cuantos días. Luego tanto Leguina como Rajoy tienen razón (cuidado, razón científica, que es la que debiera contar en estos casos, y no la fe que podamos tener en tal o cual explicación, pues al parecer estamos sustituyendo la religión por el ecologismo en algunos casos) al señalar precisamento esto. No hay vuelta de hoja. Las cosas son así. Y, si me apuran, hasta Aznar tiene razón también cuando hace afirmaciones en este sentido. Ahora bien, el problema es que, teniendo como tenemos un conocimiento limitado y deficiente del fenómeno, siendo como somos incapaces de predecir el futuro climático a veinte años vista, debiéramos plantearnos no obstante si estamos dispuestos a arriesgarnos a no hacer nada al respecto y que, en efecto, el comportamiento humano sea de hecho la causa última del fenómeno. El caso es que, ateniéndonos a la evidencia que tenemos en estos momentos, no podemos afirmar tajantemente que la actividad humana esté detrás del cambio climático, pero sí que parece probable. Parece, por tanto, lógico hacer algo al respecto y tomar medidas para reducir las posibles consecuencias que pueda llegar a tener sobre el clima. Eso sí que me parece razonable. Pero, por favor, dejemos de lado las cruzadas y los llamamientos apocalípticos. Esos pertenecen más bien al ámbito de la fe, que no de la ciencia. Y, sobre todo, demos de lado a a las excomuniones y actos de fe en la plaza pública. Yo no sé a otros, pero a mí me dan miedo. {enlace a esta historia}

[Wed Feb 11 10:58:35 CET 2009]

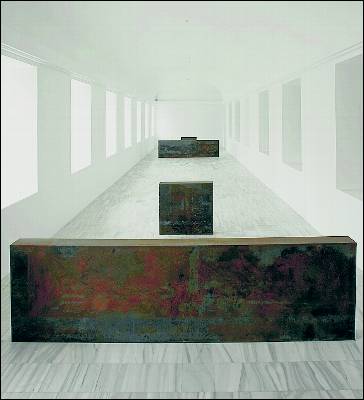

Con esto del arte contemporáneo hay ocasiones en las que uno duda si está leyendo una noticia sobre arte o se trata más bien de una ocurrencia cómica de algún humorista. Público, por ejemplo, nos hace saber hoy que el Reina Sofía ha tapado un robo con una copia. Se trata de la escultura titulada Equal-Parallel-Guernica-Bengasi, del escultor norteamericano Richard Serra, célebre por la polémica que suele rodear a sus obras más que por otra cosa. El caso es que los cuatro bloques de acero que componen la dichosa obra (y que pesan un total de 38 toneladas) fue expuesta en el centro de arte y acabó depositándose en unos almacenes madrileños a la espera de poder ser usada para cualquier otra exposición. Esto fue allá por 1990. En 1992, la escultura continuaba aún almacenada en su lugar, pero con posterioridad se le perdió la pista. El periodista de Público parece pensar que fue robada, pero quién sabe si a lo mejor lo que realmente sucedió es que cualquier empleado de los almacenes pensó que se trataba de bloques medio oxidados que alguien había dejado tirados en el almacén por cualquier oscura razón. En fin, el caso es que la "obra artística" desapareció y ha sido reemplazada ahora con una réplica exacta que ha costado 80.000 euros. Eso sí, los administradores del centro de arte se han asegurado de fueran "idénticas al original" para que la réplica "no sea una mera reproducción". ¡Menos mal! ¡Qué alivio!

En fin que, como ya he explicado en otras ocasiones, uno ya no sabe a qué atenerse en lo que respecta al arte contemporáneo. ¿Se trata de arte? ¿Mero negocio quizá? Que conste que a mí el arte contemporáneo no me disgusta como pura experiencia estética y entiendo perfectamente el mensaje que las vanguardias quisieron enviar desde sus inicios en el siglo XX en el sentido de que el arte (al menos en el sentido meramente estético del término) nos rodea por todos lados y no hay que tomárselo tan en serio. El problema, no obstante, es la seriedad con que algunos parecen tomarse todo esto. Vean, si no, los pretenciosos comentarios que podemos leer en la misma noticia acerca de la escultura de marras, después échenle un vistazo en la foto de abajo y juzguen ustedes mismos:

Hombre, un poquito de decencia. Como decía, el arte contemporáneo me gusta, pero no saquemos los pies del tiesto. No es necesario filosofar hasta la exageración para buscarle un sentido a unos cuantos bloques esparcidos por una sala blanca. Quizá esto apunte precisamente al talón de aquiles de todo este asunto: ¿merece la pena un arte que requiere constantemente de traductores oficiales que lo interpreten por nosotros? ¿Acaso no debiera ser la experiencia artística algo más directo, menos mediatizado? Después de todo, esa y no otra fue la intención original de muchos artistas de vanguardia. ¡Si vieran en qué quedaron sus esfuerzos! {enlace a esta historia}La escultura de Serra refleja la relación del "cuerpo con el espacio" y la interacción entre el "cuerpo y la arquitectura", explica Borja-Villel.

[Sun Feb 8 21:40:38 CET 2009]

Hay ocasiones en las que echándole una ojeada a la prensa se encuentra uno con alguna que otra frase o reflexión que le hace a uno detenerse un momento a pensar en las cosas. Pues bien, leyendo la edición de El País de hoy me he encontrado con un par de ellas. En primer lugar, en un artículo sobre la elección de Gaddafi como nuevo Presidente de la Unión Africana leemos lo siguiente acerca de los partidos políticos:

No puede negarse que Gaddafi es un dictador brutal, desde luego. Lejos de mí caer en el complaciente autoengaño al que tan dados son ciertos elementos de la izquierda europea, demasiado propensa a acoger con los brazos abiertos a cualquier tirano que se presente como "socialista" y "anti-imperialista". Y, sin embargo, no me negarán que tampoco le falta un punto de razón al dictador libio, por más que se trate de un auténtico déspota. La democracia en África, desde luego, brilla por su ausencia con contadas excepciones, y no puede decirse que haya sido por falta de intentos. Lo que falla es algo mucho más profundo: los fundamentos sociales y económicos que sirven de abono a las instituciones democráticas. No nos engañemos, la democracia no puede exportarse como si nada. Fíjense, si no, en el ejemplo de Afganistán y, al menos hasta cierto punto, Irak. Por supuesto, entiendo que esto no puede entenderse como el equivalente a conceder carta blanca a cualquier tirano demagogo, pero sí que debiera contribuir a que desde Europa y Norteamérica considerásemos ciertas cosas con algo más de humildad.No en balde, Gaddafi está convencido de que lo que de verdad importa en África son las tribus. "Carecemos de estructuras políticas [en África]; nuestras estructuras son sociales", lanzó a los mandatarios. "Nuestros partids políticos son partidos tribales y por eso ha habido derramamiento de sangre". De ahí que en Libia estén prohibidos

Por otro lado, una noticia en la que se nos informa sobre el llamamiento de IU a la moviliziación contra la crisis económica describe cómo el nuevo coordinador general de la coalición comenzó ayer su intervención ante el Consejo Político leyendo una cita de Karl Marx extraída de El Capital que debiera poner los vellos de punta a más de uno:

La verdad, ignoro si dicha cita proviene realmente de El Capital o no, pero no me negarán que describe bastante bien lo que hemos ido viendo en los últimos meses. Por supuesto, no me engaño: soy perfectamente consciente del hecho de que una simple cita fuera de contexto indica bien poco. Jamás he sido de esos individuos que aman las citas y las tienen siempre dispuestas para cualquier ocasión. Me recuerdan demasiado a los sacerdotes empeñados en extraer lecciones de sus libros sagrados para todos y cada uno de los aconteceres de la vida cotidiana, como si toda a sabiduría del Universo pudiera caber en un simple libro, en una sola filosofía o religión. En ese sentido, los comunistas se diferencian bien poco de los creyentes de cualquier secta monoteísta. Sustituyan a la Biblia por El Capital, a Moisés por Marx, Jesucristo por el Che, y ya tienen el belén completo. Y, sin embargo, como sucediera con la reflexión de Gaddafi, no nos queda más remedio que reconocer que nos deja un regusto extraño en el paladar. {enlace a esta historia}Los propietarios del capital estimularán a la clase trabajadora para que compre más y más bienes, casas, tecnología cara, empujándoles a contraer deudas más y más caras hasta que la deuda se haga insoportable. La deuda impagada llevará a la bancarrota de los bancos, los cuales tendrán que ser nacionaizados.

[Thu Feb 5 08:47:41 CET 2009]

El diario Público incluye hoy una noticia sobre el estudio de la reforma de la actual ley del aborto en una subcomisión del Congreso cuyo párrafo final lee así:

El caso es que uno está de acuerdo con esta afirmación de los portavoces populares, aunque con alguna que otra clarificación de importancia: primero, dan a entender que en cualquier momento (y, más importante aún, en cualquier otra legislatura, quizá alguna en la que ellos tuvieran mayoría) las cosas fueron de otro modo, lo cual no me parece cierto; segundo, intentan subrepticiamente lanzar el mensaje de que son los otros grupos los que se comportan así, y no el suyo, lo cual tampoco creo cierto; y, finalmente, evade plantearse preguntas sobre las razones que puedan llevar no ya a las comisiones y subcomisiones, sino al Congreso entero, a comportarse de forma tan apriorística. En definitiva, que el portavoz popular que manifestó su desacuerdo con el trabajo de la subcomisión no hizo sino lo que por desgracia todos los ciudadanos esperan ya de sus políticos: atacar al contrario aplicando la máxima de que la mejor defensa es un ataque. Así nos va, claro. Es más, sólo tenemos que acercarnos por cualquier tertulia de café (por no hablar de las que se dan en nuestros medios de comunicación) para observar que no hay conversación alguna, pues falta siempre el elemento comunicativo. Casi pareciera que los españoles somos incapaces de entablar una auténtica conversación (lo que implica, por supuesto, escuchar a la otra parte y esforzarnos por entender sus argumentos). Más bien al contrario, lo entendemos siempre desde un punto de vista agonístico, un combate entre gallitos empeñados en demostrar que son los amos del corral, los más machos. No sé si algún día lograremos cambiar esto, habida cuenta que son demasiados quienes piensan que se trata de un maravilloso rasgo cultural que nos caracteriza y que no carece, además, de su gracia. En fin que, como tantas otras cosas por estos lares, se ve con el fatalismo de quien no puede hacer nada al respecto porque "somos así", como si la naturaleza humana en estos aspectos estuviera marcada a fuego. Como es lógico, así no hay forma de cambiar nada.El PP, por su parte, afirmó el miércoles que la subcomisión "ha sido un paripé", porque "a los grupos no les importa la información sino presentar sus conclusiones".

Por cierto, me permitirán un comentario frívolo, algo que no suelo hacer en estas páginas. Echándole un vistazo a la foto de la ministra Bibiana Aído que se incluye con la noticia, lo que más me ha llamado la atención son las ojeras. Casi pareciera que no hay forma de desempeñar un alto cargo en Gobierno alguno sin que le salgan a uno las ojeras. Yo pensaba que a lo mejor se debía al hecho de que casi todos los que llegan a esos puestos suelen contar ya con cuarenta y tantos años, que es precisamente cuando se desarrollan las ojeras, pero ahora resulta que hasta Bibiana Aído las tiene. A lo mejor resulta que la vida de un alto cargo no es tan reposada como la mayoría de los ciudadanos piensan. {enlace a esta historia}

[Wed Feb 4 13:57:39 CET 2009]

Leyendo el número de El País Semanal de este domingo pasado me encuentro con un artículo firmado por el escritor Ray Loriga que incluye una interesante cita del filósofo danés Sören Kierkegaard entresacada de su Diario de un seductor:

La cita me parece sencillamente deliciosa. {enlace a esta historia}Hoy he recogido el fruto del rumor que yo mismo he extendido, me he enamorado de cierta jovencita

[Wed Feb 4 13:33:18 CET 2009]

A nadie se le esconde que los medios de comunicación distan de ser el paradigma de objetividad que pretenden ser, desde luego. El caso es que hay medios claramente virados hacia la izquierda o (en un número mucho mayor por razones obvias) hacia la derecha. Sin embargo, casi siempre se les ve venir desde lejos. En fin, que nadie se sorprenderá al oír que ABC, El Mundo o La Razón tiran claramente hacia la derecha, mientras que El País o Público se identifican más con la izquierda sociológica. Hasta ahí lo que es claramente un hecho conocido por casi todos. No obstante, me parecen mucho más interesantes los casos en que prácticamente todos los periódicos (esto es, de derechas e izquierdas) coinciden en sostener un determinado punto de vista no menos parcial, a pesar de que se nos presente como algo evidente, una de esas verdades que nadie se atrevería siquiera a discutir. Viene todo esto a cuento de un pequeño detalle que he encontrado mientras leía un artículo firmado por Daniel Utrilla y publicado en El Mundo sobre la visita de Raúl Castro a Rusia en el que se aprovecha una y otra vez para subrayar lo anticuado del pensamiento comunista del cubano. El caso es que uno de los párrafos plantea lo siguiente:

Me quedo con la pregunta que hace Utrilla sobre el vagabundo. Me parece enormemente interesante que culpe a la perestroika de la presencia de vagabundos en un artículo en el que se entrega a elogiar el capitalismo sin modestia alguna. ¿Seguro que fue la perestroika la que creó la figura del vagabundo? ¿Y no habrá sido, digo yo, consecuencia más bien del derrumbe del comunismo y la implantación de un capitalismo salvaje en la antigua URSS? ¿No parece eso acaso más lógico?. El autor del artículo, sin embargo, no acierta a hacerse esa pregunta, sino que prefiere culpar al comunismo de todos los males... hasta de aquellos que, seamos sinceros, ha traído el capitalismo. Interesante, sin duda. Como decía al principio, a lo mejor hay que temer más a este consenso silencioso que acepta ciertas consignas como algo dado que al abierto partidismo en que caen nuestros medios de comunicación. {enlace a esta historia}¿Dónde habrá detenido Castro su mirada en medio de la selva postoviética? ¿En los hoteles de lujo que mantienen sitiado al mausoleo de Lenin? ¿En la estrella roja que aún corona la torre Spasskaya del kremlin como farolillo rojo del ideario comunista? ¿En la mirada salvaja de un vagabundo que lo perdió todo con la perestroika? La respuestas quizá pertenezca más al territorio de la literatura que al del periodismo.

[Tue Feb 3 13:52:14 CET 2009]

Según leo en Público, Rosa Díez aplaude que el Tribunal Supremo salve la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero exige consenso en lo que respecta a sus contenidos:

Se trata precisamente de la misma posición que he estado manteniendo desde estas páginas con respecto a este tema. Por un lado, me parece penoso que nuestra derecha (por no hablar de la Iglesia) se oponga a la mera existencia de la asignatura manifestando que no es función del Estado inculcar valores, sino que se trata de algo que debiera dejarse exclusivamente a los padres. Parece curioso, además, que sean los mismos que están haciendo llamamientos últimamente a un retorno a los supuestos valores tradicionales del trabajo serio y bien hecho, el respeto a los demás y el reconocimiento por el esfuerzo quienes hagan estas otras declaraciones que no hacen sino contradecir su propio discurso. Pero es que, por el otro lado, duda uno también de las intenciones de un Gobierno que podía haber hecho más esfuerzos por consensuar el contenido de la asignatura para garantizar su consolidación y evitar mayor división social, dando la impresión de que quizá se planteaba su inclusión en el currículo de nuestras escuelas precisamente para introducir un elemento de enfrentamiento político con la oposición. En fin que, como me sucede a menudo, no me convencen ni unos ni otros en este asunto. {enlace a esta historia}La diputada de UPyD y antigua militante del PSE-EE, Rosa Díez, ha aplaudido la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el derecho a objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y ha dicho que se trata de una resolución "correcta" porque "se necesita una asignatura que eduque en valores, al igual que existe en otros países europeos".

No obstante, Díez ha criticado que no se haya pactado el contenido, que "en algunos casos resulta impresentable".

"Se necesita un consenso de los textos —ha agregado— porque la actual asignatura nació muerta", ha afirmado.

[Tue Feb 3 08:51:42 CET 2009]

Aunque mucha gente no sepa ni en qué consiste su aportación, soy de los que piensan que los grandes popes del pensamiento postestructutalista han hecho mucho daño a la izquierda en las últimas décadas. Véase, si no, la noticia que aparece hoy en Público en la que se nos hace saber que IU pide que Radio Nacional de España cambie su nombre por su "connotación franquista". Se refieren, por supuesto, al adjetivo "nacional" que lleva el nombre de la cadena.

En principio, me trae sin cuidado que le cambien el nombre o no, la verdad sea dicha. Si se tratara de un adjetivo insultante, lo tendría más claro, pero el caso es que no veo cómo pueda interpretarse el término "nacional" como un insulto. ¿Que Franco usó y abusó del concepto para consolidar a su régimen? Cierto, pero no veo porqué ello haya de llevarnos a eliminarlo de nuestras vidas. Franco y los franquistas se veían a sí mismos como "los nacionales", los únicos que defendían el interés nacional, pero ello no quiere decir que yo haya de darles la razón. De hecho, quienes combatían en el lado republicano en aquella época parecían tener la cabeza mejor amueblada que nuestros líderes progres hoy en día y reivindicaban nada más y nada menos que "lucha patriótica contra el fascismo" (otro término éste de patria que también hemos entregado a la derecha no sé muy bien cómo ni porqué). Tengamos en cuenta, además, que Franco también aprovechó otras cosas para consolidar su régimen (el cristianismo, por ejemplo, y hasta la creación de viviendas de protección oficial y la creación de un fuerte sector público aglutinado en torno al Instituto Nacional de Industria o INI), sin que por ello tengamos que oponernos a todas ellas necesariamente. Sería un comportamiento algo estúpido, sin lugar a dudas, aunque a algunos parece gustarles eso de ir siempre a la contra.

En todo caso, saco esto a colación porque, como decía, creo que se trata de una buena ilustración de la progresiva banalización del pensamiento político de izquierdas a que hemos asistido durante las últimas décadas, y que achaco principalmente a la deriva postestructuralista del llamdo pensamiento débil, el abandono de los principios ilustrados que alimentaron los anhelos de libertad y justicia social y que, en última instancia, han llevado a la izquierda a preocuparse más de las formas que de la sustancia. Hoy tenemos, por desgracia, una estética revolucionaria y progre, pero nos falta fuste ideológico. O, para decirlo de otra manera, tenemos demasiada gente que piensa que están haciendo la revolución porque escucha música "comprometida", se viste con una bufandita palestina y lleva una chapa con la imagen del Che Guevara en el chaquetón. El postmodernismo nos ha traído la política reducida a actos de expresión estética, por lo que tiene poco de extraño que pensemos que hablando de "todos y todas" vayamos a poner fin a la discriminación contra la mujer. De alguna forma, se ha extendido la idea de que el cambio en el uso de los significantes verdaderamente traerá una auténtica revolución cotidiana a nuestras vidas. Yo, desde luego, no lo tengo tan claro, pero parece que al señor Llamazares, con la que está cayendo, le parece incalculable el sufrimiento de los ciudadanos que sintonizan Radio Nacional de España debido al dichoso adjetivo de marras. A lo mejor podía dedicar su tiempo en algo más productivo. {enlace a esta historia}

[Mon Feb 2 13:45:40 CET 2009]

Hay veces que lo políticamente incorrecto no es precisamente lo que casi todo el mundo asume. Por ejemplo, en el caso de la guerra en Irak, lo políticamente correcto es situarse frente por frente contra la decisión tomada en su momento por el infame trío de las Azores, criticando la intervención militar estadounidense en el país y aprovechando cualquier atentado terrorista para subrayar el sufrimiento de la población civil. Por el contrario, lo políticamente incorrecto en ese caso es hacer hincapié en los avances que se están dando en el país durante los últimos meses y a los que no parecemos estar prestando la atención que se merecen. Casi se diría que, en el caso de Irak, algunos parecen pensar que el pecado original de la invasión estadounidense automáticamente invalida cualquier logro que se haya venido consiguiendo, y esto me parece bastante ilógico.

Viene todo esto a cuento de la noticia de las elecciones provinciales que tuvieron lugar recientemente en Irak (ver la noticia en español aquí, por ejemplo). Se mire como se mire, la verdad es que el país estuvo dominado durante décadas por una tiranía despiadada. Cierto, Saddam gobernó muchos años gracoas al apoyo político y económico de las potencias occidentales, sobre todo de los EEUU. Cierto, a nadie le preocupó mucho la presencia de un dictador sangriento al frente de Irak mientras se mostró dispuesto a seguir obedientemente las órdenes de su amo. Todo eso es cierto y nadie que tenga un mínimo conocimiento de la Historia (o quizá un mínimo de vergüenza) puede negarlo. No obstante, y pese a todo ello, debiera ser motivo de alegría que Irak cuente hoy con un gobierno democráticamente elegido en las urnas y más aún que se hayan celebrado elecciones provinciales con una participación masiva y escasos incidentes dignos de reseña. Nada de esto se hubiera conseguido sin la intervención estadounidense, reconozcámoslo. Si tanto repetimos que la realidad no suele ser blanca ni negra, sino que casi siempre adopta distintas tonalidades de gris, esto se aplica a Cuba lo mismo que a los EEUU, a Obama lo mismo que a George W. Bush, a Zapatero tanto como a Aznar, por más que algunos no lo quieran ver así. Conviene por tanto que vayamos madurando políticamente y abandonemos las posturas hiperideologizadas de antaño, atreviéndonos a analizar los problemas más seriamente, con todos sus matices. En este sentido, estoy convencido de que la izquierda europea (tal vez mundial) debe plantearse urgentemente una cuestión esencial con respecto al asunto éste de las intervenciones militares: si nos disgustan los regímenes autoritarios y los ataques a los derechos humanos, vengan de donde vengan, pero nos oponemos a las sanciones económicas porque las termina pagando la población civil en lugar de la élite dirigente y tampoco apoyamos por principio las intervenciones militares en nombre del pacifismo, ¿qué solución proponemos? ¿O es que nos contentamos con desempeñar el papel de eterno pepito grillo inmaduro e inconsecuente, incapaz de gobernar y de llevar las riendas del poder? En suma, que es bien fácil criticar por sistema, ¿pero cuáles son nuestras propuestas factibles, de las que se pueden aplicar aquí y ahora? Desgraciadamente, parece que tenemos pocas de éstas. Preferimos los grandes discursos repletos de buenas intenciones, cuando lo que hacen falta son acciones. {enlace a esta historia}

[Mon Feb 2 11:06:30 CET 2009]

La viñeta de Romeu publicada hoy por El País da en el clavo en lo que respecta a la recomendación del ministro Pablo Sebastián de que sólo consumamos productos españoles:

Sí, ya entiendo que el Congreso estadounidense acaba de añadir una cláusula al paquete de medidas del nuevo Presidente para reactivar la economía que obliga a las administraciones a comprar productos estadounidenses para llevar a cabo las obras que se recogen en el proyecto. Sin embargo, hay que ser conscientes en primer lugar de que muy probablemente dicha cláusula no sobreviva al paso del anteproyecto por el Senado. Segundo, no debemos olvidar que fue precisamente el recurso desesperado al proteccionismo que empeoró la crisis económica en los años treinta, al destruir casi por completo el comercio internacional. Pero es que, por último, comoe escribe Clara Ruiz de Gauna en un artículo de opinión publicado hoy por el diario Expansión, se hace bien difícil hoy en día distinguir entre un producto nacional y otro extranjero:

En fin, que los tiempos han cambiado bastante. Si el proteccionismo no hizo sino empeorar la crisis en los años treinta, imagínense lo que pudiera hacer con nuestras economías a estas alturas. Un poco de responsabilidad, señores, por favor. {enlace a esta historia}Independientemente de que me parezca una solución más o menos peregrina, la lección magistral ha abierto un debate enorme en mi cabeza. ¿Qué es un producto nacional? ¿Son productos nacionales los que fabrican las empresas españolas o sólo pueden llevar esa etiqueta los que se producen en España?

Si una compañía nacional concentra parte de la producción en otros países, como Inditex, ¿entra dentro de la lista de grupos protegidos por el ministro de Industria? Si una empresa es extranjera pero tiene plantas en España, como Renault, ¿en qué lugar encaja? Multinacionales como Coca-Cola, cuya sede está en Atlanta pero cuenta en España con siete embotelladoras, con catorce plantas y con seis mil trabajadores, ¿pueden incluirse en la fórmula de Sebastián?

(...)

Y pensé en el concepto de empresas españolas. ¿Son empresas españolas las que cotizan en la bolsa española? ¿O sólo son españolas aquéllas que tienen su sede dentro de las fronteras nacionales? ¿Una empresa española lo sigue siendo si todos sus accionistas son extranjeros? Aunque sus inversores sean nacionales, ¿una empresa es menos española porque tiene su sede en Londres?