[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2008]

[2007]

[2006]

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Sat Apr 25 18:08:22 CEST 2009]

Me gustó bastante el artículo de Justo Zambrana sobre la crisis económica que publicó ayer El País:

Mi intuición me dice que se trata más bien de lo segundo, sobre todo cuando uno oye a las organizaciones empresariales repetir hasta la saciedad la misma receta que ya postulaban durante los años ochenta: el despido libre y poner fin a las políticas de protección social. Como he indicado en otro momento, no creo que debamos aprovechar la crisis para deshacer todo lo andado desde la crisis del petróleo, como sin duda quisieran algunos a la izquierda del PSOE. No se trata de nacionalizar sin ton ni son, ni tampoco de expandir el sector público a todos los ámbitos de la vida cotidiana. De lo que sí se trata, creo yo, es de aprender tanto de los excesos del intervencionismo que nos condujo a la crisis de los setenta como de los no menos excesivos flirteos con la desregulación y las políticas neoliberales que han desembocado en la presente crisis. En definitiva, que de lo que se trata, pienso yo, es de encontrar el justo medio entre un punto y el otro, ni más ni menos. Y digo lo de "ni más ni menos" porque tampoco es moco de pavo.Si algo se echa en falta en la galopante crisis económica que nos anega es la existencia de un marco teórico que permita explicar por qué ha pasado lo que ha pasado y, sobre todo, cómo recuperar la senda del crecimiento, a ser posible, equilibrado. La inmensa mayoría de los economistas, adeptos de las teorías neoclásicas en que había desembocado el monetarismo, callan. No sabemos si con propósito de enmienda o sólo a la espera de volver a la carga.

Como bien indica Zambrana, las circunstancias económicas han cambiado lo suficiente como para que ya no sea posible aplicar las recetas de Keynes sin más ni más:

Son dos preguntas que necesitan, sin duda, una respuesta urgente por parte de la izquierda socialdemócrata. A raíz del estallido de esta última crisis, la izquierda parece haber adoptado dos respuestas fundamentales: por una parte, la de la izquierda más o menos radical, más o menos comunista, que se está reorganizando en torno a un polo anticapitalista más capaz de definirse como referencia negativa que otra cosa; y, por otro lado, el polo socialdemócrata, que se ha lanzado sin pensarlo dos veces a la recuperación de la figura de Keynes al grito de "¿no lo decía yo?". Claro que, para ser sinceros, son pocos los socialdemócratas que decían nada durante las útlimas tres décadas. Quien más o quien menos, no tuvo más remedio que plegarse a la ofensiva neoliberal que nos azotaba. Seamos sinceros. En todo caso, como bien afirma Zambrana, de nada vale volver a Keynes sin actualizarlo y adaptarlo a nuestras necesidades actuales. Las cosas han cambiado demasiado desde las primeras décadas de postguerra, sobre todo en lo que respecta al proceso de mundialización e incremento de la heterogeneidad social en nuestros países. ¿Qué proponer, pues? A lo mejor no va descaminado del todo Zambrana:Dos resultan especialmente relevantes en la génesis de la crisis actual: una, la conversión del capitalismo industrial en capitalismo financiero. Hoy, de cada 100 transacciones que se realizan en los ampulosamente denominados "mercados", más de 90 son meramente financieras. Dinero por dinero.

La segunda es que el modelo keynesiano está referenciado hacia economías cerradas de Estado-nación y ahora la realidad es la de un mundo globalizado y, si se me permite el barbarismo, instantaneizado desde el punto de vista financiero. ¿Cómo hacer si el papel del rico prestamistas, acumulador de capital, ya no es una gran industria nacional sino una nación nominalmente comunistas llamada China? ¿Cómo controlar esta nueva multiplicación de los panes y los peces que son los "apalancamientos" financieros que crean dinero de donde no lo hay llevando las burbujas a las "exuberancias más irracionales"?

En definitiva, que Justo Zambrana está haciendo un llamamiento a la izquierda socialdemócrata a que vuelva a apostar por las políticas redistributivas de corte más o menos tradicional. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con que quizá ésta sea la respuesta más correcta que podamos dar. Una sociedad más cohesionada, que garantice unos mínimos dignos de cobertura social y se esfuerce por invertir en aquellos sectores de la economía que contribuyan más al bienestar de la colectividad (salud, educación, medio ambiente...) evitando los excesos del capitalismo desregularizado. Una sociedad en la que la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres no alcance, como ha sido el caso en las últimas décadas, proporciones escandalosas. Como digo, me parece sensato. {enlace a esta historia}Hoy deberíamos pensar que, como en 1929, estamnos en la situación inversa [a la de la crisis del petróleo]. La crisis no es de oferta, sino de demanda. El capitalismo ha vuelto a lo que solía: crear más oferta que demanda. Por todas partes sobra capacidad instalada para producir, y lo que falta es capacidad para comprar. Las sucesivas burbujas tecnológica, inmobiliaria, etcétera, que se han producido desde hace 15 años nos indican que, por vías reales o ficticias —quizá mitad y mitad—, había más dinero disponible que capacidades de inversión. Ésa es la esencia de toda burbuja, desde los tulipanes, en la Holanda del siglo XVII, hasta las punto.com de ayer. Estaríp;amos, pues, en una crisis generada por una sobreexplotación que produce un exceso de acumulación de capital.

¿Detrás de ello qué hay? Pues simplemente una injusta distribución de la renta, tanto en términos nacionales como internacionales. Y así es. Aunque pocas veces se la sitúa en la génesis de esta crisis.

En Estados Unidos, en los últimos años, se ha producido un sesgo sin precedentes históricos a favor de los beneficios empresariales. El procentaje de renta nacional dedicado al pago de salarios es el más bajo desde que hay estadísticas, en 1929. Desde 2002, los beneficios empresariales han crecido ocho veces más que los salarios, y por eso no sorprende que los ricos hayan incrementado su riqueza nueve veces más deprisa que los pobres. En China, la distribución de la renta es peor que la de Estados Unidos. Para muestra, un botón: el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (0: igualdad absoluta, todos iguales; 1: desigualdad absoluta, uno se lo llevaría todo), en Europa se mueve entre el 0.25 y el 0.35; en España, por cierto, es el 0,34. En Estados Unidos es el 0,40, y en la comunista China, el 0,46. Este último, en el furgón de cola. La Eurozona, por su parte, ha resistido mejor, pero en la última década los salarios reales han crecido la tercera parte que la productividad, y en el último quinquenio, sencillamente, están cayendo. No hablemos del antiguo bloque comunista, con sus nuevos y estrafalarios millonarios, o de otros lugares del mundo.

[Thu Apr 23 14:38:04 CEST 2009]

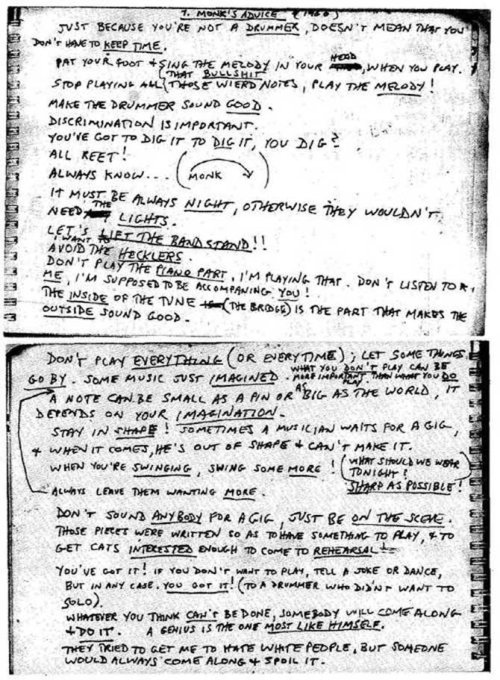

Quico Alsedo comparte con nosotros unas notas del genio del jazz Thelonius Monk tomadas en 1960 en las que explica muy someramente lo que considera elementos esenciales en el jazzista. Merece la pena echarle un vistazo, independientemente de que a uno le guste o no el jazz.

{enlace a esta historia}

[Thu Apr 23 10:36:39 CEST 2009]

¿Se acuerdan de la judicialización de la vida política que se extendió entre nosotros allá a mediados de la década de los noventa? Harto de perder elecciones, el PP prefirió apostar por la estrategia del enfrentamiento, tensando la cuerda hasta tal punto que corríamos el riesgo de poner en peligro la propia estabilidad democrática no tanto en el sentido de que fuera posible un golpe de Estado (algo, me parece, impensable ya a estas alturas), sino más bien debido al hecho de que se produjera un desencanto irreversible entre los ciudadanos. Al final, todo pareció volver a su cauce con el triunfo de Aznar en las elecciones de 1996 (la famosa "dulce derrota" de Felipe González) y el comienzo de ocho años de gestión liberal-conservadora al frente del Gobierno de la nación. Pues bien, parece que la derecha española vuelve a recurrir una vez más a la estrategia de la judicialización, esta vez con algo tan ridículo como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los Presupuestos del 2009 aprobados en el Parlamento. La razón que aducen los estrategas populares es que dichas cuentas están "basadas en previsiones macroeconómicas desfasadas y falsas", lo cual puede ser hasta cierto. Sin embargo, uno no acaba de entender que se intente dirimir este tipo de asuntos en los tribunales cuando se trata de un asunto eminentemente político que, por consiguiente, debe decidirse en el Parlamento únicamente. No me queda más remedio que mostrar mi acuerdo con lo que ha escrito uno de los lectores de Público con respecto a la noticia:

Yo mismo no lo podría haber dicho mejor. El respeto al sistema democrático se demuestra no sólo cuando se ganan las elecciones y se está en el Gobierno, sino también cuando se pierden y le toca a uno estar en los bancos de la oposición. Esto parece que no lo han entendido del todo los líderes del PP. {enlace a esta historia}Antes la derecha en España llamaba a la puerta de los cuarteles cuando ellos no mandaban, ahora llaman a la puerta de la judicatura. El caso es no aceptar el sistema, no aceptar estar fuera del poder. Los españoles no hemos elegido a jueces para que nos gobiernen, hemos elegido a parlamentarios, y es en el parlamento donde deben solucionarse democráticamente las diferencias.

[Tue Apr 21 10:25:44 CEST 2009]

Se queda uno sin palabras para describir lo de Aznar. Desde que dejó la Presidencia del Gobierno, no hace sino lanzar sandeces las más de las veces. No se trata, ni mucho menos, del comportamiento que uno espera de un ex-presidente. Si alguna función ha de desempeñar un Presidente después de abandonar la Presidencia es precisamente la de contribuir a calmar los ánimos, promover la sensatez y moderación en el debate político y servir de sólido anclaje a quienes les suceden si consideran oportuno consultarles en cualquier momento. Pues bien, Aznar está haciendo gala precisamente de todo lo contrario. En lugar de calmar los ánimos y contribuir a moderar el discurso político reflexionando desde la distancia, continúa inmiscuyéndose en todo como si aún estuviera en primera fila de la política nacional. En lugar de ex-Presidente casi parece el líder de la oposición en numerosas ocasiones. No ejerce el papel de experimentado profesor que le corresponde, sino más bien el de amargado propagandista, dogmático evangelista de una nueva cruzada. Vean, si no, sus declaraciones con respecto a la crisis económica que estamos sufriendo. Estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de que la presente crisis no supone el fin del sistema de libre mercado, ni tampoco creo que nos lleve a una nueva gran depresión. Eso sí, la razón por la que no creo que lleguemos a ese nivel es precisamente que los gobiernos de todo el mundo han decidido coger el toro por los cuernos en lugar de sentarse a verlas pasar esperando que sea la mano invisible del mercado la que venga a solucionar nuestros problemas. Que Aznar venga a afirmar ahora que la crisis de los años treinta se debió al "desmesurado" aumento del gasto público no puede tomarse sino como un sangrante sarcasmo de un ignorante imberbe. El otro elemento al que achaca Aznar los problemas de aquella época (el proteccionismo económico) sí que pudo quizá haber desempeñado un papel, pero el gasto público fue precisamente inexistente en los inicios de la crisis de 1929, algo que debiera saber él (o cualquiera que haya leído lo más mínimo sobre aquella crisis). El efecto dominó que hizo desaparecer a los bancos uno tras otro en 1929 se debió precisamente a la falta de intervención del Estado para echarles una mano, al contrario de lo que está sucediendo en estos momentos (aunque, por supuesto, en aquel entonces el Estado no contaba siquiera con las herramientas que le hubieran permitido adoptar un papel más activo en la solución del problema). Fue precisamente esta destrucción de instituciones financieras la que contrajo el crédito y, con él, tanto la demanda como, sobre todo, la capacidad de inversión. Sin capital, no había posibilidad alguna de invertir y, por consiguiente, de crear puestos de trabajo y riqueza. No se consiguió salir de aquel agujero hasta que los Estados adoptaron una política intervencionista mediante el incremento del gasto público. O, lo que es lo mismo, que Aznar no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando. Sus afirmaciones se contradicen con la evidencia histórica, lo cual parece importarle bien poco.

En fin, que al contrario que quienes le precedieron (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González), Aznar parece haberse decidido por adoptar el papel de propagandista mayor del Reino, incapaz de sopesar razones o debatir sin lanzar manidos eslóganes e ideas refritas. Me parece una auténtica pena, pues todos podemos beneficiarnos de la experiencia de los ex-presidentes. Eso sí, para que nos sea útil, la experiencia ha de ir acompañada de sabiduría. Precisamente lo que le falta a Aznar. {enlace a esta historia}

[Mon Apr 20 09:05:29 CEST 2009]

Acierta El Roto hoy en su crítica a las emisoras de radio en la viñeta publicada por El País, pero me temo que lo hace tanto la cuestión de los receptores. Cierto, prácticamente todas las emisoras tocan la misma música, pero eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con los canales de televisión, que también concentran su atención en el mínimo común denominador para maximizar los ingresos por publicidad. ¿La solución? Escucha música por Internet. Hace ya años que no sintonizo con la radio tradicional. En cambio, a través de la Internet puedo oír el tipo de música que me apetezca e incluso seguir las estaciones de radio de cualquier parte del mundo. O, lo que es lo mismo, que las opciones limitadas que tiene El Roto en este aspecto son, en buena parte, consecuencia de su propia ignorancia o disposición a usar nuevas tecnologías. Se trata, por cierto, de algo muy común entre las "clases pensantes" españolas, según he podido comprobar desde que regresé de EEUU hace un par de años. El ludismo siempre ha tenido cierta aceptación por aquí, como si estuviera siempre en contradicción con el humanismo y los saberes tradicionales.

{enlace a esta historia}

[Fri Apr 17 09:23:16 CEST 2009]

"¡Justicia, Señor, pero por mi casa no!" es lo primero que se me viene a la mente cuando leo que la dirección de UPyD ha decidido destituir al dirigente aragonés que pidió listas abiertas para decidir los candidatos de su partido a las elecciones europeas. Tanto tiempo como se llevó Rosa Díez pidiendo listas abiertas y mayor democracia interna en el PSOE (eso sí, desde el momento en que cayó en desgracia en el partido, que no antes, cuando disfrutaba de todas las prebendas del poder) que a uno no le cuadran estas cosas. Javier Carroquino tuvo el atrevimiento de presentar una enmienda al reglamento del primer Congreso del Partido sin contar previamente con el beneplácito de la direción para conseguir una mayor democracia interna en UPyD mediante el recurso a elegir a los cargos del Partido en listas abiertas. Y ahí no llega la cosa, sino que además tiene uno que leer lo siguiente:

En otras palabras, el ordeno y mando de siempre. ¿Acaso no debieran ser los militantes aragoneses quienes decidieran el futuro de esos cargos regionales del Partido? ¿No se ve bien a las claras que también Rosa Díez y sus adláteres sólo entienden la democracia de arriba abajo, y no a la inversa? A lo que parece, UPyD también se apunta a la visión de los partidos políticos como disciplinadas organizaciones para repartir cargos y prebendas, en lugar de verlos como cauce para canalizar las reivindicaciones e inquietudes de los ciudadanos. Es una pena porque, como ya he dejado escrito en estas mismas páginas en numerosas ocasiones, soy de los que creen firmemente en la necesidad de contar con una fuerza de centro en nuestro sistema de partidos. Pero, parafraseando a Ortega y Gasset: no se trata de esto, no se trata de esto. En un lugar de un partido moderado, sensato, abierto, dinámico e innovador, UPyD va ya camino de convertirse en un partido más. Aunque los resultados electorales les han acompañado de momento, todo parece indicar que, al menos de momento, se trata de un partido construido en torno a la figura de su líder (y, todo hay que decirlo, una líder demasiado egocéntrica y con escasa visión de futuro) que, además, también parece centrarse en un único tema: el Estado se rompe y es necesario recentralizar. Sinceramente, ni lo uno ni lo otro me parece conveniente. Ni creo que nos haga falta otro partido político de corte cesarista y sin democracia interna, ni tampoco estoy de acuerdo con las afirmaciones que señalan que en España tenemos ya demasiada descentralización. {enlace a esta historia}Desde la dirección del partido explican que el ya ex coordinador "tenía en su equipo de máxima confianza a algunas personas que han actuado de manera intolerable", y a las que Carroquino se negó a cesar en sus respectivos cargos. El portavoz del Consejo, Carlos Martínez Gorriarán, asegura que esos afiliados "ponían anuncios en internet para buscar voluntarios para el partido", actitud que incumpliría los estatutos de la formación.

[Fri Apr 10 12:44:54 CEST 2009]

Lo de Izquierda Unida no hay un dios que lo entienda. Fiel a la tradición, continúan prestando más atención a lo meramente formal que a otra cosa. Ahora se han descolgando pidiendo al Gobierno que retire los honores a Hitler y Mussolini, entre otros. Al parecer, Franco concedió el título de Gran Caballero y el Collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas a ambos dictadores, así comotítulos nobiliarios a varios generales y líderes golpistas que le apoyaron en 1936. Con la que está cayendo, Llamazares pone el énfasis en títulos nobiliarios y condecoraciones. ¡Para que luego digan que no estas cosas no tienen importancia! Y es que los izquierdistas de pacotilla con quienes nos las vemos por estos lares —me gustaría pensar que los líderes del Nuevo Partido Anticapitalista francés no pierden el tiempo con estas cosas— prestan más atención a lo superficial que a lo que verdaderamente importa. Tiene poco de extraño, sabiendo como sabemos que proceden de la izquierda caviar de otros tiempos, el progresismo de la pose, los revolucionarios de la estética cuya mayor proeza subversiva consiste en colocarse la dichosa bufandita palestina encima de una camiseta con el grabado del Che Guevara. Creo honestamente que, de la misma forma que nos hace falta un partido de centro que sirva de bisagra en nuestro sistema de partidos, también es necesario contar con un partido de izquierda crítica y consecuente. El problema es que tiene que saber conjugar al mismo tiempo la puesta al día de sus postulados ideológicos —evitando así caer en la mera repetición del marxismo acartonado de antaño— con la firme defensa de los intereses de los más desfavorecidos. De lo contrario, si nuestra izquierda radical se limita a la pose, no debe extrañarnos que los ciudadanos prefieran quedarse en casa antes de confiarles el voto en las urnas. El desafío es de aúpa. {enlace a esta historia}

[Thu Apr 9 20:12:35 CEST 2009]

Me ha gustado bastante el artículo titulado La pasión del agnóstico escrito por Joan Barril y publicado hoy por El Periódico de Catalunya. Tras admitir que la Semana Santa ha acabado por convertirse en poco más que un puente largo (a pesar del autoengaño de la Iglesia, que todavía parece pensar que la masiva presencia de ciudadanos en las calles tiene algo que ver con una manifestación de fervor religioso), Barril se pregunta si acaso dentro de unos años esos mismos jóvenes que ni siquiera saben a qué viene eso de acudir a la iglesia con palmones el Domingo de Ramos viajarán quizá a países remotos en busca de espiritualidad. Y ahí es precisamente donde hace su primera e interesante afirmación:

Me encuentro entre quienes suelen reírse de la obsesión estadounidense con la espiritualidad, la verdad. Sin embargo, ello no quita para que reconozca que Barril está en lo cierto. Una cosa es la religión organizada y otra bien distinta lo que solemos denominar espiritualidad. En lo que respecta a la primera, podemos ser creyentes o no, agnósticos, ateos o indiferentes. Pero en lo que respecta a la espiritualidad, se trata de una necesidad vital, aunque algunos no quieran verlo de esa forma. El término es engañoso porque parece referirse al espíritu, que a menudo asociamos con el alma. No obstante, no tiene por qué ser así. De hecho, las cuestiones del espíritu son también las que a menudo asociamos con el humanismo clásico, con la sabiduría perenne, con nuestras necesidades más íntimas como seres humanos. En otras palabras, se refiere a nuestro más profundo ser, a todo aquello que va más allá de lo que hacemos, donde trabajamos o donde vivimos, del poso que queda cuando nos deshacemos de lo accidental. Así estaremos en condiciones de entender la recomendación de Barril para la Semana Santa:La espiritualidad no es lo mismo que la religión. El espíritu forma parte de una necesidad de depuración personal. Es buscar la soledad y encontrar un momento de sosiego.

Interesante idea ésa que sugiere que nos diferenciamos de los animales no tanto por nuestra capacidad de raciocinio sino por la posibilidad de ir a buscar nuestro espacio de soledad voluntaria. Se trata de una idea, creo, que merecería algo más de desarrollo en algún otro sitio. {enlace a esta historia}El espíritu es algo individual y no precisa multitudes. A veces, la espiritualidad se encuentra en un poema, que es, al fin y al cabo, la destilación de la belleza de lo vivido. En Semana Santa, si efectivamente queremos disfrutar de unos días distintos, más bien hace falta huir de las multitudes, incluso de las multitudes de dos. Se trata de buscar en las palabras el consuelo de aquellas pequeñas sensaciones que iban carcomiendo nuestra conciencia y que, por fin, hemos logrado identificar. El ser humano tiene una insistente tendencia a la antorpomorfización de lo que le rodea. De ahí que pensemos que los animales piensan. De ahí que lloremos la muerte de una planta o que ofrezcamos conciertos de Bach a las gardenias. Pero el supremo gesto que nos eleva por encima de las bestias no es el pensamiento, sino la posibilidad de ir a buscar nuestro espacio de soledad voluntaria. Siendo sociales, seremos individuaales. Siendo pragmáticos, seremos quiméricos. Siendo artífices de la razón, nos dejaremos llevar por el espíritu.

[Mon Apr 6 22:49:22 CEST 2009]

No me cabe duda alguna de que el principal tema de conversación en muchas tertulias el día de hoy ha sido precisamente la noticia de que Zapatero prepara un inminente cambio de Gobierno de bastante calado. Si los rumores son ciertos, Pedro Solbes abandonará su cartera, José Blanco entrará a sustituir a Magdalena Álvarez en Fomento y, la gran sorpresa, Manuel Chaves abandonaría la Presidencia de la Junta de Andalucía para encargarse de una vicepresidencia encargada de las relaciones con las comunidades autónomas. Lo más llamativo de esta última decisión es que llevaría aparejada obviamente un cambio en la Junta de Andalucía, donde José Antonio Griñán, actual consejero de Economía, se perfila como nuevo Presidente. En definitiva, que se trataría, de llegar a realizarse, de una drástica remodelación de gobierno.

Entremos, pues, en el análisis. Llama la atención, en primer lugar, las circunstancias en que se produciría esta crisis de gobierno, debido por una parte a la ausencia del Presidente en el momento en que se hace pública y, sobre todo, a la impresión generalizada de desbarajuste y descontrol que se está dando. El hecho es que no recuerdo ninguna crisis de gobierno de estas características. Ha saltado a las páginas de los periódicos precisamente mientras Zapatero se encontraba en el extranjero para asistir al encuentro de los primeros ministros y jefes de Estado de la UE con Barack Obama. Se mire como se mire, la noticia ha eclipsado el encuentro de Zapatero con el nuevo Presidente estadounidense, que viene a marcar (se supone) el comienzo de unas nuevas relaciones ni más ni menos que con la primera superpotencia. Ahora resulta que cuando este Gobierno consigue finalmente poner punto final a la etapa anterior de relaciones hispano-estaounidenses en las que la Casa Blanca nos trataba como auténticos apestados, a alguien se le va la lengua en Moncloa y lo echa todo a perder. ¡Menudo numerito de circo! Lo que, por supuesto, nos lleva a plantearnos otra cuestión: ¿qué desbarajuste no tendrán en Moncloa que no son capaces ni siquiera de mantener estas cosas en secreto hasta que sea el propio Presidente quien las anuncie a la prensa? Seamos sinceros, media España se debe estar haciendo ahora mismo esta pregunta. Sencillamente, no se ha gestionado esta crisis de la forma en que se debía haber hecho.

Por último, por lo que respecta a la oportunidad de llevar a cabo una remodelación de Gobierno en estos momentos, me parece evidente que se ha acertado de pleno. La crisis econónomica ha comenzado a pegar fuerte (lo peor aún está por llegar entre ahora y el verano, no obstante) y el Gobierno actual no cuenta con ningún peso pesado capaz de imprimir dinamismo alguno a sus políticas. El Gobierno actual cuenta con una serie de ministros y ministras de indudable reconocimiento público pero más o menos desgastados por un lado y otros de escasa entidad política que no cuenta con el fuelle suficiente como para insuflarle la energía que la hace falta en estos momentos. ¿Ayudan la entrada de José Blanco y Manuel Chaves? La de Chaves me parece que sí, pero la de Blanco no lo tengo tan claro. Desde la calle se le ve como un político divisivo, demasiado dado a la crítica irreverente y de sal gruesa. Me da la impresión de que sólo estas dos entradas serán insuficientes para enviar un mensaje de cambio, que se supone es la intención final del Presidente. Habría que ir un poco más allá. Hacen falta más pesos pesados. ¿Quizá un Manuel Marín? ¿Bono incluso, a pesar de que preside el Congreso y tendría que abandonar ese puesto? ¿Obiols? No sé, pero me da la impresión de que la cera que arde no es suficiente para la que está cayendo. Y, finalmente, ¿qué decir del cambio en la Presidencia de la Junta de Andalucía? Hay que agradecer a Chaves los servicios prestados, sin lugar a dudas, pero ya iba siendo hora de iniciar la transición hacia una nueva era, la verdad sea dicha. Hasta la mayoría de los votantes socialistas mostraban ya su impaciencia con un Partido Socialista liderado por el mismo Secretario General durante cerca de veinte años. ¿Que esto puede suponer el fin de la hegemonía socialista en Andalucía? Lo dudo mucho. Se trata de un riesgo real, por supuesto, pero nuestra comunidad sigue siendo sociológicamente de izquierdas. Siempre cabe la posibilidad de que la derecha gane e incluso gobierne durante una legislatura, pero dudo mucho que llegue a más. En cualquier caso, tampoco podemos quedarnos inmóviles permanentemente debido al miedo a lo que pueda pasar. {enlace a esta historia}

[Sun Apr 5 18:31:24 CEST 2009]

El suplemento Babelia de ayer incluía una recensión de La cultura humana, de Jesús Mosterín, escrita por Josep Ramoneda, en la que se hace una magnífica reflexión sobre los conceptos de etnocentrismo y relativismo:

No se me ocurre otra forma de superar las contradicciones a que nos condujo la Ilustración. Hoy todos hemos asumido la crítica postmoderna del proyecto ilustrado, según la cual la razón misma también puede producir monstruos. Sin embargo, el retorno de los nacionalismos políticos y los fundamentalismos religiosos una vez derrotado el pensamiento ilustrado nos ha mostrado bien a las claras las orejas del lobo. En un mundo cada vez más globalizado como éste estamos en la obligación de encontrar un proyecto universalista que, al mismo tiempo, sea tolerante, no identificado única y exclusivamente con la civilización occidental. Mosterín pone aquí, me parece las primeras piedras (junto a muchos otros pensadores, por supuesto). No nos queda más remedio que remar todos juntos hacia ese puerto que él indica: un cosmopolitismo universalista, tolerante con las otras culturas, diverso y plural, pero que tenga bien claro al mismo tiempo los mínimos aceptables. Ni la imposición etnocéntrica ni el relativismo absoluto conducen a ningún sitio que merezca la pena. Debemos trabajar por una síntesis universal que quizá todavía nos parezca demasiado lejana pero que sin lugar a dudas será posible conforme el mundo globalizado hacia el que nos dirijimos vaya cobrando forma. Merece la pena leer a Mosterín. {enlace a esta historia}Entre los rasgos culturales figura el etnocentrismo. Hasta hace un par de siglos la mayoría de grupos étnicos vivían geográfica y culturalmente aislados unos de otros. Los integrantes del grupo asumían sin discusión las soluciones que su propia cultura daba a sus problemas. Hoy el etnocentrismo "ensalza y mitifica los rasgos culturales endógenos", mientras la xenofobia "desprecia y vilipendia los rasgos culturales exógenos". Uno y otro hacen imposible "el análisis y la elección racional" porque dan por zanjadas todas las cuestiones. Dos firmas típicas de etnocentrismo, como recuerda Mosterín, son los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos e ideológicos. Como buen filósofo, Mosterín sostiene que tanto el relativismo como el etnocentrismo son "posturas incoherentes". El relativismo hace imposible la crítica racional al establecer que "ninguna alternativa cultural es preferible a otra" y al mismo tiempo al "pretender dar a su propia tesis relativista una validez no relativa, se autorrefuta". De modo que la idea cosmopolita, "la naturaleza humana no es inmanente a ninguna cultura particular, sino que a la vez las trasciende y está en la base de todas ellas", es la condición de posibilidad de la crítica racional.

[Sun Apr 5 17:42:56 CEST 2009]

Interesante artículo el que publicó ayer El País en su edición andaluza bajo el título El PA reivindica su trozo de metro:

Así de injusta es a menudo la política. Cualquiera que tenga un mínimo de honestidad ha de reconocer que, si ha habido alguna fuerza política sevillana que se haya mantenido siempre en sus trece con respecto a la necesidad de construir el metro, ésa ha sido precisamente el Partido Andalucista. Sin embargo, no parece que vayan a ser capaces de sacarle demasiada rentabilidad cuando finalmente ha podido inaugurarse. Las razones son muchas, por supuesto. En primer lugar, un partido político no sólo consigue apoyo en las urnas por apoyar hasta el final tal o cual reivindicación ciudadana. De lo contrario, los partidos-protesta ganarían todas las elecciones, y dista mucho de ser así. La verdad es que, aunque a veces creamos lo contrario, los votantes saben distinguir entre un partido que se limita a tomar nota de las demandas vecinales y añadirlas todas a su particular carta a los Reyes Magos y un proyecto más o menos definido y coherente. Pero es que, en segundo lugar, los votantes aprecian la coherencia, pero estiman aún más el pragmatismo y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Durante un tiempo (sobre todo bajo el liderazgo de Rojas Marcos), los andalucistas demostraron tener esta habilidad. Sin embargo, pasado un tiempo, prefirieron entregarse a los cantos de sirena de un nacionalismo a la deriva que poco tiene que ver con el sentir de la mayoría de los andaluces. Si el PA tiene algún lugar en nuestro espectro político, sólo puede ser como un partido de centro que sirva de bisagra entre el PSOE y el PP, contribuyendo así a la alternancia y dando cierta fluidez a nuestro sistema. Hasta que no acepten esa realidad, dudo mucho que vuelvan a tener presencia en las instituciones. Finalmente, no hay que olvidar tampoco que apostar firmemente por una idea o proyecto tampoco significa tener la razón de nuestra parte. En este sentido, es bien posible que el metro sea conveniente y necesario para un Sevilla con poco más de un millón de habitantes y un área metropolitana bastante desarrollada y que no lo fuera allá a finales de los años setenta cuando Luis Uruñuela lo propusiera como solución a nuestros problemas de transporte urbano por primera vez. Sencillamente, aquella Sevilla tiene poco que ver con esta otra en la que vivimos hoy, y no me parece para nada contradictorio sostener que el metro no era necesario a principios de los ochenta y, en cambio, sí que lo es hoy. Uno tiene la sensación de que los andalucistas apoyaban el metro en 1979 más porque lo asociaban a modernidad y prestigio que por una auténtica necesidad de la Sevilla de entonces. De todos modos, vaya aquí mi reconocimiento al trabajo reivindicativo que llevaron a cabo durante todos estos años. Es bien posible que sin la labor de pepito grillo que realizaron durante tanto tiempo hoy no tendríamos metro. {enlace a esta historia}El éxito y el reconocimiento político dependen a veces de estar en el sitio exacto en el momento justo. Los andalucistas han tenido mala suerte. Cuando por fin se inaugura la primera línea del metro de Sevilla —después de varias décadas de tortuoso vagar por túneles cegados e informes contradictorios—, resulta que el PA hace ya un par de años que desapareció por completo del Ayuntamiento, y uno que se esfumó del Parlamento de Adanlucía. La foto histórica les ha cogido fuera de plano.

[Sun Apr 5 16:27:41 CEST 2009]

Hace ya una semana que me leí un artículo de Gonzalo Pontón titulado La perplejidad de Darwin publicado en El País, pero no he encontrado el tiempo de escribir unas líneas sobre él hasta ahora. Pontón se limita a enumerar unas cuantas pruebas irrefutables de la veracidad de la teoría de la evolución, algo tan necesario ahora que las maniobras de los creacionistas parecen estar extendiéndose por aquí también:

En fin, que el creacionismo (o, como algunos prefieren llamarlo hoy día, la teoría del diseño inteligente) no pasa de ser una mera ocurrencia ideológica puesta en pie por un grupo de fanáticos empeñados en perseguir a Darwin y su "diabólica" influencia sobre las tiernas mentes de nuestros jóvenes. Eso sí, como prueba irrefutable de que quien no quiere ver no lo hará por más que uno se esfuerce en hacerle ver, no me cabe duda alguna de que quienes sostienen esta visión "alternativa" a la de Darwin serían capaces de encontrar una explicación teológica a tanto error de diseño: seguramente Dios habrá sembrado su obra de contradicciones a propósito, para que la fe en la religión verdadera requiera un esfuerzo. ¡A ver quién se atreve con semejante lógica! {enlace a esta historia}La teoría de Darwin se asienta en cuatro pilares fundamentales: la evolución, el gradualismo (con las matizaciones de Stephen Jay Gould y Niles Eldredge), la especiación y la selección natural.

A esos cuatro pilares, el profesor Jerry A. Coyne, que acaba de publicar un libro titulado Why Evolution is True, añade un quinto que me parece irrefutable: "La imperfección es la marca de la evolución, no la del diseño consciente". En efecto, la evolución produce criaturas imperfectas, inacabadas. Los mecanismos evolutivos han dotado al kiwi de unas alas sin función; la mayoría de las ballenas conservan vestigios de pelvis y huesos de las patas como recuerdo de su pasado de cuadrúpedos terrestres; los humanos contamos con músculos para accionar una cola ya desaparecida, erizar plumas de las que no disponemos (la "carne de gallina") o mover cómicamente las orejas.

Por no hablar del famoso apéndice, muy útil para que nuestros abuelos primates pudieran hacer fermentar las hojas de los árboles y transformar su celulosa en azúcares. ¿Qué función desempeña en los humanos aparte de ponerles, a veces, en riesgo de muerte? Tal vez el diseñador inteligente haya sido un cirujano avispado. ¿Sabían ustedes lo del nervio laríngeo de los mamíferos?

Yo tampoco, pero el profesor Coyne lo explica de maravilla: el tal nervio interviene en la fonación, pero en vez de ir directamente del cerebro a la laringe, desciende hasta el pecho, gira alrededor de la aorta y regresa a la laringe en un recorrido tres veces mayor del necesario. Fascinante. Pues ese nervio hace lo mismo en las jirafas, bajando y subiendo por su cuello como un taxista sin GPS. Ninguna deidad que se precie sería tan despistada. Lo que sucede es que el nervio laríngeo procede de los arcos branquiales de nuestros antepasados, los peces, y allí sí cumplían una función.

El aparato reproductor de los humanos es una galería de chapuzas y un campo minado.

¿Por qué los testículos no se forman directamente fuera del cuerpo, donde la temperatura es adecuada para los espermatozoides? Se forman en el abdomen, y cuando el feto tiene unos siete meses emigran al escroto a través de los canales inguinales, debilitando las paredes abdominales con el riesgo de causar hernias, a veces mortales. La uretra está muy mal diseñada, porque pasa por medio de la próstata, y cuando ésta se inflama dificulta o impide la micción.

Las mujeres paren a través de la pelvis en un proceso doloroso e ineficaz, porque es demasiado estrecha (por necesidades de la locomoción bipedal) para un cráneo que ha debido ensancharse para acoger el crecimiento del cerebro. Desde luego, el diseñador inteligente no era una mujer. Y ya que estamos hablando de los bajos, si usted fuera diseñador, ¿habría colocado una planta procesadora de residuos junto a un parque de atracciones?