[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2008]

[2007]

[2006]

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Sat Aug 29 11:59:44 CEST 2009]

Me ha gustado el artículo de Gregorio Peces-Barba publicado hoy por El País, no tanto porque su lectura me haya abierto los ojos ante la realidad política de nuestro país (de hecho, comparto al cien por cien todo lo escrito por Peces-Barba), sino más bien por la capacidad que demuestra el autor de analizar objetivamente algo tan propicio a los excesos verbales y la retórica partidista como el tema que le ocupa. No hay que olvidar, además, que Peces-Barba desempeñó puestos de relevancia política durante los gobiernos de Felipe González y, que yo sepa, continúa militando en el PSOE. Sin embargo, tiene la clarividencia (y la valentía) de comenzar su artículo con afirmaciones tan tajantes como las que siguen:

Totalmente de acuerdo. Creo recordar que ya lo advertí en algún sitio cuando Montilla afirmó que, independientemente de la decisión del Tribunal Constitucional, la reforma del Estatut es un "pacto político" inamovible. Parece mentira que uno pueda oíir semejante aseveración de labios de todo un Presidente de la Generalitat. Los españoles nos dotamos de un sistema constitucional que puede, sin lugar a dudas, ser modificado y reformado de acuerdo a lo estipulado en la propia Constitución, pero que mientras tanto tenemos la obligación de respetar. Podemos manifestar nuestro desacuerdo con tal o cual decisión, como es lógico, pero sin que ello pueda interpretarse como objeción por parte de los poderes públicos al cumplimiento estricto de lo establecido por la legislación vigente tal y como es interpretada por el poder judicial. En eso consiste el sistema político de democracia representativa. {enlace a esta historia}En nuestra vida política hay sin duda muchos aciertos. En el Gobierno, señalaría la política social, el apoyo a los más débiles y la política internacional, con una creciente presencia de nuestro país y del presidente en el exterior. Sin duda es una obra colectiva, pero con un protagonismo especial de la política discreta y paciente del ministro Moratinos. En el Partido Popular ha sido un indudable acierto su apoyo generoso y abierto para favorecer la existencia del Gobierno constitucionalista de Patxi López. Junto a esas valoraciones positivas como ejemplo de lo bueno de la política española, hay errores y engaños que ensombrecen y debilitan las buenas actuaciones.

Si empezamos por un elenco de esos posibles fallos, podríamos enumerar algunos muy significativos y relevantes. Empiezo por el desprecio a la legalidad de grupos políticos catalanes, excepto el PP, que amenazan y desautorizan a priori el resultado que produzca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, demostrando una inmadurez, una ignorancia, una falta de rigor e incluso una tendencia a la prevaricación que les descalifica. Su desprecio al Alto Tribunal es un desprecio a las reglas del juego limpio, e ignorancia y mala fe sobre nuestro sistema constitucional. Beneficiarse de él cuando creen que favorece y descalificarlo cuando creen que perjudicas es mezquino y expresa una falta de reigor y de grandeza.

[Sat Aug 29 11:45:43 CEST 2009]

El País publica hoy un artículo del filósofo iraní Ramin Jahanbegloo titulado El temor de los intelectuales a la política que, la verdad sea dicha, no me ha parecido nada del otro mundo. Sí que merece la pena destacarse, sin embargo, una frase que debiera llevarnos a la reflexión:

Se trata, ciertamente, de un defecto en el que solemos caer quienes escribimos bitácoras de todo tipo. Yo, desde luego, no soy una excepción. Pero es verdad que se echa en falta una discusión sobre valores que pueda guiarnos más a largo plazo. En su lugar, nos encontramos casi siempre con el mero análisis de las últimas noticias conforme se van sucediendo. O, lo que es lo mismo, hemos abdicado del pensamiento profundo y lo hemos sustituido por las luces de neón de las últimas tendencias. Supongo que todo esto se debe a la progresiva importancia que han ido adquiriendo los medios de comunicación de masas de un tiempo a esta parte. A tal punto ha llegado la comercialización de todo lo que tenga que ver con el debate público que a estas alturas se ha hecho casi imposible sostener una discusión calmada y seria sobre tema alguno. Todo ha de venderse como espectáculo capaz de entretener a la audiencia y, de este modo, atraer a los anunciantes. Mientras tanto, estamios horadando poco a poco las mismísimas bases de la democracia representativa. Ya veremos dónde acaba todo esto. {enlace a esta historia}A los intelectuales ya no les interesa reflexionar y debatir sobre los valores, su único interés reside en el comentario de los hechos.

[Sun Aug 23 10:56:52 CEST 2009]

Durante la semana entrante me quedará poco tiempo para escribir en estas páginas debido a una operación a la que se tiene que someter mi esposa. Retomaremos las reflexiones en cuanto nos quede algo de tiempo libre. {enlace a esta historia}

[Fri Aug 14 11:59:33 CEST 2009]

La revista digital Salon publica un curioso artículo sobre la ciudad precolombina de Cahokia, situada dentro del territorio actual del estado de Illinois, en EEUU, que merece la pena leer para sacudirse de encima unos cuantos prejuicios:

Entre estos prejuicios sobre las culturas precolombinas figura en lugar destacado la idea de que en América no existieron civilizaciones más o menos desarrolladas, según nos cuenta el autor del artículo:Ever since the first Europeans came to North America, only to discover the puzzling fact that other people were already living here, the question of how to understand the Native American past has been both difficult and politically charged. For many years, American Indian life was viewed through a scrim of interconnected bigotry and romance, which simultaneously served to idealize the pre-contact societies of the Americas and to justify their destruction. Pre-Columbian life might be understood as savage and brutal darkness or an eco-conscious Eden where man lived in perfect harmony with nature. But it seemed to exist outside history, as if the native people of this continent were for some reason exempt from greed, cruelty, warfare and other near-universal characteristics of human society.

Tiene poco de extraño, pues, que, ante la incapacidad de explicar la existencia de ciertas obras arquitectónicas en una tierra que siempre habíamos considerado habitada por tribus nómadas que jamás alcanzaron ningún nivel de complejidad en sus estructuras sociales y culturales, no faltara quien recurriese a explicaciones supernaturales o exageradamente rebuscadas y misteriosas bien conocidas por todos:Even a generation ago, many archaeologists and anthropologists would have found the phrase "Native American city" bizarre and self-contradictory. Scholarly conceptions weren't all that far away from pop culture depictions: American Indians lived light on the land, mostly in hunter-gatherer societies augmented by minimal subsistence agriculture. While they may have had "ceremonial centers" along with seasonal villages and hunting and fishing camps, they didn't live in large or permanent settlements.

Such scholarship, [Timothy Pauketat, author of the book Cahokia: Ancient America's Great Cityon the Mississippi] implies, reflected a sanitized, politically correct version of long-standing prejudice about the human possibilities of Native Americans. Well into the 19th century, many white Americans refused to believe that the "savages" they encountered in their ruthless drive across the continent could have built the impressive mounds or earthen pyramids found at numerous places in the Midwest and Southeast. Cahokia is by far the biggest such site, but by no means the first. There are several mound complexes in the Deep South that predate the time of Christ, and one in Louisiana has been dated to 3,400 B.C., well before the building of the Egyptian or Maya pyramids.

Sin embargo, la evidencia encontrada por los arqueólogos no deja lugar a la duda: estas culturas llegaron a alcanzar el rango de auténticas civilizaciones (esto es, culturas capaces de organizarse en estructuras socio-económicas lo suficientemente complejas como para permitir un relativamente alto nivel de especialización y la fundación de ciudades). Civilizaciones que, además, tienen bien poco que ver con la imagen paradisíaca que algunos quieren extender hoy día de convivencia perfecta con la naturaleza y vida cuasi idílica:even though early explorers like Hernando de Soto had personally encountered mound-building tribes in the 16th century, most mound sites were abandoned by the time white settlers arrived (probably because European microbes had preceded actual Europeans). This led to the idea that some ancient, superior "Mound Builder" civilization —variously proposed to be Viking, Greek, Chniese or Israelite in origin— had originally settled the continent before being overrun by the wild and warlike American Indians. (Relics of this hypothesis can be found today in fringe black-nationalist groups who claim that Cahokia and similar sites were the work of ancient Africans.)

No sólo tenían estos individuos una visión propia del universo que les rodeaba y una estructura social tan compleja como las de otras civilizaciones que se dieron en otras partes del planeta, sino que, además, conviene subrayar el hecho de que, al contrario de lo que piensan muchos eco-idealistas, se trataba de culturas tan capaces de arrasar el medio ambiente como cualquier otra. Tras encontrar un pozo negro con los restos de basura de la cultura de Cahokia y estudiarlos con detenimiento, nos encontramos con una sociedad tan materialista como cualquier otra, incluyendo la occidental:But beginning in the late 1950s, a series of gruesome archaeological discoveries have left little doubt that during Cahokia's heyday —which began with an unexplained "big bang" around the year 1050, when a smaller village was abruptly razed and a much larger city built on top of it, and continued for roughly 150 years— its ruling caste practiced a tradition of "ritualized killing and ceremoniousburial." As Pauketast details, few excavations in the arcaheological record can match the drama and surprise of Melvin Fowler, Al Meyer and Jerome Rose's 1967-70 dig at an unprepossessing little ridge-top construction known as Mound 72.

This mound contained a high-status burial of two nearly identical male bodies, one of them wrapped in a beaded cape or cloak in the shape of a thunderbird, an ancient and mystical Native American symbol. Surrounding this "beaded burial" the diggers gradually uncovered more and more accomplanying corpses, an apparent mixture of honorific burials and human sacrifices evidently related to the two important men. It appeared that 53 lower-status women were sacrificed specifically to be buried with the men —perhaps a harem or a group of slaves from a nearby subject village, Pauketat t thinks— and a group of 39 men and women had been executed on the spot, possibly a few years later. In all, more than 250 people were interred in and around Mound 72.

As Pauketat puts it, even at the time the diggers understood they had found something momentous. "There, in the middle of North America, more than five centuries before European armies and diseases would arrive to take their own murderous toll, was evidence of large-scale acts of premeditated violence." In retrospect, Pauketat sees an even more important conclusion emerging from Mound 72 and other Cahokia excavations: evidence of a metropolitan Native American society "characterized by inequality, power struggles and social complexity." These people were neither half-feral savages nor eco-Edenic villagers; they had lived and died in a violent and sophisticated society with its own well-defined view of the universe.

¿Cómo explicar, entonces, el triste estado de subdesarrollo en que los europeos se encontraron a los habitantes de Norteamérica hacia el siglo XIX? Nadie duda del grado de complejidad y civilización alcanzado por aztecas, incas o mayas, pero las tribus nómadas de lo que hoy son los EEUU ciertamente no parecen comparables, con la excepción meramente parcial de los indios pueblo, si acaso. El artículo aquí reseñado también menciona como de pasada una teoría que me parece intrigante: a lo mejor los supervivientes de algunas de estas auténticas civilizaciones, debilitados por la presencia de microbios desconocidos hasta la llegada del hombre blanco, aprovecharon el descubrimiento del caballo (desconocido hasta entonces por aquellas tierras) para volver a sus antiguas prácticas nomádicas. La idea suena, al menos en parte, posible. {enlace a esta historia}Analyzing the strata of rotting gunk found therein, Pauketat concludes that there was probably an upside to Cahokia's appalling "mortuary rituals", which he suspects were officious public ceremonies to honr the ruling family or to install a new king. The garbage dump reveals the remains of enormous Cahokian festivals, involving as many as 3,900 slaughered deer, 7,900 earthenware pots, and vast amounts of pumpkins, corn, porridge, nuts and berries. There was enough food to feed all of Cahokia at once, and enough potent native tobacco —a million charred seeds at a time— to give the whole city a near-hallucinogenic nicotine buzz.

[Thu Aug 13 14:32:12 CEST 2009]

Hay ocasiones en que las anécdotas que produce lo políticamente correcto pueden resultar hilarantes, al menos hasta cierto punto. Por ejemplo, leemos en The New York Times que la editorial Yale Press ha decidido no publicar las reproducciones de las caricaturas de Mahoma que tanta discordia generaron hace unos años en un libro dedicado precisamente a aquella polémica. Ya me dirán si, de esta forma, acaso no se da la razón de manera implícita a todos los energúmenos que salieron a las calles lanzando amenazas de muerte contra todo individuo que se atreviera a mostrar un pasaporte danés. De hecho, hasta cierto punto entiendo la posición de la editorial, sobre todo cuando afirma que la publicación de las dichosas viñetas no justifica el derramamiento de sangre que pudiera darse como consecuencia de tal decisión. Se trata, sin duda, de una consideración que conviene tener en cuenta. Sin embargo, ¿cómo entender la publicación de un libro sobre el escándalo generado por unas caricaturas que ni siquiera se incluyen en sus páginas para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones? Uno no puede evitar la sensación, una vez más, de que en realidad se está transigiendo con los intolerantes, con aquellos que quieren imponer su opinión y sus creencias sobre toda una sociedad. {enlace a esta historia}

[Thu Aug 13 11:01:15 CEST 2009]

No sé hasta qué punto políticos y militantes de los partidos políticos en general son conscientes de esto, pero la creciente crispación que están alimentando estos días con sus declaraciones y contra-declaraciones no hace sino incrementar el hastío y el cinismo entre los ciudadanos. Como solemos rodearnos siempre de amigos que vienen a coincidir con uno en gustos y opiniones políticas (no hablemos ya del caso de los políticos profesionales, que casi siempre están rodeados a diario solamente de otras personas que no hacen sino confirmar sus opiniones), es más bien difícil darse cuenta de este tipo de cosas, lo reconozco. El resultado es el bien conocido efecto de hablar para las masas de simpatizantes previamente convencidos. Esto se ve continuamente en la política en general, no solamente en nuestro país. Se trata de una tendencia muy humana que afecta igualmente a otras áreas de la vida social: los escritores suelen rodearse de gente con intereses e ideas similares, lo mismo que sucede con los programadores, poetas, ingenieros, médicos y deportistas. Es lógico y natural, pero no por ello conveniente ni positivo.

En cualquier caso, leemos en la prensa los ataques de los políticos socialistas contra un PP a la defensiva por los escándalos de corrupción y la agresiva respuesta de los líderes del PP, poniendo en cuestión a las propias instituciones del Estado, y ya no sabe uno a qué atenerse. Ni unos ni otros (socialistas y populares) saben jugar a otra cosa que no sea el pim-pam-pum de costumbre, el execrable partidismo ensimismado a que nos tienen habituados desde hace ya muchos años. El mensaje que están enviando a la ciudadanía es que ni los acuciantes problemas de millones de desempleados ni tampoco los atentados de una ETA aparentemente revitalizada les preocupa tanto como sus propios asuntillos. Después se derramarán lágrimas de cocodrilo sobre el escaso nivel de participación en las elecciones y el cansancio generalizado de los ciudadanos hacia la política, pero somos nosotros (quienes militamos en los partidos políticos) quienes realmente estamos conduciendo al propio sistema político a un callejón sin salida. Seamos claros: por un lado, los socialistas debieran haber cerrado el pico de oro y haber dejado que la Justicia se encargara de resolver los asuntos de corrupción que han llegado a las puertas de los juzgados, aceptando la decisión de éstos, pues así funcionan las cosas en un Estado de Derecho; pero, por otro lado, los populares debieran haber aceptado también que la corrupción no es algo que esté invariablemente unido al carnet de un partido en concreto y la mejor forma de evitarla es actuando firme y rápidamente cuando surgen los casos, en lugar de sentarse a verlas venir y dejar que se pudra todo para después apuntar el dedo acusador contra el oponente y lanzar unas cuantas proclamas insensatas sobre lo injusta que es la vida. En definitiva, que ambos podrían haber mostrado más sensatez, humildad, buen hacer, honestidad y, sobre todo, visión de futuro y madurez. En lugar de entregarse a disputas infantiles, podrían dedicarse a proponer soluciones a los graves problemas a que nos enfrentamos en estos momentos y negociar en representación de los intereses que se supone deben representar. A lo mejor así las instituciones políticas funcionarían mejor y los ciudadanos hasta se sentirían inclinados a prestarles más atención y participar más. Tal y como está el patio, sin embargo, sólo participan quienes viven de esto, los militantes y simpatizantes más comprometidos y algún que otro idealista que todavía sueña con que las cosas funcionen como debieran funcionar. Como decía, después dejaremos caer las lágrimas de cocodrilo. {enlace a esta historia}

[Wed Aug 12 14:41:08 CEST 2009]

Nunca está de más echarle un vistazo a lo que dicen quienes no piensan como nosotros. De lo contrario, la democracia se convierte en un mero teatro, una especie de ruidoso mercadillo donde unos y otros gritan desaforadamente, pero sin siquiera prestar atención a lo que se dice. El debate, pues, degenera en simple coexistencia de monólogos que, a lo sumo, sólo registran lo que dicen los demás para lanzarles las correspondientes críticas ad hominem. Ni que decir tiene que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho poco más que extender este tipo de comportamiento, pues facilitan la creación de filtros para dejar fuera todo aquello que no responda de antemano a nuestros esquemas generales. Ya me dirán si no es una pena que la Internet, la misma herramienta que contiene la promesa de fomentar el debate más auténtico y de dar a conocer todas las opiniones posibles, se haya convertido en tan poco tiempo en filtro para dejar fuera todo lo que nos hace cuestionar nuestas creencias. No se trata de un problema intrínseco de la herramienta como tal, por supuesto. Todas las opiniones siguen estando a un clic de distancia, pero el mero hecho de que casi todos hayamos acabado gravitando hacia a aquellos webs y aquellas amistades en línea que no vienen sino a corroborar nuestras opiniones y prejuicios no hace sino confirmar lo difícil que es cambiar la naturaleza humana, que es casi siempre la misma, ya sea en el mundo real o en el virtual.

En fin, viene todo esto a cuento de un artículo escrito por el conservador británico Theodore Dalrymple sobre los excesos de Fujimori. Para empezar, y mientras introduce un poco Sendero Luminoso al lector inglés, Dalrymple hace algunas interesantes reflexiones que convendría que siempre tuviéramos presente quienes nos identificamos con la izquierda:

Cierto, Dalrymple exagera y simplifica lo suyo, como suelen hacer casi todos los polemistas. En primer lugar, nada demuestra que el uso de la educación universitaria para fomentar el desarrollo económico no funcione y acabe siempre alimentando los desvaríos del lunático de turno. Sencillamente, no siempre ha sido así. Irlanda, por ejemplo, supo hacer un buen uso de esta política para crear una mano de obra altamente cualificada que, con posterioridad, le permitió atraer la inversión extranjera necesaria para llevar adelante el desarrollo económico que había dado de lado a la isla durante siglos. Además, no siempre hay un Pol Pot dispuesto a convertir a las masas de estudiantes al mesianismo maoísta y, aunque lo hubiera, no siempre se ha salido con la suya, ni siquiera en regiones extremadamente pobres y con escaso nivel educativo. Pero es que, por si todo esto fuera poco, cuesta trabajo creer que el mensaje de Abimael Guzmán hubiera surtido el mismo efecto si se hubiera encontrado una realidad distinta a la que se encontró en Ayacucho, diga lo que diga Dalrymple. Es más, si Dalrymple estuviera en lo cierto, las guerrillas maoístas surgirían como hongos por todos sitios, pues prácticamente toda facultad cuenta en su plantilla con exaltados comunistas de encendida retórica anti-sistema. Y, sin embargo, éste no es el caso. Algo diferente habrá caracterizado al Ayacucho de entonces, digo yo.The history of Sendero was instructive, from two points of view. The first is that it destroys the notion that such revolutionary movements are the direct and spontaneous product of the grievances of the poor. The second is that it illustrates the dangerous folly of expanding tertiary education as a means of economic development rather than as a consequence of economic development.

(...)

Ayacucho University itseld had been in abeyance since the seventeenth century; the Peruvian government thought to revive it as a means of developing the economy of the local area, one of the poorest and most backward in the country, and bringing to it a modicum of social progress. What it brought instead was a Peruvian Pol Pot (who had written his theses on Kant), who was easily able to influence and indoctrinate young men and women who were the first generation ever to receive tertiary education, and who were, in all truth, the scions of an immemorially oppressed people.The combination of millenariam hopes and age-old resentment is an unfortunate one, to say the least; Gonzalo Thought, so called, gave ideological sanction to bestial brutality, and turned sadistic revenge into the fulfilment of a supposedly scientific destiny. From what I personally saw in Ayacucho on the eve of the election, which had the atmosphere of a city under siege, waiting for the barbarians to arrive and carry out their long-announced massacre, I was convinced that, if Sendero achieved power, millions would be slaughtered.

En cualquier caso, nada de ello quita para que las advertencias de Dalrymple deban ser tomadas seriamente. Ni la educación es la varita mágica que va a venir a solucionar todos los problemas de una sociedad (otros aspectos, como la estabilidad institucional, la existencia de un régimen democrático sólido, el buen funcionamiento del Estado de Derecho o el dinamismo de la sociedad civil son igualmente importantes), ni tampoco podemos asumir (como tan a menudo hacemos desde la izquierda) que cualquier movimiento guerrillero sea auténticamente liberador per se, simplemente por su naturaleza anti-sistema. En esos dos aspectos creo que Dalrymple tiene razón, por muy conservador que sea (que sin duda lo es).

Igualmente, Dalrymple hace bien en plantear otra cuestión que suele incomodarnos: la guerra sucia que Fujimori lideró contra la guerrilla de Sendero Luminoso, y que acabaría por aplastar la resistencia maoísta contra todo pronóstico.

Me parece que le honra reconocer esto públicamente. Ninguno de nosotros sabe realmente cómo reaccionaría en esa tesitura, aunque nunca faltan los arrogantes seguros de sí mismos que vienen a darnos lecciones de moral. No seré yo, sin embargo, quien tire la primera piedra y reconoceré con Dalrymple que, si me hubiera encontrado en la situación en que se encontró Fujimori, cabe ciertamente la posibilidad de que me hubiera comportado de la misma manera. Ahora bien, nada de esto quita para que tengamos bien claro cuál es el comportamiento moral y cuál el inmoral, creo yo. Es decir, que Dalrymple parece estar escribiendo sobre el tema desde un punto de vista centrado en las emociones y hace un llamamiento en favor de una cierta comprensión por los apuros en que encontró Fujimori en el momento de tomar ciertas decisiones. Todo eso está muy bien, salvo que Dalrymple jamás se plantea la misma cuestión en lo que respecta a los seguidores de Abimael Guzmán, por ejemplo. O, lo que es lo mismo, su comprensión por la dificultad de las circunstancias solamente parece extenderse a aquellos con quienes comparte ciertas asunciones ideológicas. Ni que decir tiene que esto me parece un poco deshonesto. {enlace a esta historia}How does one assess hus moral, as against his legal, guilt? Is it permissible to commit a lesser evil to avoid a greater one? I am not a utilitarian, but it seems to me unrealistic to say that we should never depart from the ideal in order to prevent a much greater departure from the ideal; that, like kant, we should tell a murderer where his victim is simply so that we do not commit the moral fault of telling a lie. On the other hand, the doctrine that tne end justifies the means has been responsible for many horrors, large-scale and small. (...) And while it is true that Sendero was defeated by the methods employed, can we know for certain that it could have been defeated only by the moethods employed? This would have to be shown for a complete vindication of Fujimori, evenon an ends-justify-the-means view of political morality. Again, the answer must be no, we cannot know it. Common sense suggests that a Peruvian catastrophe (if we accept there wa going to be one) could not be averted by men with entirely clean hands: but we can't say we know this beyond all doubt, or exactly how minimally unclean those hands had to be, and whether Fujimori kept that uncleanliness to ab absolute minimum.

(...)

If I had been President of Peru at the time when it looked as if Sendero might win, and that Guzman might never be found, could I have been persuaded that extra-judicial killins were necessary to defeat it? I hope I am not revealing a disgraceful character when I say that I think I could have been so persuaded. I am not at all sure I should have been able to face down commanders in the field who told me they were necessary, or that my high-minded phrases about the end not justifying the means would not have dried in my throat as I uttered them. This is not to say that I would have been right; I am only relieved that I have never been put in the way of such temptation and that no such responsibility has ever devolved on to me.

[Tue Aug 11 13:22:22 CEST 2009]

Mario Muchnik escribía ayer en su bitácora sobre la tradición española de contar chistes. Nunca fui muy chistoso, la verdad. Y no porque sea demasiado "soso", como se dice por mi tierra, ni tampoco porque no me guste reírme y pasarlo bien (aunque, eso sí, es bien posible que mi concepto de "pasarlo bien" pueda ser muy diferente del que tengan muchos de mis paisanos), sino quizá porque nunca tuviera ese talento especial del que habla Muchnik para recordar las chistes que uno oye (y mucho menos para contarlos, la verdad). No obstante, aunque no creo haber escrito sobre este tema hasta ahora, sí que he notado tras mi regreso al país después de vivir tantos años en el extranjero que aquella tradición tan nuestra de contar chistes cada dos por tres casi ha desaparecido por completo. Aún quedan algunos (casi siempre entrados en años, todo hay que decirlo) que aprovechan cualquier ocasión para largarte el último de su hornada, pero son ya los menos. Por lo general, parece que todos hemos migrado del chiste tradicional al humor contextualizado, la ocurrencia más o menos improvisada, casi siempre acompañada de la sofisticación del juego de palabras o la ironía. ¿Puede haber un significado detrás de esta tendencia? Lo ignoro, la verdad. Pero me parece interesante desde el mero punto de vista del observador social que llevo dentro. Seguramente no faltará quien asocie esta evolución a la modernización de la sociedad española que ha tenido lugar durante estos años, sobre todo en lo que respecta al indudable progeso que hemos vivido en lo que respecta al nivel educativo medio de nuestra población, mientras que otros aprovecharán para llorar la pérdida de nuestra identidad tradicional. Quizá. Yo, por mi parte, ni pincho ni corto. Solamento constato lo que me parece que es un hecho. {enlace a esta historia}

[Tue Aug 11 12:09:37 CEST 2009]

Otra maravillosa foto con la que me acabo de topar, ésta otra bastante intrigante:

Se trata, obviamente, de una foto artística, y no de reportaje. La intriga viene por su aire surrealista y, sobre todo, por la indiferencia con que la mujer tumbada en la cama (uno diría que se trata de un cuerpo femenino, a juzgar por el delicado brazo que podemos observar) afronta la situación. Resulta un poco preocupante la visión de todos esos muebles y ornamentos que suelen estar sólidamente fijos en la pared o en el suelo cayendo lentamente, sumergidos en el agua, mecidos por el amenazante oleaje. Y, sin embargo, precisamente por todo ello, me parece una bellísima fotografía. {enlace a esta historia}

[Tue Aug 11 12:00:44 CEST 2009]

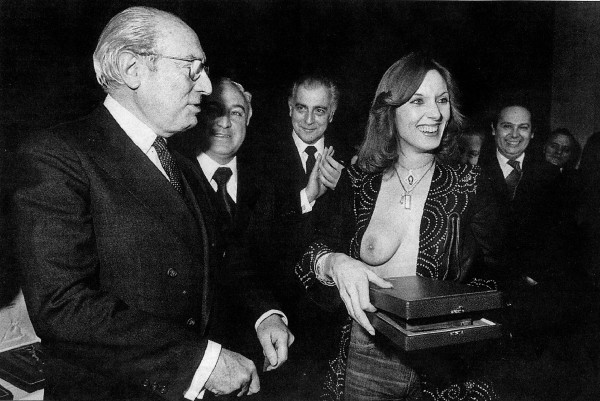

Navegando por ahí me encuentro con aquella famosa foto de Susana Estrada mostrando el pecho junto a Tierno Galván, por entonces Alcalde de Madrid. Se trata de una de las fotos más emblemáticas de nuestra transición, que no solamente supuso el gradual cambio de régimen, sino también una modernización de nuestra mentalidad y formas de vida.

Se trata de la archiconocida foto de "la teta de Susana Estrada", como se decía en aquellos tiempos de escasa consideración hacia lo políticamente correcto. Por cierto, que muchos consideran a la Estrada (como se le conocía entonces) una de las musas de la movida madrileña y hasta de la transición. Dichosos aquellos tiempos, en los que bastaba mostrar un pecho para lanzar un mensaje político cuasi subversivo. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Para mejor, eso sí, o al menos eso le parece a uno... {enlace a esta historia}

[Tue Aug 11 10:02:50 CEST 2009]

Echándole un vistazo a varios números atrasados de la revista estadounidense The New Republic me encuentro con un artículo de Sean Wilentz titulado Who Lincoln Was en el que rompe cietos mitos sobre aquel Presidente al tiempo que evita hábilmente cubrirle de basura. No se trata de algo que veamos demasiado a menudo hoy día, desde luego. Lo que se estila es más bien el maniqueísmo sensacionalista, que es lo que vende. Como decíamos, Wilentz evita caer en este fácil maniqueísmo:

¿Un político? Yo pensaba que hacía tiempo que se había convertido en un santo laico. Cuesta trabajo imaginárselo como un político, sobre todo en una época en la que los políticos tienen tan mala imagen (¿acaso tuvieron alguna vez buena imagen?). En cualquier caso, el Lincoln que nos descubre Wilentz es un hábil político, capaz de cambiar de discurso, de negociar y de adaptarse a las circunstancias, lo que no quiere decir que no tuviera principios, sino tan sólo que era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de la importancia del pragmatismo:My point in re-telling this story is not to try, yet again, to debunk Lincoln's reputation for probity and sagacity, and for perfect enlightenment on racial issues. The defamatory image of Lincoln as a conventional white racist, whose chief cause was self-aggrandizement, is even more absurd than the awestruck hagiographies that have become ubiquitous in this anniversary year. My point is simpler and larger. It is that Abraham Lincoln was, first and foremost, a politician.

He ahí, por supuesto, el error. La actividad política es tan imperfecta como cualquier otra actividad humana, ni más ni menos. Sencillamente, los políticos no actúan en un vacío, sino que han de tomar decisiones en un contexto siempre complejo y problemático donde se suelen enfrentar distintos intereses y donde, además, no hay ninguna solución clara y limpia a la vista. En este sentido, me disgusta la actitud de pureza intelectual y moral con que pretenden actuar muchos desde la barrera. Ni es cierto que los estadistas de antaño fueran tan puros como algunos pretenden, ni tampoco lo es que los políticos de hoy día sean tan malos. Pero me parece mucho más importante que, en cualquier caso, lo peor de todo ha de ser ver los toros desde la barrera impartiendo lecciones de moral, pero sin implicarse para nada en lo verdaderamente difícil: tratar de solucionar los problemas que tenemos entre manos con medidas que tienen aplicación práctica, dejando de lado las meras palabras. Si el político que se equivoca nos puede parecer imperfecto y hasta deshonesto, debemos aprender que más inmoral aún es el ciudadano que se limita a asistir impasible a todo esto lanzando proclamas de pureza intelectual y moral a diestro y siniestro, pero sin mojarse jamás y lanzarse al ruedo. {enlace a esta historia}Without question, what Lincoln called "public sentiment" is and always has been a key battleground; and insofar as agitators such as the abolitionists affect that sentiment, they have a crucial role to play in democratic politics (as Lincoln also recognized). But it is one thing to acknowledge the effects of outsiders and radicals and quite another to vaunt their supposed purity in order to denigrate mainstream politics and politicians. The implication of this anti-political or meta-political narrative is that the outsiders are the truly admirable figures, whereas presidents are merely the outsiders' lesser, reluctant instryments. Anyone who points out the obvious fact that, without a politically supple, energetic, and devoted president, change willl never come, runs the risk of being branded an elitist or worse. (Hillary Clinton discovered as much during last year's presidential primaries, when she spoke admiringly about how Johnson pushed through the Civil Rights Act of 1964.) Lincoln may be the only one of these presidents who, having seen the light, went on to earn a kind of secular sainthood; but his redemption from grubby politics and self-interested prudence had to prcede his martyrdom and canonization. That redemption came as a result of the dramatic resistance of the lowly slaves, and of the words and the actions of uncompromising abolitionists.

The "bottom up" populism of this line of argument got its start in the ideal of participatory democracy forty years ago, but its incomprehension and belittlement of politics and politicians originated much earlier. Historians, like most intellectuals, have long felt uncomfortable with scheming, self-aggrandizing political professionals, preferring idealists whom they imagine were umblemished by expedience and compromise. One of the exception among the historians, Richard N. Current, wrote with a touch of embarrassment in 1958 that, for Americans, "politics generally means 'dirty' politics, whether the adjective is used or not."

The hostility of some Americans toward partisan competition and political government is as old as the republic, but it gained special force among writers and publicists linked to the patrician, politically moderate, good-government Mugwumps of the late nineteenth century. Today's historians who uphold the radical legacies of the 1960s consider themselves anything but patrician and moderate —their sympathies lie, of course, with the poor and excluded, not with the virtuous, educated, genteel classes whom the Mugwumps championed. But the recent contempt for conventional party politicians shows that Mugwumpery has evolved, paradoxically, into a set of propositions and assumptions congenial to the contemporary American academic Left.

Like the Mugwumps, many present-day American historians assume that political calculation, opportunism, careerism, and duplicity negate idealism and political integriyy. Like the Mugwumps, they charge that the similarities between the corrupt major political parties overwhelm their differences. Like the Mugwumps, they equate purposefulness with political purity. Consequently, their writings slight how all great American leaders, including many of the outsiders they idealize, hav relied on calculation, opportunism, and all the other democratic political arts in order to advance their loftiest and most controversial goals. And they slight how the achievement of America's greatest advances, including the abolition of slavery, would have been impossible without the strenuous efforts of the calculators and the opportunnists in the leadership of American politics.

[Sat Aug 8 17:34:06 CEST 2009]

Babelia publica hoy una breve reseña de Homenaje a Cataluña, de George Orwell, escrita por Guillermo Altares, en la que se destaca la honestidad intelectual del autor británico:

Aún no he leído Homenaje a Cataluña, aunque sí que he leído varias veces —tanto en español como en inglés— Rebelión en la granja y 1984, y no me cabe duda alguna de que lo que más llama la atención de Orwell es precisamente su honestidad intelectual. Se han publicado rumores en las últimas décadas sobre la posibilidad de que fuera en realidad un infiltrado de los servicios de inteligencia británicos en los ambientes izquierdistas de la época. Es posible, ¿por qué no? Aunque también se han publicado muchos otros comentarios que ofrecen interpretaciones bien distintas de su biografía. En cualquier caso, nada de ello tiene porqué afectar a lo que comenta Altares en su reseña de hoy. Se mire como se mire, Orwell hizo frente siempre a su labor como periodista y escritor con una honestidad intelectual que ya quisieran para sí muchos representantes de la intelligentsia comprometida. Y fue precisamente esta honestidad la que le ayudó a no caer en el mismo error que tan nefastamente mancilló el nombre de tantos compañeros de viaje del comunismo durante aquellos años. Porque, seamos sinceros, ¿cuántos renombrados comunistas de antaño se han atrevido a reconocer públicamente los errores cometidos al apoyar durante tanto tiempo a los sangrientos regímenes dictatoriales que escondieron sus crímenes tras el atractivo velo de la utopía comunista? No muchos, ciertamente. {enlace a esta historia}Orwell viaja en 1936 a España para sumarse a la lucha contra el fascismo y descubre la Barcelona revolucionaria del principio de la guerra. Alistado en la milicia trotskista del POUM, lucha en el frente de Aragón hasta que el partido comunista, dominado por Stalin, decide acabar con ellos y lanzar una guerra dentro de la guerra. Orwell se salva por los pelos y logra escapar a Inglaterra. Y, sin embargo, al final de Homenaje a Cataluña, le dice al lector: "Tenga cuidado con mi partidismo, con mis detalles erróneos y con la inevitable distorsión que nace del hecho de haber presenciado los acontecimientos sólo desde un lado". ¿Qué autor es capaz de decir al lector: ten cuidado, porque soy parcial? Eso es lo que le convierte en el más fiable, porque la claridad lingüística de Orwell refleja sobre todo una claridad moral que nace de la duda.

[Thu Aug 6 16:07:18 CEST 2009]

Hace unos días, navegando por la Red, me encontré con un artículo de Adam Kirsch publicado en la revista digital Slate en el que su autor se esfuerza por descubrirnos la parte poética de la aventura científica y sus conexiones con el romanticismo. Pero lo que de verdad me llamó la atención fue la siguiente cita, que viene a echar por tierra la imagen que a menudo se tiene de Benjamin Franklin como una especie de padre benefactor y eternamente bienintencionado:

¡Ah, las maravillas del ingenio humano! {enlace a esta historia}Frankenstein was a parable for an age when every scientific advance seemed to mark a threat. Sometimes the threats were quite literal. No sooner had Jean-François Pilatre de Rozier made the first manned balloon flight in Paris in November 1783, than Benjamin Franklin, the American ambassador to France, was imagining the possibilities of balloon warfare: "Five thousand balloons capable of raising two men each" could carry a French army across the Channel to England, where "ten thousand Men descending from the Clouds might in many places do an infinite deal of mischief."

[Thu Aug 6 13:11:43 CEST 2009]

Hace ya un par de semanas que leí un artículo de Steven Pinker publicado en Greater Good Magazine en el que el afamado psicólogo no se lo piensa dos veces a la hora de afirmar que, pese a todos los pesares, hay menos violencia en nuestra época que en épocas pasadas. Ya sé que suena algo etraño, acostumbrados como estamos a la cantinela de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero el caso es que Pinker defiende su opinión con algunos argumentos de peso:

Y, sin embargo, el famoso sentido común nos dice que la cosa no ha hecho sino ir de mal en peor. Pensamos que cada vez hay más violencia y más asesinatos, más guerras y genocidios. ¿A qué puede deberse esto? El mismo Pinker nos adelanta algunas respuestas: tenemos acceso a mucha más información, la ilusión cognitiva producida por el hecho de que una muerte violenta llama más la atención que miles de muertes en la cama, y, finalmente, el hecho de que nuestro comportamiento siempre se encuentra un poco por debajo de nuestras aspiraciones. Y me parece que ésta última es quizá la clave de la cuestión. Lo cierto es que, aunque los niveles de violencia se hayan visto reducidos dramáticamente a lo largo de los últimos siglos, nuestra propia mentalidad y actitud hacia estos temas ha avanzado aún más si cabe. No hay más que pensar, por ejemplo, en el vigor que han adquirido los movimientos en favor del tratamiento ético de los animales y el movimiento contra las corridas de toros en particular. Hasta tal punto ha llegado nuestro afán civilizatorio que hemos comenzado a extender ciertas prerogativas éticas que antaño estaban limitadas al ámbito puramente humano a otros ámbitos, como el animal. No digo que se trate necesariamente de una tendencia preocupante, sino que lo saco a colación solamente como ejemplo de la tendencia a la que se refiere Pinker. El hecho es que la cosa no está tan mal como algunos la pintan. No está nunca de más que nos lo recuerden, pues demasiado a menudo se deja llevar uno por el pesimismo vital del que tanto gustan los medios de comunicación de masas. {enlace a esta historia}...now that social scientists have started to count bodies in different historical periods, they have discovered that the romantic theory gets it backward: Far from causing us to become more violent, something in the modernity and its cultural institutions has made us nobler. In fact, our ancestors were far more violent than we are today. Indeed, violence has been in decline over long stretches of history, and today we are probably living in the most peaceful moment of our species' time on earth.

(...)

Ancient texts reveal a stunning lack of regard for human life. In the Bible, the supposed source of all our moral values, the Hebrews are urged by God to slaughter every last resident of an invaded city. "Go and completely destroy those wicked people, the Amalekites," reads a typical passage in the book of Samuel. "Make war on them until you have wiped them out." The Bible also prescribes death by stoning as the penalty for a long list of nonviolent infractions, including idolatry, blasphemy, homosexuality, adultery, disrespecting one's parents, and picking up sticks on the Sabbath. The Hebrews, of course, were no more murderous than other tribes; one also finds frequent boasts of torture and genocide in the early histories of the Hindus, Christians, Musliams, and Chinese.

But from the Middle Ages to modern times, we can see a steady reduction in socially sanctioned forms of violence. Many conventional histories reveal that mutilation and torture were routine forms of punishment for infractions that today would result in a fine. In Europe before the Enlightenment, crimes like shoplifting or blocking the king's driveway with your oxcart might have resulted in your tongue being cut out, your hands being chopped off, and so on. Many of these punishments were administered publicly, and cruelty was a popular form of entertainment.

We also have very good statistics for the history of one-on-one murder, because for centuries many European municipalities have recorded causes of death. When the criminologist Manuel Eisner scoured the records of every village, city, county, and nation he could find, he discovered that homicide rates in Europe had declined from 100 killings per 100,000 people per year in the Middle Ages to less than one killing per 100,000 people in modern Europe.

And since 1945 in Europe and the Americas, we've seen steep declines in the number of deaths from interstate wars, ethnic riots, and military coups, even in South America. Worldwide, the number of battle deaths has fallen from 65,000 per conflict per year to less than 2,000 deaths in this decade. Since the end of the Cold War in the early 1990s, we have seen fewer civil wars, a 90 percent reductionin the number of deaths by genocide, and even a reveral in the 1960s-era uptick in vio9lent crime.

[Thu Aug 6 13:05:12 CEST 2009]

Tan bajo cae el ciego partidismo en nuestro sistema político que ahora la mayoría del PP en el parlamento autonómico valenciano quiere someter a Leire Pajín a una prueba antes de permitir su nombramiento como senadora territorial, algo que no se hace con ningún otro senador. Aunque, por otro lado, tan acostumbrados estamos a que sean los aparatos de los partidos los que decidan sobre estas cosas que nos llama la atención un proceso que, en realidad, debiera aplicarse a todos y cada uno de los candidatos. Sin embargo, nos parece de lo más normal que los aparatos de los partidos nombren a dedo a quien se sentará en tal o cual escaño sin ni tan siquiera haber aparecido en los medios de comunicación o expuesto sus ideas a los ciudadanos. Supongo que la cosa no sería tan grave si, cuando menos, se diera algún tipo de proceso de selección dentro de los partidos, pero es que estos brillan por su ausencia, claro. En su lugar, es siempre la dirección quien tiene la última palabra. {enlace a esta historia}

[Tue Aug 4 11:48:28 CEST 2009]

A nadie se le oculta que hasta actividades supuestamente tan neutrales como la ciencia o el arte también están imbuidas de nuestras creencias religiosas, filosóficas y políticas. Sin embargo, no siempre se hace fácil entender que en ocasiones algunos errores cometidos por cartógrafos del siglo XV puedan ser debidos precisamente a esto, a motivos políticos, más que a deficiencias de las técnicas y conocimientos de la época. Viene todo esto a cuento de una noticia publicada hoy en la edición sevillana del diario ABC en la que se nos habla de un mapa de Juan de la Cosa del siglo XV:

{enlace a esta historia}El mapa elaborado por Juan de la Cosa respondió a un encargo del primer ministro de los Reyes Católicos, Juan Rodríguez Fonseca. Así, el cartógrafo preparó un mapa en el Puerto de Santa María de La Rábida para acompañar el informe que Fonseca debía presentarle a los Reyes con la situación del nuevo mundo. En este mapa son famosas algunas trampas: "De la Cosa cogió todo el continente americano y lo subió 10 grados, que son 1.500 km, para que coincidiera Cuba en la misma latitud que las Canarias", aseguró Varela [Jesús Varela, director del curso Juan de la Cosa: la cartografía de los descubrimientos, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida].

[Mon Aug 3 14:44:40 CEST 2009]

Tan acostumbrados estamos en este dichoso país al griterío y la pataleta, al exabrupto partidista continuo, que llama la atención sobremanera cuando cualquier personaje público se esfuerza por hacer un comentario imparcial de la gestión de un político, no hablemos ya de reconocer que dicho político quizá pudiera haber tenido razón y fue uno quien estaba equivocado. Pues bien, esto es precisamente lo que sucedió como consecuencia de una entrevista digital con el periodista Iñaki Gabilondo que tuvo lugar a finales de junio y donde éste se atrevió a reconocer sin ambages que Aznar había estado en lo cierto en lo que respecta a la lucha anti-terrorista y él se había equivocado. A una pregunta sobre el pacto anti-terrorista entre el PSOE y el PP responde:

Amén a eso. Yo también me encuentro entre quienes siempre pensaron que la negociación podía solucionar el problema, pero lo cierto es que lo han intentado gobiernos de centro, izquierda y derecha, presididos por personalidades tan distintas como Adolfo Suárez, Felipe González y Jose María Aznar, y también en circunstancias políticas bien distintas. Sin embargo, el resultado ha sido el mismo en todos los casos: el fracaso más absoluto. ETA siempre ha querido imponer su voluntad por las armas, porque tienen las metralletas y las bombas para continuar haciendo la vida imposible a todo dios en el País Vasco y, sobre todo, porque los etarras piensan que son ellos (y nada más que ellos) quienes representar el auténtico sentir popular de los ciudadanos vascos, como corresponder a cualquier ideología totalitaria. Después de tantos años, parece claro que, como bien dice Gabilondo, Aznar tenía razón en este tema. Eso no quiere decir que siempre haya tenido la razón en todos los temas, ni tampoco que no se haya equivocado a menudo. Pero, en lo que respecta al terrorismo etarra, parece claro que Aznar estabe en lo cierto, guste o no guste. No olvidemos que fue él quien inició la política de aislamiento completo de la izquierda abertzale mientras se negara a condenar el terrorismo, estrategia que ha demostrado de sobras ser la más adecuada estos últimos años en los que quienes apoyan a ETA se han visto más y más acorralados, hasta el punto de que han nacido grupos como Aralar, dispuestos a postular un independentismo de izquierdas a través de las urnas en lugar de usando las pistolas y el cóctel molotov. Me parece que hay que alegrarse de ello.Tiene muchas capacidades este acuerdo, y hay que aprovecharlas. Algunos hemos hecho un largo viaje hasta llegar a esta opinión. Yo estuve muchos años convencido de que había que dialogar con ETA. Apoyé todos los intentos y aproximaciones que se hicieron desde Suárez hasta González, hasta Aznar, hasta Zapatero. Pero, como todos ellos, estoy escarmentado y sin posibilidad alguna de recuperación. Los que decían que con ETA sólo había Policía y Justicia tenían razón. Los equivocados éramos nosotros. Para que quede claro: Aznar tenía razón y yo no. La solución de ETA está, pues, en la Policía, en los jueces, y sobre todo, en que la izquierda abertzale se ponga de pie y le diga a ETA que abandone definitivamente las armas. Sólo después podremos hablar de detalles técnicos y entonces el Estado podrá ser incluso generoso.

Pero es más, hay que admirar a Gabilondo también por exponer claramente lo que pudieran considerarse aciertos del periodo de gobierno de Aznar:

Sencillamente, no creo que ni siquiera sus seguidores puedan negar la indudable soberbia que caracteriza al personaje. No son muchos los líderes políticos que se atreverían a ir por ahí afirmando sin pudor que tienen la receta mágica para salir de la crisis, por poner un ejemplo. Y, sin embargo, ello no quita para que se le reconozcan también los aciertos, aunque puedan considerarse parciales en algunos casos (¿y qué gobernante puede de verdad arrogarse aciertos absolutos que se le deban únicamente a él y nada más que a él?): el progresivo arrinconamiento del terrorismo etarra y la pérdida de influencia del mundo de la izquierda abertzale, una gestión económica bastante buena que contribuyó a sanear las cuentas públicas y nos permitió la entrada en la zona del euro, el sabido no sólo unificar al PP sino también conducirlo hacia el centro y, finalmente, el haber sabido tender puentes con el PVN y CiU. No vamos a entrar a hablar aquí de los errores que cometiera Aznar, que también me parece que fueron muchos.Yo no viví personalmente ningún momento duro con Aznar como presidente, yo discrepé rotundamente de su actitud, que me parecía soberbia para quienes no estaban de acuerdo con él, y me opuse de manera frontal y reconozco que durísima en el tema de la guerra. Reconozco que me sentí muy ofendido cuando Aznar consideraba cómplices de los terroristas a quienes le pusieran la menor pega a su política. Pero, personalmente, nunca sentí ninguna violencia respecto a él. Yo había reconocido sus virtudes: unificar un partido que estaba roto, afrontar con una nueva mirada la lucha contra ETA, gestionar con acierto la economía hasta Maastricht. Pero él obviaba a nuestro grupo, desconfiaba de todos y cada uno de sus trabajos y de todas y cada una de sus personas. Y daba la casualidad de que yo dirigía el programa más grande de la cadena más importante de España. Pero, personalmente, no tuvimos nunca ninguna tensión. Bien es verdad que tampoco nos veíamos nunca, o sea que...

Por último, merece la pena también escuchar atentamente lo que Gabilondo tiene que decir con respecto a Zapatero:

Ésa es precisamente la impresión que se tiene a pie de calle, la verdad. No hay sensación de que el Gobierno tenga realmente un plan para sacarnos de la crisis económica, sino que la sensación es que se está limitando a aplicar parches aquí y allá conforme aparecen los problemas, pero sin que de verdad haya una visión general a medio y largo plazo más allá de la retórica del tan traído y llevado cambio de modelo productivo, que todavía no se ha concretado en nada. A lo mejor sí que existe esa visión, pero desde luego no se ha transmitido a los ciudadanos. {enlace a esta historia}Zapatero se ha visto sorprendido por algo que no podía ni temer en sus peores pesadillas, se le ha desplomado el sueño de una forma brutal. Su gestión está siendo, por tanto, muy compuslvia, ractiva, de gobernante desbordado y asustado. Es muy divertodo que el mundo especulativo creara la crisis y que luego toda las responsabilidades las derivemos no a los especuladores, sino a los gobiernos. Pero, dicho esto, Zapatero está limitándose a poner parches sociales. La propuesta de una economía alternativa es de mucho valor, pero no veo que se esté acometiendo de forma convincente. Y una última cosa, yo no veo un gobierno, veo varios, de madureces, experiencias y cualificaciones diferentes. Y creo que, en última instancia, Zapatero está muy solo porque quiere.

[Mon Aug 3 14:01:19 CEST 2009]

El pasado 19 de julio falleció el filósofo polaco Leszek Kolakowski pero, entre una cosa y otra, no he tenido tiempo de escribir siquiera unas cuantas palabras aquí. El caso es que tengo una cierta debilidad por la figura de Kolakowski, sobre quien leí por primera vez en Culturas, el suplemento de Diario 16, allá por los años ochenta (o, lo que es lo mismo, durante mi adolescencia). A partir de ahí, he de reconocer que sentí cierta atracción por la figura de un resistente anti-nazi que se identificó en un primer momento con la lucha anti-fascista que llevaron a cabo los comunistas y, pocos años después del final de la guerra, se alzó igualmente frente al totalitarismo estalinista que imponían los soviéticos en su país. Sencillamente, me pareció de una coherencia intelectual digna de encomio. Creo que tendría no más de dieciséis años cuando leí su Si Dios no existe..., serio y profundo repaso a la teodicea occidental que no hizo sino confirmar mi agnosticismo (que no ateísmo, ni tampoco anticlericalismo, algo tan característico en la izquierda española). La lectura de Las principales corrientes del marxismo aún habría de aguardar unos cuantos años más, a una época en la que desde luego ya no sentía atracción alguna hacia un marxismo que había caído hecho trizas en 1989, pero del que me parecía (y me sigue pareciendo) que se pueden extraer algunas leccciones muy valiosas, tanto en negativo como en positivo. En fin, que siempre me ha parecido que Kolakowski era un buen modelo de intelectual coherente y honesto (en líneas generales, por supuesto, pues no me cabe duda alguna de que tarde o temprano surgirá alguien que quiera descubrir tal o cual punto débil en su personalidad, o incluso aclarar algún oscuro pasado de colaboración con la policía política polaca, cosa que desde luego tendrá bien poco efecto en mi opinión general sobre él). En fin, no se han dado, por desgracia, tantos intelectuales que se opusieran tanto al totalitarismo nazi-fascista como al de signo contrario, el comunista, y Kolakowski era uno de ellos. Hay que admirarle por ello, me parece. Se trata de un legado intelectual que debiéramos apreciar en su justa medida. Descanse en paz. {enlace a esta historia}

[Sun Aug 2 20:34:26 CEST 2009]

Si ayer leíamos en El País que Chávez se aprestaba a preparar una ley mordaza para castigar a la prensa crítica, hoy, por desgracia, nos encontramos con la noticia en el mismo diario de que el Gobierno venezolano ha cerrado 34 emisoras de radio críticas con su política. Las excusas nos las podemos imaginar porque son las de costumbre: se trata de meros voceros de la oligarquía rica del país, la que se opone a los planes socialistas de Chávez que benefician al pueblo. De hecho, las autoridades no se cortan a la hora de hablar del "latifundio mediático" al referirse a estos medios de comunicación. No dudo que quizá algunos de ellos —incluso puede que hasta la mayoría, es lo de menos— pertenezcan realmente a la oligarquía financiera del país. En cualquier caso, de lo que no me cabe duda alguna es de que se trata de un ejemplo más de la deriva autoritaria que ha ido tomando Chávez durante los últimos años. No, todavía no se ha convertido en un dictador, pero se está acercando a marchas forzadas. El ambiente de intolerancia y miedo a la represión ya está presente sin duda en la sociedad venezolana. Si acaso, lo único que aún no se han dado son las ejecuciones sumarias y las torturas generalizadas, porque el resto de prácticas típicas de los regímenes autoritarios ya han sido aplicadas por el socialismo chavista, que cada día se parece más al viejo socialismo del siglo XX que todos creíamos haber dejado atrás en 1989. En fin, habrá que ver cómo evoluciona Venezuela en los próximos años, pero de momento tiene todo muy mala pinta. {enlace a esta historia}