[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

[2008]

[2007]

[2006]

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Thu May 25 16:43:51 CDT 2006]

Que me perdonen sus admiradores, pero concederle la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Joan Manuel Serrat suena a chiste malo. Que conste, no es que Serrat no haya trabajado tanto como cualquier otro, pero es que cuando una condecoración como ésta se convierte en mero pretexto para premiar a tal o cual personaje famoso (y, por supuesto, convenientemente cercano al Gobierno de turno) no debe extrañarnos nada que los ciudadanos se lo tomen a chiste. Trabajadores habrá que seguramente hasta se merecen la condecoración mucho más que Serrat, pero nadie se acuerda de ellos porque nadie los conoce, sencillamente. De hecho, son tan desconocidos que ni el Ministro de Trabajo ganaría nada por fotografiarse junto a ellos en el momento de recoger la medalla, que al final parece que es de lo que se trata. {enlace a esta historia}

[Thu May 25 15:44:20 CDT 2006]

El PP continúa haciendo de las suyas. Hoy, Rajoy ha exigido que la Fiscalía actúe contra la comisión negociadora de Batasuna que fue anunciada ayer por Otegi. A uno le puede gustar más o menos tener que sentarse a hablar con los terroristas ahora, pero la verdad es que otro camino no queda si queremos resolver el conflicto de una vez por todas. Parece increíble que los populares se nieguen a aceptar lo que hasta Margaret Thatcher hubo de admitir a la chita callando en el Reino Unido: que tras varias décadas de terrorismo, no queda más remedio que sentarse a hablar con quienes, después de todo, tienen un cierto apoyo social incuestionable. Como digo, puede gustar o no, pero la realidad es así. ¿Qué se le va a hacer? Si la dirección del PP continúa oponiéndose a todo sin presentar propuestas en positivo, lo mismo se llevan la sorpresa de que en las próximas elecciones los ciudadanos les premian de nuevo con la oposición. ¡Oh, sorpresa! {enlace a esta historia}

[Thu May 25 10:16:45 CDT 2006]

Hace unos minutos escuché una crítica del clásico del cine de ciencia-ficción Soylent Green en RNE, y lo que más me llamó la atención no fue ningún elemento particular de la crítica como tal sino lo falso que me resultaba el tono de los actores como consecuencia del doblaje. Tras tantos años viviendo aquí en los EEUU, ya me he acostumbrado a ver las películas en versión original (cuidado, no sólo las estadounidenses, sino también cualquier otra), y no me cabe duda alguna de que proporcionan una experiencia mil veces mejor que las versiones dobladas que solemos ver en España. En su momento, cuando discutía sobre este mismo tema con algunos amigos míos en Irlanda, me parecía incluso algo pretencioso criticar el doblaje, como si el objetivo final de las críticas no fuera otro sino mostrar el dominio de una lengua extranjera frente a las masas ignorantes que aún necesitan del doblaje. Sin embargo, como vengo diciendo, con el paso de los años he venido a entender perfectamente a qué se referían mis amistades entonces. No se trata ya sólo de que las palabras que uno oye no estén siempre sincronizadas con los labios de los actores, lo cual ya es de por sí algo curioso, sino que por lo general el tono del doblaje suena algo falso, enlatado, y casi nunca suficientemente expresivo de los sentimientos que deberían adecuarse a las escenas que uno ve en pantalla. A lo mejor deberíamos cambiar nuestra política al respecto y comenzar a mostrar las películas en versión original con subtítulos. Claro que, por desgracia, eso también podría llevar a un cierto aislacionismo debido al rechazo natural de mucha gente a ver películas con subtítulos, como suele suceder en los EEUU. Por otro lado, en este aspecto España es la excepción, puesto que casi todos los países europeos subtitulan los largometrajes extranjeros en vez de doblarlos, lo cual también tiene el beneficio adicional de promover el dominio de lenguas extranjeras, que tampoco viene mal. {enlace a esta historia}

[Wed May 24 09:22:52 CDT 2006]

El País publica un artículo sobre Travesuras de la niña mala, la última novela de Mario Vargos Llosa, que incluye unas palabras del escritor peruano sobre las recientes elecciones presidenciales en su país y el apoyo que ha prestado a la candidatura de Alan García:

Apena lo suyo que la política se haya convertido en esto, en elegir la opción menos mala que se nos presenta. En cualquier caso, lo que me parece interesante de la reflexión de Vargas Llosa es la contraposición que hace entre política y arte. {enlace a esta historia}Cuando eliges leer un libro o contemplar una obra de arte, decides entre la excelencia. En política no ocurre eso. En Perú hay dos opciones. Una, García, que puede preservar la débil democracia, mientras que con Humala ésta corre peligro. Es sencillo, entre las dos opciones se trata de escoger la menos mala.

[Wed May 24 08:36:12 CDT 2006]

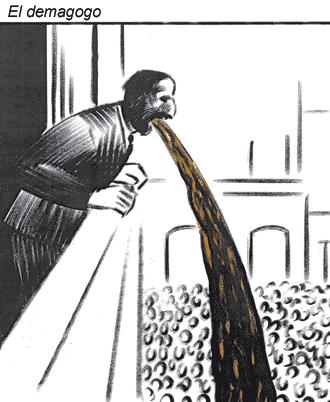

Hoy es Forges quien me ha hecho sonreír de buena mañana:

{enlace a esta historia}

[Tue May 23 10:32:06 CDT 2006]

El País publica hoy un artículo de Manuel Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía, sobre la reforma del Estatuto de autonomía que acaba de llegar al Congreso de los Diputados, y del que merece la pena entresacar algunos puntos que me parecen relevantes para el debate sobre la política territorial en nuestro país:

Ya expresé en su momento en estas mismas páginas mi desacuerdo con el uso del término "realidad nacional" en el proyecto de nuevo Estatuto, aunque, la verdad sea dicha, los argumentos de Chaves me parecen bien sólidos. En todo caso, como mencionaba, nunca está de más clarificar estos temas desde una posición sensata y moderada como las que suele tomar el Presidente de la Junta. Si bien no las tengo todas conmigo que aprobar la reforma sin el apoyo del principal grupo de la oposición sea correcto, no hay por ello que olvidar que el PP lleva ya un tiempo manteniendo posiciones bastante irresponsables desde que perdiera las últimas elecciones generales. Y es que uno no puede evitar la sensación de que el problema de los populares no es tal o cual artículo del nuevo proyecto de Estatuto, como el hecho de que se agarran a cualquier cosa con tal de intentar derribar al Gobierno socialista. La estrategia de acoso y derribo continúa imparable, por más que las encuestas vengan a confirmar, una y otra vez, que no está funcionando. {enlace a esta historia}... formulé la propuesta de reforma del Estatuto en el año 2001 para que fuera madurando en el conjunto de la sociedad. En esa época, nadie había oído hablar ni del malhadado plan Ibarretxe ni del Estatut. Lo hice porque consideré que las costuras del Estado autonómico comenzaban a dar muestras de fatiga. Los hechos me han dado la razón. De lo contrario, ¿por qué la Comunidad Valenciana ha reformado su norma básica? Y Canarias, ¿por qué se lo plantea? ¿Y Baleares? ¿Y Aragón? ¿Todos para servir de coartada al señor Carod Rovira como sostienen los campeones de la sutilidad?

La gran falacia que suelen emplear algunos, por cierto los mismos que no parecen tener otro tema de conversación, es que las reformas estatutarias en modo alguno están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Es evidente: tampoco los españoles se levantan cada mañana pensando en los Presupuestos Generales del Estado o en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y no por eso vamos a restarle importancia en el devenir de España.

(...)

Ya sé que algunos no dejan de ver al Estado de las autonomías como un Estado-problema. Pero somos más los que creemos que el reconocimiento de la pluralidad de España está en la base misma de ese fenomenal éxito colectivo que ha supuesto la España democrática. El Estado de las autonomías no es un mal menor que sólo tiene sentido en la medida que contribuya a solucionar el encaje en España de Cataluña y País Vasco. Ésa es una visión claramente superada por la historia: el 28-F de 1980, Andalucía, contra viento y marea, se ganó el acceso a la autonomía plena a través del artículo 151 de la Constitución. Los argumentso contra aquella apuesta reproducen milimétricamente los que ahora se esgrimen contra la reforma estatutaria andaluza, algo que debería dar que pensar a algunos. Andalucía, entonces como ahora, no pidió para sí lo que negara a los demás. Por otras vías, Canarias y Valencia ampliaron su autogobierno hasta equipararse a las comunidades más avanzadas y luego el proceso de descentralización ha continuado hasta alcanzas un razonable grado de homogeneidad entre todos los territorios. Todos deberíamos tener en cuenta que a España, y desde luego a Andalucía, le ha sentado muy bien la autonomía. ego a Andalucía, le ha sentado muy bien la autonomía. Bien puede decirse que los andaluces asocian la autonomía a la superación de lastres seculares que parecían perseguir a esta tierra como un designio histórico. (...) ¿Es que acaso España no es hoy un país más eficaz, más eficiente, más próspero y con servicios públicos infinitamente mejores que hace 30 años? ¿Es que las universidades, los colegios, los hospitales funcionan peor porque los gestionen las comunidades autónomas? ¿Se rompió España porque los principales servicios públicos estén en manos de las autonomías? ¿De verdad puede sostenerse con rigor que España va a romperse porque Andalucía gestione, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir?

Está causando también mucho ruido interesado la inclusión, en el preámbulo, del término "realidad nacional". Y todo ello aunque no tenga más objetivo que reforzar la definición de "nacionalidad" que Andalucía ya incluyó en su Estatuto en 1981 (han leído bien:hace 26 años). ¿Por qué ser "nacionalidad", que es un término que en el lenguaje coloquial todos emparejamos con el calificativo "española" que figura en nuestros pasaportes, pasa desapercibido y aludir a que "la Constitución reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad de España" (ésta es la propuesta del PSOE, rechazada por el PP) supone un escándalo y anuncia nada menos que la liquidación de España? ¿No estará tratando alguien de emboscar burdamente su rechazo a toda reforma, a todo avance, a toda modernización del Estado?

[Mon May 22 13:29:19 CDT 2006]

Leyendo una reseña de José Luis Pardo sobre varios libros recién publicados en España que versan sobre el tema del movimiento situacionista me encuentro con una cita del editor del libro de Frédéric Schiffer, Contra Debord, en la que define la época como:

Desde luego, cinismo no le falta, pero no nos queda más remedio que reconocer que se han construido demasiados mitos en torno al sesentaiochismo. Sus aportaciones fueron, sin lugar a dudas, bastante amplias, pero ello no quita para que, teniendo en cuenta las aspiraciones utópicas de aquellos jóvenes, nos quede la sensación última de que todo se quedó an agua de borrajas. {enlace a esta historia}... esa pesadilla sesentayochesca que permitió a los pequeños burgueses de Francia tutear a sus profesores, hacer el amor antes del matrimonio y votar al tunante de Mitterrand".

[Mon May 22 13:11:04 CDT 2006]

Acabo de leer la reseña del último libro publicado por Jorge Reichmann, Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención, en Babelia, y me llama la atención la siguiente cita de su autor, Antonio Calvo Roy, que viene a subrayar la contradicción innata en todo ambientalismo:

Lo cual me recuerda un par de conceptos que siempre ha tenido bien presentes con respecto a este tema: primero, el exceso de contaminación no acabará nunca por destruir la Tierra, sino tan sólo con poner fin a la Humanidad, lo que es bien distinto; segundo, hasta que no le vemos las orejas al lobo, los humanos somos incapaces de reaccionar a ningún problema, sobre todo si su resolución acarrea sacrificios de cualquier tipo. Todavía he de encontrar las razones que me hagan cambiar de opinión respecto a estos dos puntos. {enlace a esta historia}Esta especie de vuelta a la naturaleza, a lo natural, este mirar alrededor para tratar de conseguir "una reinserción de la sociosfera y la tecnosfera dentro de la biosfera", propuesto por el autor, choca si no con la esencia del ser humano, que siempre ha tratado e imponerse al medio, al menos con su comportamiento más habitual. Que nuestra especie es una depredadora terrorífica cuya potencia destructora depende únicamente del tipo de tecnología de que dispone en cada momento en la historia es un hecho incontrovertible. Si el ritmo al que hoy desaparecen las especies por nuestra causa es más alto que nunca es porque somos capaces de destruir más rápido que nuestros antepasados, no porque seamos peores.

[Mon May 22 10:08:44 CDT 2006]

El País publicó ayer un delicioso artículo de Mario Vargas Llosa en el que nos cuenta el amor por la cultura de una pareja de conocidos, Danielle y Michel Wajs-Waks. Al parecer, el escritor peruano hubo de alojarse en casa de la pareja belga durante una reciente visita a la Universidad Libre de Bruselas, lo que le sirvió para comprobar, en sus propias palabras, "la manera en que la cultura en general, y la filosofía en particular, pueden enriquecer y embellecer la vida de las gentes comunes y corrientes". Los Wajs-Waks no se dedican profesionalmente a la literatura o el mundo de la cultura pero, por lo que cuenta Vargas Llosa, guardan un respeto profundo por todo lo que tenga que ver con la filosofía y la cultura en general, viniendo así a desmentir el lugar común de que hoy en día nadie tiene el tiempo para dedicarse a la lectura o investigar nada por su cuenta.

Se trata, en definitiva, de una pareja casi decimonónica, de las que ya no quedan. El humanismo de antaño, el amor auténtico por la cultura como algo que tiene mucho que aportar a la Humanidad por razones que van más allá de lo meramente práctico, del beneficio puramente material, ha ido desapareciendo poco a poco durante las últimas décadas, siendo reemplazado con el puro conocimiento práctico o técnico, cuando no con el mero entretenimiento . Y, sin embargo, lo que nos hace verdaderamente humanos es precisamente la cultura, es decir, aquéllo a lo que hemos estado dando la espalda en nombre de consideraciones puramente pecuniarias. {enlace a esta historia}Todo lo que rodea a esta pareja parece impregnado de reminiscencias filosóficas, literarias o artísticas, empezando por la casa en la que viven, una construcción insólita en un barrio residencial bruselense de edificios decinomonónicos o de principios del siglo veinte, inspirada en la vivienda que Ludwig Wittgenstein diseñó para su hermana en Viena. La amplia, luminosa residencia, de techos altos y cuartos rectangulares, rodeada por un jardín lleno de patos, tiene esculturas y pinturas modernas, y, por doquier, libros y revistas entre los que prevalecen los dedicados a la filosofía: la clásica y la moderna, la francesa, la alemana, la griega, la inglesa, y una gran variedad de diccionarios y manuales especializados sobre sistemas, teorías o filósofos. Revisé algunos de ellos y encontré que estaban anotados, con profusión de comentarios al margen, siempre con lápiz. La filosofía es la pasión de Michel Wajs, que nunca tomó un curso de filosofía en su vida, pues su formación universitaria fue la economía. Tampoco ha dictado jamás una clase, aunque sí asistido a conferencias y seminarios, siempre como oyente y, estoy seguro, tratando de pasar desapercibido. Nadie que lo oye hablar, con esa voz suavecita y algo tímida, relacionando constantemente la circunstancia del momento con ciertas afirmaciones, críticas o tesis venidas de algún filósofo o ensayista y apoyándose en éstas para explicar o entender mejor aquello de que se habla, se imaginaría que la vida de Michel Wajs ha transcurrido muy lejos de las aulas, las academias y las universidades.

Porque Michel Wajs es un hombre de negocios y, a juzgar por las apariencias, muy exitoso. Heredó una pequeña empresa de su padre, dedicada a diseñar y producit útiles de escritorio, y ahora que raspa los sesenta años, aquella firma ha crecido y se ha multiplicado gracias a su empeño y visión añadiendo a su catálogo una gran varieda de productos, desde objetos de viaje y de decoración hasta mobiliario, y sus clientes se extienden por todo el mundo, sobre todo en Asia, lo que lo lleva a tomar aviones con frecuencia. ¿Cómo se las arregla para leer lo mucho que ha leído y lee? Su caso prueba la gran mentira que dicen aquellos que se lamentan de no tener tiempo para leer todos los libros que quisieran, por las obligaciones que les abruman. Michel y Danielle —ella es médico y trabaja en un hospital haciendo investigación en bioquímica y diagnóstico— dedican muchas horas al día a quehaceres que los tienen alejados de su hermosa biblioteca y, sin embargo, han leído y leen con avidez y mucho, muchísimo, porque desde muy jóvenes descubrieron que los buenos libros son, además del mejor entretenimiento, una fuente incomparable de placer, un alimento gracias al cual la vida cotidiana, aun en sus manifestaciones más pedestres y rutinarias, puede ser mejor y vivida con más entereza y lucidez.

[Fri May 19 08:01:46 CDT 2006]

La viñeta de El Roto publicada ayer por El País me hizo sonreír una vez más:

{enlace a esta historia}

[Thu May 18 14:28:43 CDT 2006]

Hay ocasiones en las que uno ya no sabe si llamar al debate político en nuestro país eso, "debate político", o mera "pelea de corrala". Esta mañana leímos en los periódicos que el PP planea denunciar por la vía civil y penal la campaña del PSC a favor del nuevo Estatuto en el referéndum que se avecina (por cierto, que Dios nos coja confesados, porque el "debate político" durante las semanas previas al referéndum seguramente dará gusto también). Entiendo que a Ángel Acebes no le guste el lema del PSC advirtiendo a los catalanes que "el PP utilizará tu no contra Cataluña", y probablemente habría mejor forma de expresar la misma idea sin atacar directamente a los populares. No obstante, a nadie que siga las noticias podrá ocultársele que la intención de los socialistas catalanes no es otra sino advertir a los simpatizantes de ERC, quienes también parecen dispuestos a votar negativamente en el referéndum, que se arriesgan a que el PP haga uso del rechazo del nuevo Estatuto para paralizar todo el proceso, de tal forma que los independentistas acaben perdiéndolo todo. Claro que, en vista de esto, también uno puede preguntarse hasta qué punto nadie en sus cabales puede llegar a confiar en que los de Esquerra sopesen su voto con cuidado y hagan complicados cálculos sobre las posibles consecuencias de un rechazo del Estatuto aprobado por las Cortes, pues se trata, después de todo, de un grupo de dogmáticos dispuestos a perder cualquier ventaja con tal de mantener su pureza política, pero ésa es otra historia completamente diferente. Lo que me pregunto aquí, leídas las declaraciones de Acebes en las que amenaza con la interposición de denuncias a troche y moche, es hasta qué punto el PP no puede estar judicializando nuestra vida política una vez más, como ya hicieran a principios de los noventa. Ya que la estrategia pareció funcionar entonces, a lo mejor se han decidido ahora a volver por los mismos derroteros para ver si pueden ganar las próximas elecciones. En todo caso, el que Acebes califique la campaña del PSC de "asquerosa" no hace sino demostrar bien a las claras la escasa enjundia de nuestra clase política. Al menos Alfonso Guerra hacía gala de cierto ingenio y gracia andaluza. Lo de este señor, en cambio, no pasa de retórica de verdulera. {enlace a esta historia}

[Wed May 17 07:36:54 CDT 2006]

Todos hemos oído la afirmación aquella de que la Historia siempre la escriben los vencedores y, por supuesto, es a partir de ahí que se construyen los mitos nacionales. Si en España nos preocupan los nacionalismos periféricos (principalmente, el catalán y el vasco), por aquí por los EEUU también hay veces que se nota un claro exceso de sentimientos patrióticos, si bien en este caso no existen los nacionalismos disgregadores de que tanto se habla en nuestro país. Por acá, aparte del mito de los Padres Fundadores (convertidos en auténticos santos laicos de la religión patriótica estadounidense), también tienen otros cuantos mitos históricos de los que echar mano: la idea del individuo como self-made man, el rudo Oeste, la Guerra Civil liberadora de esclavos y, por supuesto, la Guerra de la Independencia que vino a librarles de la tiranía británica. Eso sí, como suele suceder con estos temas, los libros de Historia oficial nunca cuentan toda la verdad. No es que mientan, sino más bien que exageran unas cuantas cosas y se callan muchas otras. Pues bien, leo en la revista Time que Simon Schama acaba de publicar Rough Crossings: Britain, the Slaves, and the American Revolution, donde nos cuenta la historia de los miles de esclavos que combatieron del lado de los británicos durante la Guerra de la Independencia de los EEUU. La verdad sea dicha, la esclavitud había sido creada y fomentada bajo el gobierno colonial británico, pero al menos ahora se les prometía la libertad, en tanto que los independentistas no prometían, evidentemente, sino más de lo mismo. Se trata de uno de esos casos, de los muchos que hay en la Historia, en el que no todos se beneficiaron de un acontecimiento que suele presentarse como buen ejemplo de progreso social y político. Y es que la realidad es siempre mucho más compleja que los mitos históricos que intentan vendernos. {enlace a esta historia}

[Tue May 16 08:25:25 CDT 2006]

En el transcurso de unas reflexiones sobre la escritora estadounidense Willa Carther, Alejandro Gándara publica hoy unas bellas palabras sobre la importancia del pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas:

{enlace a esta historia}Vivir en tiempo presente es una cosa que se hace mucho, pero que se siente poco. Nos manejamos más hábil y satisfactoriamente con el pasado y con el futuro. Es normal. El pasado nos cuenta: es ese tiempo paradójico que nos construyó, pero en el que no estamos, o sea, un relato. El futuro es lo que somos, quiero decir que lo que deseamos ser (porvenir) es la identidad que nos damos ahora (Heidegger). Tan difícil es convivir con el presente que sólo puede hacerse bajo forma de mandato, carpe diem. Porque se escurre entre los dedos, porque nadie se siente ser en los días diarios, en los minutos del minutero y en las horas de la esfera del reloj.

[Mon May 15 11:37:05 CDT 2006]

Leyendo una de las entradas en la bitácora de Alejandro Gándara, dedicada en este caso a unas cuantas ideas para fomentar la lectura, me encuentro con una cita de sacada de Tras las líneas, un libro de Daniel Cassany sobre las claves de la lectura contemporánea:

La idea me parece, sin duda, sugerente. Lo mismo se puede aplicar también en otros contextos, como conferencias y clases. {enlace a esta historia}Para ponerte en esta situación de duda permanente, me he inventado un ingenio. Es sencillo: mentiré tres veces. He dejado escapar premeditadamente tres falsedades. Son tres puntos concretos y flagrantes. Están repartidos a lo largo del libro. Tu trabajo consiste en encontrarlos. Así deberás mantener una actitud crítica durante toda la lectura. ¿Que cómo sabrás al final cuáles son las falsedades? En mi web. Allí colgaré un documento con la solución. ¿Que te dé la dirección de mi web? Tendrás que arreglártelas solo. En el capítulo 12 hay algunos consejos. Es fácil. ¿Que cuál es el premio? No hay. O sí: haber jugado a creerse menos ciegamente lo que dice un libro serio...

[Sun May 14 09:23:44 CDT 2006]

{enlace a esta historia}

[Sat May 13 11:27:29 CDT 2006]

Seamos honestos, lanzar comentarios sarcásticos sobre la llamada literatura fácil o literatura comercial, la que tiene su punto de mira permanente en las listas de ventas, ha sido siempre uno de los pasatiempos favoritos de nuestras élites intelectuales. Pocas cosas hay que ayuden a uno a darse un cierta pátina de intelectualismo como mofarse de los best sellers. Ahora bien, como suele suceder con tantas cosas en esta vida nuestra tan compleja, casi todo fenómeno social puede verse desde varios puntos de vista que no han de ser necesariamente consistentes entre sí. De esta forma, y aunque haya estado tan de moda hacer chistes sobre El Código de Da Vinci, de Dan Brown, lo cierto es que ha contribuido en buena medida a relanzar un interés por los orígenes del cristianismo que está sirviendo para clarificar muchos elementos de las comunidades cristianas primitvas que habían sido completamente ignorados previamente. Hoy, por ejemplo, leo en Babelia una crítica de María Magdala. Jesús y la primera apóstol, de Karen King, traducción y estudio del papiro descubierto por el egiptólogo alemán Carl Reinhardt en 1896, y que recoge el diálogo de Jesucristo con los discípulos después de la resurrección, donde se habla del fin del mundo, la naturaleza del pacado y la salvación, entre otras cosas. Pero lo que más llama la atención es el relato de María Magdalena, quien presenta al resto de los discípulos el contenido de las enseñanzas que supuestamente recibió del Salvador en forma de aparición después de su muerte, y que la enfrenta al rechazo de algunos de sus hermanos:

Como venía diciendo, debemos a Dan Brown la atención que se ha prestado últimamente a historias como ésta, y que han venido a clarificar en buena parte la artificiosidad y arbitrariedad en que se cimentó la historia oficial del cristianismo. {enlace a esta historia}Ante el relato de María los discípulos reaccionan de distinta forma. Pedro y Andrés niegan que haya sido interlocutora de Jesús y la acusan de mentir. Leví, en cambio, la defiende y reprocha a Pedro el trato tan displicente que ha dado a María: "Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Es un hecho que no puede dudarse que el Salvador la conocía profundamente. Por eso la amó más que a nosotros. Lo que debería darnos vergüenza". La actitud displicente de Pedro hacia María viene a coincidir con el intento de Pablo de acallar a las mujeres en la asamblea cristiana.

[Sat May 13 10:46:25 CDT 2006]

El País publica que José Saramago hizo ayer una firme defensa del poder de la palabra frente al de la imagen durante el transcurso de una rueda de prensa en Sevilla. Algunas de sus reflexiones merecen la pena transcribirse aquí:

Se trata de uno de esos casos en los que el sentido común (el famoso "una imagen vale más que mil palabras") no es tan acertado como nos quieren hacer pensar. La imagen tiene su lugar, por supuesto, pero ayuda bien poco al entendimiento, el diálogo o la reflexión sobre los hechos. Más bien al contrario, la imagen sirve para emocionar, para llegar directamente al corazón, a las entrañas, para transmitir los sentimientos de forma directa. Todo ello tiene su importancia, qué duda cabe, pero uno no tiene más remedio que preocuparse por una sociedad construida en torno al poder de la imagen, de la impresión directa, del llamamiento permanente a los instintos más bajos, pues no hace sino erosionar las bases mismas de nuestra democracia, basada como está en la palabra, el diálogo y el entendimiento.La imagen te enseña la situación. La palabra tiene que describirla, comprenderla y comunicarla. Y ésa es la gran magia de la palabra. Ninguna palabra es en sí poética. Lo que la hace poética es la palabra que está al lado. (...) La imágenes que surgen en la televisión necesitarían muchas palabras para ser entendidas porque se puede manipular mucho más la imagen que la palabra.

Más discutibles me parecen las afirmaciones de Saramago sobre las nuevas tecnologías como medio de comunicación. A mí también me cuesta leer textos (al menos los más enjundiosos) en una pantalla de ordenador, y continúo devorando libros y revistas, pero ello no quita para que deje de reconocer el valor de la red como medio de comunicación abierto a casi todos. La informática, con todas sus limitaciones, tiene, me parece, más en común con el mundo de la palabra escrita que con el mundo de la imagen. {enlace a esta historia}

[Fri May 12 09:54:51 CDT 2006]

Mientras leía la reseña publicada en El Cultural sobre un par de libros de Aleix Vidal-Quadras y Arcadi Espada acerca de la Constitución y el problema de los nacionalismos periféricos, me encuentro con una reflexión que merece la pena considerar:

La afirmación solamente me parece parcialmente cierta, en el sentido de que mientras que PSOE y PCE tuvieron que ceder bastante en aras del compromiso (y no sólo respecto a la forma de gobierno, sino también en lo que hace a la separación de Iglesia y Estado o a un papel más intervencionista del Estado en la economía que ambas formaciones defendían a capa y espada por entonces por más que los tiempos hayan cambiado y nos cueste trabajo creerlo), el centro-derecha, representado en su momento por la UCD, no tuvo que renunciar a tanto. De hecho, la Constitución de 1978 es un buen ejemplo de documento liberal progresista, que no socialista ni comunista. Eso sí, la Alianza Popular de Manuel Fraga tuvo que aceptar lo que parecían ser cambios radicales desde un punto de vista neofranquista como el que ellos representaban, pero tampoco es para exagerar tanto. Donde sí que me parece que tiene razón Vidal-Quadras es en el hecho de que con el tiempo, PSOE, PCE, UCD y AP-PP todos aceptaron el documento constitucional de 1978 de buena gana, a pesar de los pesares, y aunque a todos ellos les hubiera gustado retocar este o aquél otro apartado. Los nacionalistas, en cambio, jamás parecieron aceptar el documento del todo, sobre todo los nacionalistas vascos. Y es ahí, precisamente, donde quizás debiéramos distinguir entre nacionalistas catalanes y vascos. Sencillamente, no creo justo equiparar la actitud mantenida por CiU y PNV durante estos treinta años de democracia. Mientras que CiU ha hecho siempre un esfuerzo de colaboración con el Gobierno central e incluso ha llegado a acuerdos tanto con el PP como con el PSOE para garantizar la gobernabilidad, no podemos decir lo mismo de la estrategia del PNV, por no entrar a considerar sus posiciones de calculada ambigüedad sobre la izquierda abertzale. Las cosas como son. {enlace a esta historia}Mientras las demás organizaciones tuvieron que rebajar para siempre sus pretensiones históricas en cuanto a la forma de gobierno, las relaciones con la Iglesia, el papel del Ejército, la resolución de los problemas sociales, Vidal-Quadras insiste en que los nacionalistas nunca han renunciado a su programa máximo, la secesión, con lo que han ido minando los cimientos del entendimiento constitucional con la pretensión de construir realidades nacionales uniformes en sus territorios.

[Thu May 11 08:33:00 CDT 2006]

Hace ya varios días leí en El País que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, había ordenado la paralización de la reforma del Paseo del Prado para dar más tiempo a recibir nuevas alegaciones de los ciudadanos. La medida fue, en realidad, consecuencia directa de las protestas de Carmen Cervera y el Museo Thyssen-Bornemisza junto a algunos grupos ecologistas por la tala de algunos árboles centenarios como parte del proceso de reforma. Sin embargo, lo que llama la atención en este caso es el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid había procedido con un estricto respeto a la legalidad y a la esencia misma del proceso democrático, pues el plan de reforma, aprobado en junio, ya había sido abierto a las alegaciones del público durante tres meses. El propio director gerente del Patronato del Museo Thyssen-Bornemisza reconoce que en su momento no presentaron alegación alguna "en aras de la paz", a pesar de que estaban en desacuerdo con elementos importantes del proyecto. Uno se pregunta, obviamente, si merece la pena callarse "en aras de la paz" cuando las autoridades están pidiendo, precisamente, que uno exprese sus opiniones. Es algo así como no acudir a votar a las elecciones "en aras de la paz" porque uno piensa que su voto no puede gustar al resto de los ciudadanos. Sencillamente, no tiene sentido alguno, y preocupa aún más que dichas palabras salgan de boca de todo un señor director gerente de una institución de gran importancia en la ciudad de Madrid. La verdad es que no estoy seguro de a qué podemos achacar este tipo de comportamiento. ¿Puede deberse a lo que tantos califican como inmadurez democrática de la sociedad española tras tantos años de dictadura? El argumento se oye a menudo, es cierto, pero ya hace tres décadas que dejamos atrás el autoritarismo franquista, y ya va siendo hora de que miremos al futuro en lugar del pasado. A mi me parece, más bien, que el franquismo no es, en este sentido, sino una maravillosa excusa que podemos sacar a colación de cuando en cuando para justificar cualquier tipo de fechoría e irresponsabilidad.

En todo caso, el anuncio por parte de Ruiz-Gallardón de la apertura de un período extraordinario de alegaciones que se extenderá por seis meses le honra. Son pocos los políticos capaces de reconocer un error y corregir sus acciones sobre la marcha. Esta medida no hace sino aumentar mi respeto por la figura de un político que ha mostrado ya de sobras su pragmatismo, su moderación y su capacidad de diálogo, al contrario que Aznar, Acebes, y tanto otro iluminado que pulula por entre las filas del PP estos días. {enlace a esta historia}

[Fri May 5 14:44:23 CDT 2006]

El País publica hoy una entrevista con Martin Feldstein, ex-asesor económico de la Casa Blanca en la época de Ronald Reagan, y actual Presidente del National Bureau of Economic Research (NBER), quien viene a lanzar unos cuantos avisos para navegantes sobre el estado de la economía norteamericana que haríamos bien en tomar en consideración si no queremos encontrarnos con alguna ingrata sorpresa en tan sólo unos años:

Cualquiera que viva en los EEUU estará al tanto de la falta de disposición de la amplia mayoría de ciudadanos a afrontar (de hecho, reconocer siquiera) la realidad de estos problemas que menciona Feldstein aquí. En estos momentos, el patriotismo exagerado desatado a raíz de los atentados del 11 de septiembre se ha apoderado de la sociedad norteamericana, y cualquier comentario mínimamente crítico, cualquier advertencia de que las bases mismas de la economía y el sistema político estadounidenses puedan estar viciadas, se encuentra de bruces con acusaciones de anti-americanismo y pesimismo derrotista. Sin embargo, como afirma Feldstein, cuesta trabajo creer que la economía estadounidense pueda seguir por el mismo camino durante mucho tiempo más. La sobredependencia de los recursos naturales extranjeros (sobre todo el petróleo, por supuesto, el cual limita en buena parte la maniobrabilidad de cualquier mandatario americano en el momento de diseñar una política exterior realista), así como la adicción a las extremadas cantidades de capital extranjero invertidas en bonos y fondos de inversión a tipo fijo sin las cuales la economía se hundiría, no pueden llevarnos sino a la conclusión de que el dólar ha de devaluarse tarde o temprano. Los desequilibrios internacionales que este problema pueden acarrear son inimaginables, y lo peor de todo es que el país que se encuentra en el ojo del huracán tiene el poderí militar que tiene. {enlace a esta historia}Nuestros enormes desequilibrios se deben a que la tasa de ahorro en las familias es bajísima. En los años ochenta, el déficit fiscal creciente, del orden del 6% del producto interior bruto, alimentaba el déficit exterior, del 4%. Lo inusual es que además de un déficit fiscal, del orden del 3% actual, que no es tan malo, la economía registre en paralelo un déficit exterior del 7%, con un aumento dramático respecto a hace un año, y un ahorro negativo de las familias. Sólo podemos funcionar si el resto del mundo está dispuesto a seguir enviando 2.000 millones de dólares cada día a EEUU. Y el dinero que viene es básicamente de Gobiernos extranjeros aún cuando sea canalizado por operadores privados. Y tengo que confesar que la procedencia del dinero es lo que me pone nervioso. No son inversores privados que se estudian los riesgos y la rentabilidad y deciden meter su dinero aquí. Hace años el dinero iba al mercado de acciones, ahora va a bonos y fondos de inversión a tipos fijos. Y pueden decir "hasta aquí hemos llegado".

(...)

La tasa de ahorro va a subir a partir de ahora. La refinanciación de las hipotecas, primero, y el encarecimiento del coste del dinero, ahora, indican que el margen para endeudarse más y mantener el ahorro en territorio negativo desaparece. Y una tasa de ahorro que aumenta es la condición necesaria para reducir el déficit exterior. Ahora bien, si nuestra tasa de ahorro aumenta y el dólar no se ajusta a la baja tendremos una recesión. Pero tendría que ser una enorme recesión. Para evitarla, el dólar necesita ser más competitivo a fin de que EEUU pueda importar menos y exportar más. No cabe duda de que la respuesta a los desequilibrios es una combinación de mayor ahorro y un ajuste del tipo de cambio. Porque no puedes ir a ese ajuste sin una tasa de ahorro más elevada. Los cálculos están en el orden de una depreciación del dólar entre el 30% y el 40%. No para eliminar el déficit por cuenta corriente sino para reducirlo a proporciones moderadas. En los años ochenta, entre la primavera de 1985 y un año más tarde el dólar cayó, en términos comerciales reales, un 25%, y siguió bajando los próximos doce meses un 12%. Y esto ocurrió cuando nuestro déficit comercial era sustancialmente pequeño. El ajuste lo redujo en un 40% y se quedó en un 3,5% del PIB.

[Fri May 5 09:14:53 CDT 2006]

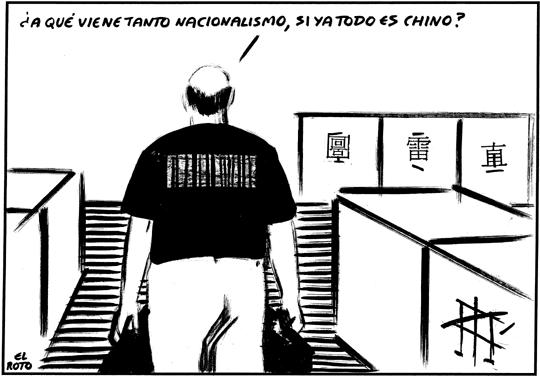

La viñeta de El Roto publicado hoy por El País ilustra bien el cariz que están tomando los acontecimientos a principios de este siglo XXI, gracias al renacer de los nacionalismos y la política identitaria. A mí todo me suena como un regreso a los tiempos previos a la Ilustración, con sus cazas de brujas, sus dogmas de fe y sus reinos de taifas. Eso sí, los seres humanos tenemos ahora una capacidad de destrucción mucho mayor.

{enlace a esta historia}

[Thu May 4 15:23:55 CDT 2006]

Leyendo una entrevista con el dirigente alemán Oskar Lafontaine me encuentro con unas palabras que resumen bastante bien el triste estado de la democracia occidental estos días:

Algunos apuntan al fin de la Guerra Fría como la causa de este tipo de problemas, pero la realidad es que ya veníamos observándolo desde principios o mediados los ochenta. Incluso cabría pensar que la hecatombe del socialismo real pudo haberse visto acelerada precisamente por este fenómeno de la dominación del pensamiento único neoliberal. Sea como fuere, lo cierto es que hoy en día son bien pocos quienes ponen en duda el gran dogma de la economía de mercado (otrora llamada, simplemente, capitalismo), ya sea en la izquierda o en la derecha, lo que tiene como corolario la falta de auténticas opciones políticas a la hora de votar. En este sentido, no debería extrañar a nadie que tanto la abstención como los niveles de cinismo hacia las instituciones políticas entre los ciudadanos hayan ido en aumento de un tiempo a esta parte. Sencillamente, nadie acierta a ver diferencia alguna entre los políticos de distinto pelaje, al menos en el aspecto socioeconómico. Si acaso, las diferencias se limitan a la actitud hacia elementos como los derechos de los homosexuales, la separación entre Iglesia y Estado, etc. Se trata, por supuesto, de asuntos importantes, pero poco tiene de sorprendente que la amplia mayoría de los ciudadanos muestren su desencanto cuando nadie se atreve a tocar la cartera de los que más tienen. Seamos sincero, ¿quién no tiene la sensación de que el juego está trucado? {enlace a esta historia}Resulta en efecto llamativo observar que la mayoría de los jubilados votan a los partidos de los recortes de pensiones y que la mayoría de los asalariados votan a los partidos favorables a la prolongación del tiempo de trabajo sin compensación salarial, favorables, pues, a recortes al salario por hora trabajada. Sólo puedo explicármelo por los veinte años que llevamos de lavado de cerebros neoliberal. Se ha llegado a una situación en la que hombres y mujeres han llegado a creer que hay que recortar las pensiones, porque no podemos permitirnos otra cosa; que los salarios han de bajar, porque si no dejaremos de ser competitivos internacionalmente. Ha calado, además, en el pueblo la muy extendida opinión, según la cual todos los partidos cometen los mismos errores, todos estarían cortados por el mismo patrón. Así, una y otra vez, la mayoría vota contra sus propios intereses.

Pero le problema empieza ya con la elección de los candidatos, parcialmente determinada por los medios de comunicación. Así la SPD, con gentes como Schröder y Clement, o ahora Müntefering y Steinbrück, queda prisionera de una política que considera como su punto más intocable y evidente de partida, el punto de vista de los costes empresariales. Otras voces apenas son oídas. ¿O acaso tiene usted otras experiencias?

En todas las sociedades existe una gran presión para adaptarse a eso, de manera que también la clase política de nuestra sociedad se adapta a las relaciones de poder con las que tiene que ver. Dicho de otra manera: yo no creo que los medios los elijan. La opinión predominante es en nuestro tiempo tan unilateral e inequívoca, que la clase política apenas si hace otras cosa que repetir palabreramente —uso muy conscientemente esta palabras, a riesgo de que más de uno se enoje— lo que oye en los círculos empresariales. Así, en el caso de la señora Merkel, con su idea de introducir en la seguridad social una cantidad fija por persona.

Según eso, la política en sentido propio ha dejado de existir.

Ahora mismo, puede verse así. Una política que conserve su prioridad ante la economía, ya no la hay, porque la coalición de todos los partidos se ha plegado a las pretensiones de los círculos empresariales. Por eso es tarea de la nueva izquierda mostrar su programa y dejar claro que hay otra política.