[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2016]

[2015]

[2014]

[2013]

[2012]

[2011]

[2010]

[2009]

[2008]

[2025]

[2024]

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2019]

[2018]

[2017]

[2007]

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

[2006]

[2005]

[2004]

[2003]

[2002]

[Fri Sep 28 12:20:19 CEST 2007]

Leo en El País que la editorial Cuatro va a editar los ensayos dispersos de Juan Benet sobre literatura, y me llama la atención una reflexión que hiciera en 1977 sobre la naturaleza de la escritura:

La perspectiva es, desde luego, original. {enlace a esta historia}Se ha dicho con frecuencia que un crítico es un creador fracasado; un hombre que teniendo talento para escribir, pero careciendo del necesario para crear personajes, situaciones, temas y problemas originales, ha de verter su inspiración y estrujar sus facultades sobre lo que han hecho otros. Yo, desde una perspectiva genética, opino en buena medida lo contrario: el novelista es un crítico fracasado, un hombre que por querer llevar hasta un límite imposible el conocimiento del arte que le apasiona —o de uno sólo de los productos de su predilección— no encuentra otra salida que la creación, a la vista del rechazo que la obra de arte opone al conocimiento total analítico.

[Fri Sep 28 10:33:12 CEST 2007]

Me parece preocupante la deriva soberanista que está tomando Artur Mas de un tiempo a esta parte. Ayer, durante el debate de política general en el Parlamento catalán, Mas propuso redactar una ley de consultas populares que permitiera a la Generalitat convocar un referéndum en el caso de que el Tribunal Constitucional modifique sustancialmente el nuevo Estatuto. No corresponde a las comunidades autónomas la prerrogativa constitucional de convocar consultas populares, y eso lo sabe de sobra Artur Mas. También sabe de sobra que no es coherente ni honesto acusar a la Administración central de incumplimiento de los acuerdos sobre el traspaso de competencias al mismo tiempo que, cuando conviene, se busca y rebusca hasta debajo de las piedras la forma de distorsionar la ley para que resulte más favorable a los intereses de Cataluña. La estrategia política de Mas se ve venir de lejos: acentuar el mensaje soberanista de CiU para forzar a ERC a romper el tripartito so pena de perder votos si se mantienen en sus trece. Y, al menos de momento, está logrando que los dirigentes de ERC pierdan los nervios. No hay más que ver la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona o las maniobras internas protagonizadas por Puigcercós este verano.

Como ya he escrito en otras ocasiones, tenemos una necesidad perentoria de reforma la ley electoral para facilitar la supervivencia y el fortalecimiento de partidos políticos —más allá del PSOE y el PP— a nivel nacional y evitar que nacionalistas vascos y catalanes se encuentren tan a menudo con la llave de gobierno en sus manos. En el pasado más reciente, el PNV siempre mantuvo unas posiciones bastante ambiguas con respecto al estatus político del País Vasco. CiU, por otro lado, al menos durante el largo liderazgo de Jordi Pujol, había apostado claramente por un Estado de las autonomías donde, ciertamente, Cataluña y otros territorios gozaran de un trato de favor, pero donde al menos no cabían veleidades soberanistas. Ahora bien, solamente hizo falta que CiU perdiera el poder en Cataluña para que sus líderes —con la honrosa excepción de Durán Lleida— se entregaran a la demagogia nacionalista. Me parece, por tanto, preocupante esta deriva. Al fin y al cabo, se trata del partido que contribuyó a la gobernabilidad del país cuando tanto PSOE como PP se encontraron en minoría. {enlace a esta historia}

[Thu Sep 27 17:43:17 CEST 2007]

El País publicó ayer el obituario del pensador franco-austriaco André Gorz, luminaria de la nueva izquierda en los setenta e inspirador del movimiento ecologista francés, quien cometió sucidio junto a su esposa, cuya salud había empeorado mucho últimamente. Pero lo que me llamó más la atención fue un enternecedor párrafo que Gorz le había dedicado a su esposa de toda la vida en un libro publicado hace sólo un año:

{enlace a esta historia}Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco he vuelto a enamorarme de ti y de nuevo siento en mi interior un vacío que sólo llena tu cuerpo abrazado al mío.

[Thu Sep 27 15:59:32 CEST 2007]

Puesto que yo mismo he escrito en estas páginas contra las medidas más recientes del Gobierno Zapatero considerándolas una muestra clara de electoralismo, no está de más incluir aquí también una mención al artículo que Ignacio Sánchez-Cuenca publicó en El País hace un par de días sosteniendo la opinión contraria:

No me convence Sánchez-Cuenca, pese a que su opinión me parece bastante razonable. Y no lo hace porque creo que se deja en el tintero otra razón por la cual podemos considerar las medidas de un Gobierno como electoralistas: se trata de aquellas medidas que se toman teniendo en cuenta fundamentalmente el beneficio que puedan acarrear a corto plazo en las urnas. Es más, me parece obvio que esta definición que acabo de hacer aquí es la que aceptamos casi todos tácitamente. E incluso añadiría que las palabras clave en esta definición son "corto plazo" y "beneficio". Desde este punto de vista, no veo cómo podríamos calificar las medidas propuestas por el Gobierno Zapatero en las últimas semanas de otra manera. Sencillamente, si la intención fuera otra, o bien se habrían tomado hace ya tiempo o bien se hubiera intentado llevar a cabo un debate social mucho más amplio que ayudara a consolidarlas y garantizar un mayor éxito en su aplicación. A mí eso me parece bastante claro. Ahora bien, un tema bien distinto es hasta qué punto una oposición liberal-conservadora que promete recortes de impuestos e incrementos del gasto al mismo tiempo —por no hablar del espectáculo que están dando al acusar a Zapatero de desgajar España mientras se esfuerzan por conseguir más y más dinero del Gobierno central recurriendo al infame agravio comparativo, en el cual Javier Arenas parece ser un experto— tiene legitimidad alguna para criticarles de electoralismo. Y es que, no lo olvidemos, también se puede hacer electoralismo desde la oposición. {enlace a esta historia}El Gobierno ha lanzado estas medidas tratando de conseguir el mayor eco mediático posible. Se han anunciado por sorpresa, sin explicar apenas las razones que las justifican, ni su coste de oportunidad, ni la relación entre estas medidas y otras anteriores que ya se habían adoptado. Con ello, ha conseguido un gran impacto en los medios, pero a costa de que mucha gente haya podido sentirse algo desconcertada por la ausencia de un debate previo en el que deberían haber intervenido políticos, expertos y grupos afectados exponiendo sus puntos de vista sobre la bondad de todas estas intervenciones.

Ahora bien, reconocido esto, parece claro también que estos fallos han sido aprovechados y magnificados por quienes se oponen a que se desarrolle nuestro Estado del Bienestar. Muchas veces con argumentos dudosos como el del "electoralismo", omnipresente estos días en la prensa.

¿Qué es "electoralismo"? Curiosamente, quienes emplean el término en campañas contra el Gobierno no se toman la molestia de explicar su significado. Debe recordarse que en una democracia representativa los partidos políticos compiten entre sí para ganar las elecciones y hacerse con el poder. Pero al hablar de "electoralismo" se da a entender que hay formas de hacer política que no son legítimas por traicionar principios democráticos básicos. ¿Qué formas son esas?

Según lo entiendo, tienen que darse al menos una de las siguientes condiciones para que quepa hablar de electoralismo. De acuerdo con la primera, un Gobierno es electoralista si abandona sus compromisos programáticos con el único fin de ser reelegido. Esto ocurre cuando se traicionan promesas anteriores y se cambia de orientación la política que se venía realizando con el único fin de permanecer en el poder. [...] Por el contrario, en el caso de las últimas medidas sociales, no puede decirse que sean electoralistas en ese sentido. Todas ellas son coherentes con la ideología del partido en el Gobierno y con el programa electoral que presentó en 2004.

[...]

De acuerdo con la segunda condición, un Gobierno practica el electoralismo cuando, desesperado por conseguir la reelección, hipoteca el interés general con medidas que perjudican el desarrollo futuro del país, o que sólo benefician a ciertos grupos sociales por la importancia electoral de éstos. Ni por los grupos beneficiados, ni por su cuantía econ&oaute;mica, tampoco puede concluirse que las últimas medidas del Gobierno sean electoralistas.

[Thu Sep 27 10:00:19 CEST 2007]

Aquellos que gustan de mirar a la casa del vecino para sentirse mejor de los males propios, se alegrarán de saber que los italianos siguen sirviendo de ejemplo de lo que no hacer. Tras poco más de un año en el poder, el Gobierno de Prodi se encuentra tan paralizado como todos los anteriores. En el último año, tan sólo se han aprobado los presupuestos y un puñado de decretos sin importancia, y el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante ni siquiera la reforma del sector del taxi. Y esto en un país que definitivamente necesita la aplicación de drásticas reformas que le saquen de su tradicional modorra. El caso francés, tan de moda estos días gracias al dinamismo de Sarko, se queda en pañales al lado de Italia.

Pero la razón por la que saco aquí a colación el problema italiano es porque acabo de leer una frase que le espetó Prodi a un entrevistador hace tan sólo unos días, y que puede aplicarse igualmente a otros países, incluido el nuestro:

Otro tanto puede decirse con respecto a la sociedad española. Aquí somos también grandes aficionados al arbitrismo, y nos encanta culpar a los políticos de todos los males, pero no hay más que hablar con los vecinos para oír la constante cascada de individuos que se vanaglorian de escurrir el bulto, engañar al fisco o haber colocado a su hijo en tal o cual posición gracias a un familiar o amigo bien situado. A lo sumo, llega uno a oír la crítica de los que suelen perder las elecciones apuntando que la culpa la tienen no sólo los políticos, sino también los votantes por elegir siempre al partido contrario. Éstos últimos no se paran a considerar siquiera que la corrupción se extiende también entre sus filas y sus votantes, por supuesto. En otras palabras, que se limitan a apuntar el dedo acusador a otra parte y sanseacabó. {enlace a esta historia}No creo que la sociedad italiana sea mejor que su clase política: pienso en los recomendados, en las defensas corporativas, en la corrupción.

[Tue Sep 25 09:53:29 CEST 2007]

Ya he advertido varias veces en estas páginas que no me gusta representar el papel de Pepito Grillo al que prácticamente todos los comentaristas políticos se han abonado desde hace ya muchísimo tiempo, pero siempre hay excepciones y hoy me han aparecido no una, sino dos. Por si fuera poco, y para que nadie me acuse de ser parcial, voy a dar un sopapo a los populares y otro a los socialistas.

Para empezar, tenemos las protestas de Rajoy y los medios de comunicación afines al PP para que el Gobierno reconozca que las tropas españolas en Afganistán están en guerra. Al parecer, estos señores no han asumido aún el error de Irak, ni pretenden hacerlo, a pesar de que sean ya legión hasta los congresistas estadounidenses —incluyendo a bastantes republicanos— que se han dado cuenta del tremendo error que cometió Bush en su momento al lanzar una guerra a todas luces innecesaria. Pues no. Resulta que ahora andan empeñados en demostrar que las tropas españolas desplegadas en el extranjero lo hacen siempre como parte de una operación de guerra. Que se envían soldados al Líbano, pues debe tratarse de una operación de guerra del mismo calibre de la de Irak. Que se envían a Afganistán, pues lo mismo. El caso es aprovecharse rastreramente de la muerte de los soldados españoles para atacar al Gobierno, sin pararse a pensar que hacer afirmaciones como las que hacen ayudan bien poco, por ejemplo, a pacificar el Líbano. Bien poca falta hace que un partido de gobierno —al menos potencialmente— como es el PP mine la credibilidad de nuestro Gobierno afirmando que los soldados españoles no van al Líbano en una operación de paz, sino de guerra, sobre todo teniendo en cuenta que los terroristas islámicos mantienen precisamente la misma opinión y consideran el despliegue de tropas europeas como una intromisión inaceptable. En otras palabras, que Rajoy y compañía le hacen el juego en ese caso a los extremistas con tal de arañarle unos cuantos votos a Zapatero en las elecciones de marzo. La diferencia entre enviar tropas a Kosovo, Líbano o Afganistán en el marco de unas operaciones de la ONU y para consolidar al Gobierno legítimo, y enviarlas a Irak en apoyo a una invasión militar de un país soberano en el marco de una operación estrictamente militar y cuyo objetivo principal es acabar con el Gobierno y sustituirlo por otro más proclive a seguir las órdenes que se le dan desde Washington —invasión, además, claramente ilegal de acuerdo al Derecho Internacional— debería ser obvia a ojos de cualquier observador mínimamente objetivo. Como decía, ya va siendo hora de que el PP asuma el error de apoyas a Bush en su locura belicista —algo, por cierto, que le critica incluso Sarkozy— en lugar de empeñarse en ver cualquier despliegue de tropas como equivalente a aquella aventura sin sentido. Si les hace falta prueba alguna de que las circunstancias en un país y en otro son bien distintas, no tienen más que echarle un vistazo a la lista de bajas entre los soldados estadounidenses en un lugar y en otro.

Pero es que, por el otro lado, tenemos también la no menos ridícula campaña lanzada desde el Gobierno y los medios de comunicación afines para convencernos de que las relaciones entre Bush y Zapatero marchan fenomenalmente. La última estupidez que se les ha ocurrido es anunciar a bombo y platillo que el Presidente Bush, encontrándose a Zapatero por los pasillos del edificio de la ONU en Washington, le saludó con un "glad to see you" que, como cualquier persona que hable inglés fluidamente sabrá, se trata de un saludo de lo más normal en esa lengua. Pero más allá de asuntos puramente lingüísticos, lo que me llama la atención de estos denodados esfuerzos por mostrar que las relaciones entre Bush y Zapatero son perfectamente cordiales es precisamente la mentalidad servil y provinciana que denotan. Ni el Presidente estadounidense nos pide permiso ante de defender los intereses de su país, ni tampoco veo por qué hayamos de hacerlo nosotros. {enlace a esta historia}

[Mon Sep 24 16:00:40 CEST 2007]

Como de costumbre, ando bastante atrasado en mis lecturas. Así que hasta ayer no tuve la oportunidad de leer una entrevista que El País había publicado el domingo de la semana pasada con el escritor húngaro Imre Kertész, premio Nobel de Literatura en 2002, en la que éste reflexionaba sobre sus experiencias durante el holocausto y bajo la dictadura comunista. Ahí van algunas de las perlas que logré entresacar:

Asimismo, la entrevista incluye también una historia que lo mismo podría dar pie a un cuento corto, si alguien se atreviera a escribirlo:El secreto de la supervivencia es la colaboración, pero al admitirlo te cubres de vergüenza, de tal manera que prefieres negarlo antes que asumirlo.

La vivencia de los campos de exterminio deviene en experiencia humana cuando descubro la universalidad de la vivencia. Y ésta es la ausencia de destino, ese rasgo específico de las dictaduras, la expropiación o estatización del destino propio, su conversión en destino de masas, el despojamiento de la sustancia más humana del hombre.

¿Por qué suponen que la era de Kádár no fue una dictadura? Lo fue y, para colmo, lo fue de una manera sustancial, puesto que después de Auschwitz toda dictadura lleva inherente la virtualidad de Auschwitz.

El superviviente es una excepción, la consecuencia de una avería en la maquinaria de la muerte, como observó Jean Améry con acierto. Por eso resulta quizál; difícil conformarse y simpatizar con esa existencia excepcional e irregular que supone la supervivencia.

La confianza existía, pero también la combinación de azares, en la que hoy por hoy tampoco me atrevo a pensar hasta sus últimas consecuencias, puesto que hay en ello una tentación terrible... [...] En este momento no recuerdo qué autor escribió que, al llegar a Auschwitz, un soldado de las SS le dijo: "Aquí no existen los porqués..." [se trata de Primo Levi en Si esto es un hombre, según el autor de la entrevista].

La anécdota me parece de lo más conmovedora. Dos individuos que consiguen entrar en contacto décadas después de sufrir juntos los más sádicos abusos que imaginarse pueda un ser humano y son incapaces de transmitir nada de lo que sienten porque no encuentran una lengua común en la que comunicarse. {enlace a esta historia}En el invierno de 2002 [...], mientras me encontraba en Estocolmo, alguien me llamó por teléfono al hotel desde Australia, concretamente un señor mayor apellidado Kucharski, quien acababa de leer la novela del último premio Nobel de Literatura, en la que, sumamente emocionado, se descubrió a sí mismo: el hombre había yacido en la litera situada encima de mí en el barracón "de las colchas" y daba la casualidad de que figuraba con su nombre en mi novela. Ni qué decir tiene que la llamada me produjo tanta sorpresa como alegría. Lo malo era que él hablaba exclusivamente en inglés —o en polaco—, de modo que apenas nos entendimos, porque yo no sé nada de polaco y mi inglés es bastante rudimentario. Por tanto, la conversación se diluyó en algún punto entre los continentes y dejó en mí el recuerdo de algo así como un mensaje trascendental. Luego vino a verme en Berlín un hermano del señor Kucharski; tomó unas fotos conmigo, pero no pudo contribuir con ninguna aclaración.

[Mon Sep 24 09:09:59 CEST 2007]

Ayer disfruté con la lectura de un artículo de Mario Vargas Llosa titulado Dickens en escena en el que el renombrado escritor peruano reflexionaba sobre las famosas lecturas que Dickens hiciera por el mundo anglohablante en la segunda mitad del siglo XIX:

{enlace a esta historia}Las razones que Charles Dickens dio a su familia y amigos para subir a escena fueron económicas. En efecto, cuando tomó aquella decisión su vida familiar experimentaba una crisis que terminaría en la separación matrimonial y todo ello le acarreó muchos más gastos que antaño. Sus presentaciones públicas le dieron excelentes iungresos, tanto que el profesor Andrews [autor del libro Charles Dickens and His Performing Selves: Dickens and the Public Readings, cuya lectura lleva a Vargas Llosa a escribir este artículo] ha calculado que los escenarios le hicieron ganar en esos últimos 17 años más dinero que todos los libros y artículos que publicó en toda su vida. Pero la razón profunda no era la necesidad de nuevos ingresos, sino una vocación histriónica, o, por lo menos, de contador ambulante de cuentos, que se manifestó en él desde muy joven.

Hay una deliciosa anécdota que cuenta su hija mamie que, un día, dormitando en el sofá, espiaba con los ojos semicerrados cómo escribía su padre. Advirtió, de pronto, que, a la vez que hacía correr la pluma sobre el papel, hacía muecas, gestos y mascullaba frases entre dientes, mimando aquello que contaba. En una de esas, lo vio ponerse de pie y correr a un espejo de la habitación y, contemplándose en él, enfrascarse un momento en una delirante representación en la que hacía morisquetas, guiños y caras, como midiendo las expresiones que quería describir. Y lo vio, con el mismo ímpetu, regresar a su escritorio y seguir escribiendo. Su padre escribía actuando. No es raro, por eso, que, en una de sus cartas, Dickens afirmara: "Todo escritor de ficciones escribe para el escenario". Por lo menos no hay duda que él lo hacía.

[Sun Sep 23 20:47:37 CEST 2007]

El País publica un editorial hoy en el que tira al Gobierno de las orejas por el electoralismo ramplón en que ha caído últimamente. La verdad es que es bien difícil rebatir los sólidos argumentos expuestos por el editorial de un diario que, esto hay que tenerlo bien presente, siempre se ha considerado bien cercano a los socialistas:

Y es que hay pocas excusas para el electoralismo en que el Gobierno ha caído en estas dos últimas semanas. Nos lo han intentado vender, como afirma el editorial, con la excusa de la política social. Sin embargo, a uno le gustaría pensar que una política social seria y consistente iría más allá de añadir gastos al erario público para quitarse de en medio un superávit en las cuentas del Estado que —esto no hay que olvidarlo— tiene todos los visos de ser meramente temporal. Una política social bien diseñada y duradera debe incluir, sin duda, un aumento del gasto, pero junto a ello también debe incluir las medidas necesarias para asegurarnos de que el dinero no se desperdicia en meras prebendas clientelistas y, aún más importante, debe dirigirse a las causas últimas del problema en lugar de dedicarse solamente a aplicar parches. Queda bien claro, sin embargo, que éste no ha sido el caso con las promesas que se nos han hecho últimamente. Pedro Solbes, Vicepresidente del Área Económica, no ha mostrado sus dudas respecto a estas medidas porque le guste representar el papel de Señor Scrooge de las cuentas públicas, sino porque realmente hay motivos más que suficientes para preocuparse por la deriva electoralista que han tomado las cosas. {enlace a esta historia}Los estrategas del partido socialista han mostrado su satisfacción por el hecho de que el debate político haya salido del pantano de la lucha antiterrorista y, en parte, de la cuestión territorial. Pero tampoco responde a la realidad la idea de que el Gobierno ha abierto el debate de la política social. Antes por el contrario, lo ha presentado como un asunto cerrado, en el que no es posible discutir su lista de prioridades, por lo demás coincidente con los intereses de colectivos cuyos votos le resultan decisivos para revalidar el mandato. Resulta llamativo el contraste entre el parsimonioso silencio de Rodríguez Zapatero durante el debate territorial, cuando los ciudadanos esperaban ansiosamente conocer la posición del Gobierno ante un proceso que temían fuera de control, y su entusiasmo a la hora de establecer el destino del superávit público. El debate que ha provocado el Gobierno no tiene como objeto la política social, sino las prioridades de gasto que considera decisivas para ganar las elecciones de marzo, aunque establecidas bajo la coartada de la política social.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero está en condiciones de presentar un inmejorable balance económico al acercarse el final de la legislatura. Después de varios años de crecimiento económico, era el momento para decidir el destino del superávit, es decir, para abrir el debate sobre la política social. Sorprende que el mismo Gobierno que aprobó la Ley de Dependencia se haya moderado para asignarle recursos cuando, al mismo tiempo, es muestra pródigo en el establecimiento de nuevas prestaciones.

El festival de ayudas directas compromete un porcentaje sustantivo del superávit, pero representa un aumento limitado del gasto público. Desde esta perspectiva, carecen de fundamento las predicciones catastrogistas de la oposición acerca de su influencia en el curso futuro de la economía. Las consecuencias de las promesas de estas semnas serán más sutiles. Ante las incertidumbres de la economía internacional, no parece oportuno transmitir el mensaje de que el gestor español maneja sus cifras en función de la proximidad electoral y de criterios poco rigurosos. Ni tampoco es una buena contribución al debate sobre el futuro del Estado de bienestar el que un Gobierno socialdemócrata, uno de los pocos de Europa, contribuya a difuminar la frontera que existe entre la política social y el electoralismo o la demagogia.

[Fri Sep 21 15:39:23 CEST 2007]

Gregorio Peces-Barba publicó un artículo en El País titulado Sobre laicidad y laicismo hace un par días en el que diferencia entre ambos conceptos. No estoy seguro de que la distinción sea realmente correcta lingüísticamente hablando, pero nos pueder ser no obstante de mucha utilidad:

Como venía diciendo, no estoy seguro del todo de que la distinción entre laicidad y laicismo pueda sostenerse ateniendo a su aspecto meramente lingüístico. Sin embargo, lo que interesa resaltar del artículo de Peces-Barba no es eso, sino la distinción conceptual o ideológica que hace. En este aspecto, y aun estando plenamente de acuerdo con él, me parece importante destacar que los interesados esfuerzos por confundir entre laicidad y laicismo (¿quizás fuera mejor hablar de "secularización" o "aconfesionalidad"?) no provienen únicamente de los sectores más reaccionarios de la Iglesia, como él afirma, sino también, me temo, de los sectores más radicalizados de la izquierda, hundiendo sus raíces seguramente en aquél anticlericalismo decimonónico de tradición republicana tan popular aún entre ciertos sectores de nuestra izquierda. A lo mejor ha llegado ya el momento de olvidar las batallitas del pasado, tanto por un lado como por el otro. {enlace a esta historia}El itinerario de desarrollo de la secularización y su dimensión político-jurídica, la laicidad, deja a la Iglesia al margen del poder. La persona de fe, el creyente, está protegido en las sociedades democráticas modernas por la libertad ideológica o religiosa y por las instituciones y los procedimientos de una democracia laica. La laicidad supone respeto para los que profesan cualquier religión, mientras que personas e instituciones religiosas con visiones integristas o totalizadores, lo que abunda en sectores católicos antimodernos, no respetan al no creyente. Por eso las instituciones laicas son una garantía mayor para todos. La laicidad es una situación, con estatus político y jurídico, que garantiza la neutralidad en el tema religioso, el pluralismo, los derechos y las libertades, y la participación de todos.

A veces, desde posiciones interesadas, se le ha intentado identificar con el laicismo, que es una actitud enfrentada y beligerante con la Iglesia. Es una maniobra más para desacreditar a la laicidad política y jurídica. Bobbio, una vez más, aclara definitivamente el tema: el laicismo es "un comportamiento de los intransigentes defensores de los pretendidos valores laicos contrapuestos a las religiones y de intolerancia hacia las fes y las instituciones religiosas. El laicismo que necesita armarse y organizarse corre el riesgo de convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia". Y como dirá al final de su texto: "¡Para Iglesia, nos basta con una!". Aunque el creyente está protegido con la laicidad, en sociedades democráticas, con la Constitución o la ley, no es protagonista político. Por eso, a los dirigentes eclesiásticos no les gusta este estatus y confunden laicidad con laicismo. Como casi siempre, pretenden maldecir en vez de colocar una luz en la barricada.

[Fri Sep 21 10:09:48 CEST 2007]

Una vez más hay que quitarse el sombrero y reconocer que Sarkozy está introduciendo en Francia unos nuevos aires que hacía ya mucho tiempo que el país necesitaba. Apenas ha comenzado el nuevo curso político y Sarkozy ya está apostando firmemente por promover la "cultura del esfuerzo" mediante un "nuevo contrato social" que conlleva cambios tan profundos de la realidad social francesa como la reducción significativa del número de funcionarios, la eliminación de los privilegios que permite a ciertos empleados del sector público y los monopolios del Gobierno jubilarse con quince años de antelación y la introducción de principios de administración de la empresa privada en la Administración pública. Se trata, de hecho, de toda una revolución tranquila para el país vecino, y una revolución además que sólo un político sin conexión alguna con los sindicatos como Sarkozy tiene posibilidades auténticas de llevar a cabo. Ello no quita para que haya algunos elementos de su estilo de gobierno que deban preocuparnos (un exceso de presidencialismo que no se amolda del todo bien con el sistema político vigente en Francia, que es más bien semi-presidencialista; un inusitado amor por la retórica y las declaraciones efectistas sin que, al menos de momento, se hayan visto acompañadas de logros y hechos; y un populismo que coquetea con las posiciones de la ultraderecha en temas de inmigración, entre otras cosas), pero al menos hay que concederle que ha sabido imprimir un ritmo completamente diferente a la política francesa, demasiado adormecida tras la década larga de mandato de un Chirac ineficaz, inmovilista y complaciente. {enlace a esta historia}

[Fri Sep 21 09:04:08 CEST 2007]

Leo en El País que el alcalde de Amsterdam va a cerrar un tercio de los burdeles del famoso barrio rojo de la ciudad en un desesperado intento por poner coto a las actividades criminales asociadas a la prostitución, lo cual me parece significativo, pues la idea de que la legalización de la prostitución contribuye a poner fin a la miríada de actividades criminales comúnmente relacionadas con dicho negocio ha sido una de las asunciones fundamentales de la izquierda española yo diría que casi desde la mismísima transición —por cierto, que estos últimos años parece que está siendo velozmente sustituida por la posición contraria: que la solución de todo el problema vendrá de la mano de una política de tolerancia cero hacia la prostitución que incluya medidas policiales contra los clientes, pasando de un dogma a otro con una facilidad pasmosa. Yo, por mi parte, he leído varios documentos tanto a favor como en contra de esta última política, y la verdad es que aún no tengo nada claro por qué tipo de medidas me decantaría si estuviera en mi poder tomar una decisión al respecto. De todos modos, de lo que no me cabe duda alguna es de que el problema de la prostitución nos ha acompañado durante miles de años, es tan antiguo casi como el propio concepto de sociedad, y no creo que exista ninguna solución estrella —ni la legalización que antes preconizaba la izquierda, ni tampoco la mano dura que durante tanto tiempo se aplicó sin llegar a ningún sitio— que venga a ponerle fin como si se tratara de magia a lo Harry Potter. Me temo que, al menos en este caso, sólo nos queda gestionar lo que tenemos de la mejor forma y poner cotos al problema, partiendo del humilde reconocimiento de que es bien difícil solucionar un problema que es tan antiguo como la Humanidad misma. {enlace a esta historia}

[Wed Sep 19 15:39:10 CEST 2007]

Creo recordar que hace unas cuantas semanas escribí sobre lo que me pareció una muestra de objetividad por parte del editor de El País al criticar una posición del Gobierno que, al fin y al cabo, les es más cercano ideológicamente hablando. Pues bien, hoy mismo han vuelto a publicar otro editorial —en esta ocasión sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Zapatero para fomentar el alquiler de pisos entre los jóvenes— que también destaca por su objetividad y sentido común:

{enlace a esta historia}Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas.

[Tue Sep 18 11:01:55 CEST 2007]

Me gusta la viñeta de El Roto que publica hoy El País:

Si hay algo que mi esposa tiene bien claro después de vivir un año aquí en Sevilla es que el problema de la inseguridad ciudadana es más un problema de percepción que de realidad. Por supuesto, se dan casos de robo y criminalidad generalizada, pero no más que en otros píses de nuestro entorno. Se trata más de un problema de percepción y de sensacionalismo que de otra cosa. {enlace a esta historia}

[Mon Sep 17 15:46:40 CEST 2007]

Alejandro Gándara nos habla en su bitácora sobre un ensayo de la escritora Teresa Moure acerca del concepto de literatura femenina. A decir verdad, nunca me ha gustado mucho esta balcanización del arte que tan en boga se ha puesto de un tiempo a esta parte. Para clarificar, entiendo perfectamente que el arte, como casi cualquier otra cosa, está supeditado a las estructuras mentales y culturales en las que nos hemos criado, y es bien difícil probar que exista siquiera el tan cacareado arte universal. No obstante, no creo que perdamos nada en tratar de acercarnos a ese ideal. ¿Cuál es la alternativa, si no? ¿Habremos de resignarnos a mirarnos todos al ombligo? En cualquier caso, no hay que dejar de reconocer que Teresa Moure plantea unas cuantas cuestiones relevantes:

En esta ocasión, algunos de los comentarios añadidos a la bitácora por los lectores de Gándara son también igual de inteligentes —por desgracia, no suele ser así en casi todas las bitácoras que he leído. Por ejemplo, una tal Mónica explica:Sí creo que hay una literatura femenina (aunque no todas las mujeres que escriben producen literatura femenina). Y no entraré a considerar si esto es bueno o malo. Simplemente es. También creo que esa literatura es perfectamente reconocible para el lector o la lectora, igual que la de cualquier otra minoría; con su mismo carácter disidente o alternativo (...). Se esperan ciertos asuntos, o ciertos matices a la hora de tratar esos asuntos, que están completamente ausentes de la producción de los hombres literatos, de los grandes y pequeños creadores que poblaron de personajes nuestras fantasías (...). ¿Cuántas descripciones de un parto se pueden encontrar sin vacilaciones en nuestra librería? ¿Por qué? Tolstói no estuvo en ninguna guerra y escribió Guerra y paz, luego la experiencia no se puede usar como justificante.

No tengo más que rememorar mis años mozos en la Universidad para darle la razón a Mónica sobre eso de que los "alternativos" tienen a menudo tantos prejuicios como el que más, aunque sean de otro cariz. De la misma forma que hay una ortodoxia oficial, también hay una ortodoxia "alternativa" y pseudo-revolucionaria. No tenemos más que prestar atención a las críticas provenientes del movimiento de lo políticamente correcto. Y por lo que hace a la experiencia militar de Tolstoi, pues ignoro si tiene razón o no, pero me parece algo secundario en el argumento de Moure de todos modos.Tolstói fue militar y participó en la guerra de Crimea. Creo que, a menudo, los "alternativos" o "disidentes" tienen tantos prejuicios como los demás, solo que son prejuicios "inversos". Salvo lo que pueda suponer un delito, un autor debe tener libertad para expresarse, porque aunque esto puede dar problemas, la censura siempre será peor.

Por su parte, otra usuaria con el alias de Insolada explica:

Y tiene toda la razón del mundo. Sólo hay que fijarse en el ejemplo que usara Moure para ilustrar su punto de vista, precisamente: el de una mujer dando a luz. No sería la primera vez que una supuesta heterodoxia ejerce a todos los efectos de nueva e implacable ortodoxia. A lo mejor el problema está precisamente en plantearse el asunto. ¿Por qué no preocuparse únicamente de escribir, y escribir bien?. {enlace a esta historia}El problema de abrir marcos temáticos para la escritura de mujeres es que, en simultáneo, se cierran —en términos de expectativa social— las posibilidades para que las féminas tratemos otros tópicos. De este modo, se permutan la sensibilidad por el humor negro, la mirada emotiva por la mirada sarcástica y demás transacciones en las que nos dejan, de nuevo, con la melancolía, los recuerdos y el rol de madres y contenedoras, también desde los libros. Hay buenos/as y malos/as escritores/as, y eso es todo.

[Mon Sep 17 13:00:28 CEST 2007]

Hoy ha comenzado el curso en las escuelas públicas andaluzas y el plato fuerte, a juzgar por lo que se publica en los medios de comunicación, parece ser la controversia sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. No el decreto aprobado en julio para concederle a los centros educativos un mayor grado de autonomía, la apertura de más centros bilingües, las obras que se hayan hecho o se hayan dejado de hacer durante el verano y la idoneidad de los recursos a disposición de los profesores, sino la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pues hoy por hoy, aquí como al otro lado del Atlántico, lo que cuenta es hacer ruido y montarse una campañita mediática sobre éste o aquél otro tema. Creo haber escrito ya sobre esto al menos en una ocasión, pero por si acaso ahí va mi opinión sobre el tema estrella del curso académico que acabamos de comenzar. Por un lado, me disgusta el ridículo histrionismo con que se ha llamado al boicoteo de la asignatura de marras desde ciertos sectores de la Iglesia y el PP, sobre todo cuando se la ha querido comparar con el lavado de cerebro aplicado en regímenes totalitarios. Educar a futuras generaciones en conceptos tan esenciales como el respeto al prójimo, los pilares fundamentales de nuestro Estado, la tolerancia por otras opiniones y estilos de vida y el fomento de la participación ciudadana me parece de enorme importancia para construir una sociedad civil fuerte y dinámica que, me temo, aún no tenemos. Sin embargo, también he de decir que, por el otro lado, no me atrae para nada la inclusión de ciertos temas polémicos en el currículo (aborto y matrimonio homosexual, por poner tan sólo dos ejemplos). Podríamos haber limitado el alcance de la asignatura a la discusión de aquellos asuntos estrictamente necesarios para fomentar los valores comunes mínimamente exigibles en una sociedad democrática moderna, posponiendo el debate de los polémicos temas morales que pueden resultar más divisivos. Una asignatura como Educación para la Ciudadanía debería centrarse, me parece, únicamente en aquellos aspectos sobre los que existe un amplio y sólido consenso social y político. Nuestra sociedad es ya lo suficientemente madura como para proporcionar material de sobra en esas condiciones. {enlace a esta historia}

[Mon Sep 17 10:05:42 CEST 2007]

El País publica hoy un corto reportaje que resume la trayectoria del grupo terrorista alemán Fracción del Ejército Rojo (RAF) en el que me llamó la atención leer lo siguiente con respecto al secuestro del presidente de la patronal, Hanns-Martin Schleyer:

Dejando aparte la anécdota para-fascista de Josef Strauss —no se esperaba menos de un individuo como éste, la verdad—, lo que me pareció interesante fue leer las buenas relaciones entre socialdemócratas y democristianos por lo que hacía a un tema tan complejo como el del terrorismo. El Gobierno invitó a la oposición a que participara en el gabinete de crisis, y ésta aceptó, lo que quiere decir que los unos confiaban en los otros, y viceversa. ¡Ah, qué tiempos! {enlace a esta historia}El canciller federal socialdemócrata Helmut Schmidt creó un gabinete de crisis al que incorporó a la oposición democristiana. Se ha sabido estos días que a la propuesta de Schmidt de buscar soluciones imaginativas para conseguir la liberación de Schleyer, el entonces líder de los socialcristianos de Baviera, Franz Josef Strauss, propuso fusilar de uno en uno a los terroristas de la RAF presos hasta que dejaran libre al secuestrado.

[Sat Sep 15 20:50:38 CEST 2007]

El jueves, Joseba Arregi, ex-militante del PNV y ex-portavoz del Gobierno vasco con el lehendakari Ardanza, publicó un artículo en el diario El Mundo sobre la división interna del PNV que ha llevado a la dimisión de su Presidente, Josu Jon Imaz —no pude encontrar el artículo en el sitio web de El Mundo, así que he preferido usar este otro enlace que encontré. Algunas de sus reflexiones me parecen dignas de transcripción:

Se trata, por tanto, de la vieja estrategia nacionalista de máximos que viene aplicando el PNV desde la transición, manejando siempre muy bien los tiempos, eso sí, y jugando con una ambigüedad calculada que parece haberles dado unos magníficos resultados hasta ahora, aunque sea al precio de dejar pudrirse el manido conflicto vasco.No existe nacionalismo vasco sin historia de sus propias escisiones. Le acompañan desde el momento mismo de su nacimiento. El propio fundador, Sabino Arana, se escinde con su giro españolista, proponiendo a su partido luchar por la autonomía en una España federal. Pero en el PNV —y es algo que vale para el conjunto del nacionalismo—, la unidad sólo se puede conseguir al precio de la radicalidad. Es el único denominador común aceptable para poder articular la unidad.

El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado en los últimos días que la nueva ponencia engarza perfectamente con los anteriores documentos aprobados por el partido. Lo que sucede es que todos los documentos del PNV son un ejercicio en la ambivalencia, en la ambigüedad, en el arte de decir una cosa y la contraria sin que parezca que se contradicen. Es lo que permite que sus portavoces puedan afirmar que los nuevos documentos siguen la senda de los anteriores. Y es lo que permite que todas las tendencias puedan afirmar que se ajustan al canon de la ortodoxia.

En la nueva ponencia que el EBB propone a sus militantes para el debate no se fija fecha para la consulta popular. Ni tampoco se especifica el contexto en el que ésta pueda tener lugar, con o sin violencia. Se afirma la conveiencia de que la consulta popular vaya precedida de un acuerdo transversal entre partidos políticos de distintas sensibilidades. Es decir: que no sea un acuerdo sólo entre nacionalistas.

Pero se afirma también que si se produce un bloqueo, bien en Euskadi, bien en el Congreso de los Diputados, la consulta puede efectuarse sobre lo que el Gobiero vasco consider oportuno. Ello da a entender que la responsabilidad del bloqueo va a recaer siempre en los partidos de ámbito nacional o en las instituciones que representan al conjunto de España. Pero oculta que el bloqueo está preprogramado, pues no dice en ningún momento a qué está dispuesto a renunciar el nacionalismo en aras del acuerdo transversal. Basta con poner el listón muy alto para que bloqueo se produzca necesariamente. Y, a continuación, poner a consulta el listón que ha servido para provocar el bloqueo.

Como dice en otro momento la ponencia, se trata de recuperar la soberanía del pueblo vasco, una soberanía que en esos términos no ha existido nunca, pues los territorios vascos —nunca Euskadi— contaban con los fueros, indicativo de que no se pensaba en categorías modernas de soberanía. Pero todas las propuestas que vienen del PNV, incluso las renovadoras, se encuentran siempre bajo la reserva de soberanía.

Ahora bien, por lo que hace a las consecuencias que todo esto pueda tener para el resto de las fuerzas políticas, me parece evidente que ha llegado el momento de tomarse en serio la reforma de nuestro sistema electoral. No se trata ya de la necesidad imperiosa de afrontar la creciente fortaleza de la abstención y la indiferencia entre los ciudadanos, sino de evitar la dependencia enfermiza de los dos grandes partidos de gobierno con respecto a los nacionalismos periféricos. Ahí se encuentra, precisamente, la raíz de la crispación política de la que tanto se quejan algunos últimamente. Ni PP ni PSOE pueden gobernar en minoría sin la cooperación —aunque sólo sea pasiva— de CiU y PNV, si bien —debido fundamentalmente a motivos históricos— la derecha está mucho menos dispuesta a aceptar que su contrincante electoral gobierne gracias al apoyo de las tan denostadas "fuerzas centrífugas". Y no hay forma de solucionar este problema sin reformar el sistema electoral para favorecer la consolidación de otros partidos de ámbito nacional: IU y, tal vez, un partido bisagra de cariz liberal-progresista que pudiera aparecer si fuéramos capaces de poner las condiciones necesarias para que viera la luz. Algo así como el CDS de antaño o el fracasado proyecto reformista de Roca en los ochenta. Sea como fuere, tanto populares como socialistas harían bien en mostrarse a la altura de las circunstancias y favorecer una reforma que lograra sacarnos del impasse en que nos ha metido este bipartidismo imperfecto que sufrimos. {enlace a esta historia}

[Sat Sep 15 20:17:25 CEST 2007]

Estos últimos días he andado demasiado ocupado con asuntos personales como para dedicarle tiempo alguno a la bitácora, así que ha llegado la hora de hacer un sucinto repaso a unas cuantas historias que marqué en el navegador conforme me las encontraba. Comenzamos con el pequeño reportaje que le dedicara El País hace unos días a la reedición de Córdoba de los Omeyas, de Antonio Muñoz Molina. Lo que me pareció más interesante de este breve artículo no fue tanto el análisis sobre cómo pueda haber cambiado nuestra percepción del mismo a raíz del tan manoseado 11-S —en este sentido, el periodista que firma el reportaje, José Andrés Rojo, hace poco alarde de originalidad, la verdad sea dicha—, sino más bien en las reflexiones de Muñoz Molina sobre el mito de Al-Andalus que algunos se han construido durante las últimas décadas:

Efectivamente, cualquiera que sepa lo más mínimo sobre el Islam comprenderá fácilmente que la admirada idea de la convivencia casi perfecta de las tres culturas monoteístas en la antigua Al-Andalus gracias a la supuesta tolerancia de los invasores norteafricanos jamás fue sino un mito. De entrada, la tan cacareada tolerancia se limita únicamente a las tres religiones llamadas del Libro (esto es, cristianismo, judaísmo e Islam). Ninguna otra religión gozó de tolerancia alguna, como tampoco aquellas filosofías que no reconocieran la supremacía de un ser divino único y todopoderoso, caso del agnosticismo y el ateísmo. En otras palabras, que no podemos hablar verdaderamente de tolerancia aplicada a la sociedad andalusí, entre otras cosas porque el término —al menos en su acepción moderna— no surgiría hasta mucho después, durante las sangrientas guerras de religiones. Pero es que, además, se trató siempre de una falsa tolerancia, incluso en lo que respecta a las otras religiones del Libro. Se permite el culto al Dios cristiano y al judío, sí, pero siempre y cuando no se haga de forma pública —esto es, de puertas adentro, en el ámbito puramente privado y sin posibilidad alguna de influencia en el ágora. Y, por si ello fuera poco, tanto judíos como cristianos no tienen otra opción sino aceptar la sharía como ley máxima de la comunidad política. Interesante concepto de tolerancia éste, sin lugar a dudas. {enlace a esta historia}"Cuando escribí sobre la Córdoba de los Omeya", cuenta Muñoz Molina, "la materia que trataba era casi secreta, se conocía muy poco sobre Al-Andalus, sobre esa larga época de la historia de España. Era un tema lejano, y como mucho existía un punto de narcisismo andaluz: querían demostrar que eran también diferentes y que, un buen día, habían llegado los castellanos a destruirles una sociedad tolerante, libre, donde convivían culturas diferentes. Abusaban de ese viejo truco que ha funcionado tan bien, el de presentarse como víctimas cuando en realidad se consideran superiores. Pero ése era un asunto de escala doméstica, pequeño. No había entonces la presencia real que el muno del islam tiene ahora en nuestras vidas: ni estaban los inmigrantes que hoy llenan nuestras ciudades, ni existía Al Qaeda. Era, ademáas, una época de fascinación por lo oriental. Si llegas a decir que querías tratar de la época romana de Córdoba, hubieras pasado por ser de derechas. El mundo oriental, los porritos y todo aquello, entonces estaba de moda".

Ahora en Córdoba hay palmeras y granados, y sigue oliendo al azahar de los naranjos que trajeron los musulmanes. Fue en el otoño del 711 cuando jinetes bereberes y árabes conquistaron la ciudad. "Me irrita la demagogia de los que predican que en Al-Andalus convivieron tres culturas diferentes", explica el novelista que con su libro sobre los Omeyas se convirtió en una suerte de raro historiador (ésa fue su formación inicial, aunque luego lo reclamara y sedujera la literatura). "Allí convivieron tres religiones diferentes bajo una cultura dominante. Se hablaba y escribía en árabe, y dentro de esas coordenadas destacarons algunos judíos y algunos cristianos. Lo mejor de la poesía judía de aquella época está escrita en árabe".

[Wed Sep 12 08:35:34 CEST 2007]

La viñeta de Forges publicada hoy por El País me ha hecho sonreír. ¡Y eso que el fútbol ni siquiera lo sigo!

{enlace a esta historia}

[Mon Sep 10 15:26:56 CEST 2007]

Echándole un vistazo a la prensa de hoy me encuentro con una noticia publicada en El País que nos informa del arresto de más de 110 hinchas del River Plate argentino implicados en violencia ultra ligada al fútbol, y me recuerda cómo mis amigos estadounidenses me han preguntado multitud de veces qué explicación puede tener la violencia en el deporte, pues se trata de algo casi inexistente en los EEUU —por cierto, que resulta algo paradójico que en un país donde la violencia ha estado siempre tan presente como parte intrínseca de la cultura nacional misma, casi no se dé este otro tipo de violencia en el que, desgraciadamente, tanto destacamos a este otro lado del Atlántico. Ya me gustaría a mí tener la respuesta, pues se trata de algo que me parece tan irracional como a ellos. ¿A qué viene jugarse la vida por un club de fútbol? ¿Qué sentido tiene? Sin lugar a dudas, no tiene sentido alguno, claro. De ahí que no seamos capaces de encontrarle explicaciones sin más ni más. O al menos eso es lo que siempre he pensado hasta hoy. Y no es que haya encontrado la respuesta mágica al problema, no. No se trata de eso. Estos asuntos suelen ser mucho más complicados de lo que nos imaginamos, y parece poco probable que podamos solucionarlos con un sola medida. Ahora bie, mientras leía esta noticia sobre los hinchas argentinos y rememoraba esas otras conversaciones con mis amigos estadounidenses se me ocurrió de repente que hay, de hecho, unos cuantos factores que pueden llegar a explicar el hecho de que esa violencia relacionada con el deporte que tanto se prodiga en Europa y Latinoamérica no se haya extendido, al menos de momento, a los EEUU. No obstante, todo se reduce a un elemento fundamental: para partirse la cara por un club de fútbol es necesario que el hincha llegue a un punto en que se identifica a sí mismo con el equipo, viendo la defensa a ultranza de los colores de la camiseta como antaño —y, seamos honestos, también hoy en día— se veían los colores de la bandera nacional. ¿Y por qué ha de darse este comportamiento menos en los EEUU que en otros lugares? Por varios motivos: en primer lugar, el deporte está mucho más profesionalizado por allá que por acá, y con ello no me estoy refiriendo a lo que cobren o dejen de cobrar las grandes estrellas, sino solamente a la gestión de los equipos, que por allá raramente son "algo más que un club", como gustan decir los seguidores del Barcelona; segundo, no se puede decir que haya un único deporte rey, pues deportes como el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo casi tienen el mismo número de seguidores, lo cual contribuye a introducir algo de variedad —y, de paso, a evitar la monopolización obsesiva que tenemos por aquí con el dichoso fútbol; y, finalmente, la temporada en cualquiera de esos deportes es mucho más corta y, además, no hay tantos partidos a la semana como en el caso del fútbol. Todo ello contribuye, me parece, a que el fenómeno de la violencia en el deporte no se haya propagado con tanta facilidad por los EEUU. No es que me parezca que estén inmunizados ni mucho menos, pero sí que me parece evidente que al menos tienen más posibilidades de poder evitar el problema, fundamentalmente gracias a algo esencial con lo que no contamos en nuestro continente: la diversificación. Parece bien lógico que en una sociedad que ha estado promoviendo la obsesión monotemática por el fútbol durante décadas se produzcan casos de auténtica locura colectiva. Ahora bien, si estuviera en lo cierto, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién tiene ahora el coraje de llevar a cabo las políticas necesarias para introducir una mayor diversificación deportiva en nuestra sociedad y, sobre todo, esperar las dos décadas largas que habría que esperar para ver sus frutos? {enlace a esta historia}

[Mon Sep 10 13:21:57 CEST 2007]

Leyendo la bitácora de Alejandro Gándara en el sitio web de El Mundo me he encontrado con el siguiente chiste que, por lo que cuenta, oyó en una película que, por otro lado, no le gustó en absoluto —Next, una de ciencia ficción protagonizada por Nicolas Cage y Julianne Moore, que realmente debe ser mala a juzgar por las críticas que he ido leyendo—:

Ocurrente, ¿no les parece? {enlace a esta historia}¿Sabes aquél del maestro Zen que pidió un perrito caliente? Pues dijo: "Quiero Uno con Todo".

[Mon Sep 10 09:47:47 CEST 2007]

Algunos (sobre todo los directamente implicados en la política) se sorprenden del cansancio que nuestros conciudadanos demuestran por todo lo que tenga que ver con los asuntos públicos, pero me temo que en demasiadas ocasiones me parece una actitud de lo más razonable teniendo en cuenta cómo está el patio. Y es que nadie parece entender la política hoy en día si no es desde la chata perspectiva del partidismo más ramplón. Así, si uno se encuentra en el Gobierno, la oposición siempre es calificada de cerril e irresponsable, mientras que si uno se encuentra en la oposición casi se diría que el Gobierno es responsable hasta de que el Sol salga por la mañana y se ponga por la tarde. Por poner un ejemplo que me encontré en la prensa hace unos días, baste el caso de la noticia titulada PP: el Gobierno no impide estas "invasiones nacionalistas" (por si acaso hubiera sido retirada ya del sitio web de El Mundo, también puede consultarse en esta bitácora personal... por cierto, que el mismo título de la bitácora ya nos dice buena parte de lo que puede esperarse: el pesimismo quejumbroso que tantas veces ha pasado por comentario periodístico en nuestro país) sobre las exigencias del dirigente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, para que se permita la creación de una selección catalana de fútbol. Veamos, en primer lugar, la noticia tal y como fue publicada en El Mundo:

Nada más leer este último párrafo me di cuenta de que las cuentas no salían, así que tuve que releerla para deshacer el galimatías: o sea que, por un lado, el Gobierno de Zapatero es responsable directo de la "invasión nacionalista" que cree ver el señor González, pues debería haber tomado cartas en el asunto hace ya tiempo y evitar que se le fuera de las manos; pero, por el otro, el que ERC solicite la comparecencia de la ministra de Educación y el Secretario de Estado para el Deporte en el Congreso para dar explicaciones sobre la prohibición a la selección catalan de jugar un partido amistoso con la de Estados Unidos es "una broma" porque "las selecciones son entidades privadas". Pues, ¿en qué quedamos, señor González? La lógica del portavoz de Deportes del PP en el Congreso se contrae y se expande como la plastilina, dependiendo de las necesidades de golpear a uno u otro contrincante y sin que ni tan siquiera se pare a pensar en la contradicción en la que incurre. El caso es lanzar puyas contra todo lo que se mueva. Y así llegamos a la política entendida no como servicio público, ni siquiera como mera actividad profesional dedicada a la gestión de los mismos, sino tan sólo como sucesión de declaraciones y contradeclaraciones, golpes de efecto, eslóganes y campañas para ganarse un voto más en las urnas, cuando no solamente para restárselos al contrario. Cuidado, porque aunque el ejemplo que saco a colación aquí es del PP, lo mismo puede observarse entre las filas del PSOE, IU, CiU, PNV y el resto de partidos. Así pues, como decía al principio, tiene bien poco de extraño que sean muchos los ciudadanos que se sienten asqueados por el espectáculo y optan por abstenerse. {enlace a esta historia}En el PP dicen que el asunto de las selecciones deportivas de las comunidades autónomas "se le ha ido de las manos al Gobierno", según declaró ayer a este periódico el diputado popular Francisco Antonio González. "Tenemos una profunda y seria preocupación", añadió.

Este diputado, portavoz de Deportes del PP en el Congreso, indicó que "un día sí y un día no" se están produciendo "invasiones nacionalistas" en este terreno, sin que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero adopte ninguna medida para impedir que las formaciones políticas nacionalistas "vayan metiendo su cuña hacie el independentismo".

Francisco Antonio González criticó lo que considera una "actitud hipócrita" del Ejecutivo de Zapatero, porque utiliza el lema Gobierno de España en las campañas de publicidad pero, al mismo tiempo, tolrea que la Generalitat catalana, presidida por el socialista José Montilla, esté permitiendo y promoviendo que las distintas selecciones deportvias catalanas sean reconocidas en las competiciones internacionales al margen de la española.

Este diputado también mostró su sorpresa porque Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) —"el socio parlamentario del Gobierno", precisó— haya solicitado que comparezcan en el Congreso la ministra de Educación y el secretario de Estado para el Deporte, para dar explicaciones sobre la prohibición a la selección catalana de fútbol de poder jugar un partido amistoso con la de Estados Unidos. "Esa petición me parece una broma, porque las selecciones son entidades privadas", indicó Francisco Antonio González.

[Thu Sep 6 17:23:07 CEST 2007]

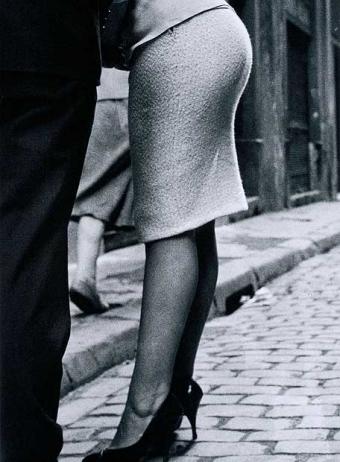

Hace ya unos cuantos días que me encontré con una singular noticia en El País. Al parecer, la Fundación Canal de Madrid va a inaugurar el próximo 2 de octubre una exposición que, con el título de Ocultos, mostrará lo que el periodista del diario denomina con algo de buen humor "el arte de retratar un culo". También nos proporciona algo más de morboso detalle para los curiosos:

Y, por si fuera poco, todo ello viene aderezado con la siguiente y sugerente fotografía de la serie El carrer, tomada en 1979:La muestra, titulada Ocultos, invita al espectador a descubrir culos hermosos y rotundos, captados de forma sugerente, humorística, costumbrista, documental, intimista...

Al igual que el rostro se convierte en eje visual del retrato frontal, en la observación del dorso la mirada se dirige espontáneamente al culo y éste se convierte en protagonista indiscutible.

[...]

Entre los artistas internacionales destacan Capa, Cartier-Bresson, Man Ray, Lucien Clergue y Mapplethorpe, mientras que entre los fotógrafos españoles figuran Joan Colom, Rafael Navarro, Ramón Masats, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero y Carlos Pérez Siquier.

En fin, todo un señor aperitivo. {enlace a esta historia}

[Wed Sep 5 08:55:22 CEST 2007]

Alegra ver en el tan partidista panorama periodístico español —algunos no lo creerán, pero los diarios estadounidenses no se acercan para nada a los niveles de propaganda política que llegan a alcanzar por aquí, lo cual tiene sus problemas también, como el hecho de que esas labores se dejen para la televisión por cable, lo cual terminó por crear un monstruo como la cadena Fox— un editorial razonable, justo y crítico con el partido político que en teoría debiera defender a capa y espada, como el publicado hoy por El País. Se trata de una crítica no de la decisión del Presidente del Gobierno de subir las pensiones mínimas, sino de la forma —y, sobre todo, el momento— de hacerlo:

Cierto, el Presidente ha anunciado la subida al principio de la legislatura, tal y como prometiera, pero también a falta de pocos meses de que se inicie la reñida campaña electoral que nos espera. Ahora bien, siempre cabe preguntarse hasta qué punto Zapatero está pecando en esta ocasión de falta de ética. Aún faltan siete meses para las elecciones y el anuncio se ha venido produciendo año tras año al inicio de la legislatura, sin que este año sea por tanto excepción. ¿Cabe pensar, entonces, que el Gobierno no debiera anunciar medida alguna seis meses antes de una convocatoria electoral? ¿Y dónde establecemos el límite? ¿Por qué han de ser seis meses, y no nueve o un año entero quizás? La crítica me parece un tanto arbitraria, pero no obstante, como venía diciendo, suena razonable y, sobre todo, tiene el mérito de romper con el partidismo apriorístico que tanta hegemonía tiene en nuestra prensa. Bienvenida sea, pues. {enlace a esta historia}Zapatero acostumbra a inaugurar el curso político, a comienzos de septiembre, en un mitin de su partido celebrado en su tierra. Y lo hace cada año anunciando una subida de pensiones. Mejor es que anuncie eso que otras cosas, pero, al hacerlo en un mitin partidista, confunde su condición de presidente del Gobierno con la de secretario general de su partido. Y en esta ocasión lo confunde sobre todo con su condición de candidato electoral para los comicios de marzo.

Quizá ha habido exageración en algunas críticas, pero el argumento con que le ha defendido el secretario de organización del PSOE, José Blanco, es de doble filo: ha dicho que se trata de cumplir un compromiso electoral. Es cierto que en vísperas de las elecciones de 2004, Zapatero se comprometió a subir las pensiones mínimas un 24% a lo largo de la legislatura, lo que implicaba subirlas cada año por encima de la media; pero en el mismo acto prometió hacerlo al inicio de la legislatura y no a las puertas de una campaña electoral. "Eso nunca lo haré", dijo el 25 de febrero de 2004, a dos días del inicio de la campaña.

[Tue Sep 4 12:50:25 CEST 2007]

En el transcurso de una crítica publicada en The Chronicle of Higher Education sobre la represión leninista contra la intelligentsia rusa a principios de los años veinte (en este caso el término leninista no se aplica a la ideología sino al individuo como tal, tan sanguinario y autoritario como después lo sería Stalin, para desgracia de los pocos comunistas que puedan quedar vivos), me encuentro con la siguiente reflexión sobre la naturaleza de la filosofía rusa:

En definitiva, una filosofía muy de nuestra época, ideal para estos tiempos postmodernos que nos han tocado vivir, centrada en el individuo, la experiencia, lo prático. En ese sentido, no tan distinta de la propia filosofía española del siglo XX, más preocupada también en las consecuencias prácticas de sus postulados que en grandiosos sistemas de ideas. A lo mejor podemos aprender bastante de ellas. {enlace a esta historia}Isaiah Berlin declared that Russia possessed "thinkers, but not eminent philosophers". Chamberlain [Lesley Chamberlain, autora del libro que se comenta: Lenin's Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia] rightly blames his singular prestige for the notion that all such thinkers amounted to mere "magi of the steppes". To be sure, she notes, Russian philosophy largely eschews systematic approaches. And Pyotr Chaadaev (1794-1856) famously deemed Rusians "rather careless about what was true and what was false". But Russian philosophy also displays distinctive assets along its anti-Cartesian, pro-Pascalian path.

It's always engagé, fiercely concerned with the communal welfare of Russia, even as it favors the individual's personal dignity and autonomy. Russian philosophy's chief problem is "how to reconcile individuality with selflessness". It is notoriously nonacademic, doable by novelists, journalists, or priests. It ponders the "good" or "rounded" person, how he or she ought to live, and resembles a kind of moral calling or "springboard to immediate practical action" on the part of justice-seekers who belileve in "adapting truth to hope". (Chamberlain argues that this bent continued till the end of the Soviet Union). No wonder Czar Nicholas I ordered all philosophy departments shut down in 1826.

At its core, as in Dostoyevsky's novels, Russian philosophy skews counter-Enlightenment and idealist, looking like "a branch of German philosophy" in its infatuation with Kant and Hegel. It's highly skeptical of an instrumentalist, tehcnocrat approach to life that scants emotion and sponteneity. (Berdyaev ordained rationalism "the original sin of almost all European philosophy"). In a peculiarly Russian way, it anticipates the ever-present possibility of chaos in human life. Moreover, it's congenitally unable to separate itself from Orthodox Christian mysticism, except when it swings the opposite way to Western, utopian, scientific reason (which played out in both the liberal humanism of Alexander Herzen and Lenin's ruthless police state). It is always impassioned about ideas, as in Belinsky's famous rebuke of Turgenev, reproduced in Tom Stoppard's play The Coast of Utopia: "We haven't yet solved the problem of God, and you want to eat!"

[Mon Sep 3 17:43:03 CEST 2007]

Hay veces que uno no sabe a qué atenerse observando la facilidad que tienen los estadounidenses para inventar aparatos raros. Por un lado, no puedo evitar cierta envidia al observar que tienen una capacidad enorme para inventar y crear cosas originales, por más que esto irrite a muchos europeos. Pero, por otro lado, hay que reconocer que se les ocurre cada estupidez que uno ni siquiera acierta a catalogarlas. Aquí tienen unos cuantos ejemplos obtenidos de BookBlog: el Loo Read, el ThumbThing y, finalmente, el Book Shade. Tres grandes avances para la Humanidad. Eso sí, me pregunto cuánto dinero estarán ganando sus inventores en esta economía nuestra del consumo compulsivo en la que, después de todo, si el precio es lo suficientemente bajo tampoco es tan difícil que un buen número de clientes pague por cualquier chuminada.

{enlace a esta historia}

[Mon Sep 3 17:24:45 CEST 2007]

Hace unos días leía en la prensa que las dos principales asociaciones de padres, Ceapa y Concapa, pedían al Gobierno un reajuste del calendario escolar para adelantar la vuelta al colegio de los niños, alegando como principal razón las dificultades que encuentran los padres para conciliar los horarios del colegio con los del trabajo. Hablando en plata: el problema que alegan no es otro que el hecho de que es bastante difícil encontrar quién pueda encargarse de los niños mientras ellos tienen que ir al trabajo durante estas dos primeras semanas de septiembre. El problema, desde luego, me parece serio, sobre todo teniendo en cuenta que debido a los cambios sociales experimentados en España desde los noventa, son muchas las parejas en las que ambos adultos trabajan fuera de casa. Ahora bien, no creo conveniente plantearse cambios en el calendario escolar atendiendo a las necesidades de cuidado infantil que puedan tener las familias españolas. Si se plantean problemas en este campo, deben tratar de resolverse sin necesidad de parchear en algún otro lugar. Así pues, a lo mejor lo que hace falta no es alargar el calendario escolar, sino invertir más en centros de atención infantil. Si hemos de incrementar el horario lectivo en nuestras escuelas, hagámoslo sin dudarlo, pero por favor hagámoslo por las razones correctas. {enlace a esta historia}

[Mon Sep 3 15:51:32 CEST 2007]

Me ha hecho reír bastante la entrada del pasado miércoles en la bitácora de Rafael Reig:

{enlace a esta historia}El Banco Central Europeo (BCE) parecía una cosa un poco más seria. Ayer leí en el periódico que su presidente, Trichet, dijo, tras la última reunión, que "desarrollaba una fuerte vigilancia" sobre "los riesgos inflacionistas".

El periodista de El País explica:

El lector adulto se queda de piedra. O sea, que estos tipos del BCE, si quieren decir que subirán los tipos, no dicen que subirán los tipos, qué va. Ellos tienen una señal secreta y dicen: "Atención, fuerte vigilancia, compañeros, todas las tortillas de patata son redondas". Y mientras tanto guiñan un ojo."Una expresión que el BCE usa cuando quiere avisar de que subirá los tipos de interés [...]. Es la seña pactada con los mercados".

¡Cómo molan los mayores, con sus señales secretas y todo!

Qué diver, ¿no?

Son como críos.

Luego pasa lo que indica el periódico:

¿No te suena a Mortadelo y Filemón? Unos tíos ponen señas secretas, pero luego ya nadie sabe qué significa nada."Los mercados, sin embargo, ya no saben si con la nueva seña Trichet mantiene la apuesta por una subida [...] o prefiere dejar pasar esta ronda".

Formidable en verdad. Como en el patio del colegio.

Yo les recomendaría que, si quieren avisar de que subirán los tipos, lo digan hablando con la pe:

— Supubirirapan lospos tipitopos.

Mola mucho.

Mientras nos tienen a todos así, en el patio del cole, sin fumar y oyendo sandeces a diario, los mayores se divierten.

Los bancos han aumentado sus beneficios este año, sólo en los siete primeros meses, un 20%. Los pequeños, sin embargo, en el patio, estamos cada vez más endeudados para poder pagar el balón de reglamento.

Ya lo creo que mola, ¿no te parece?

[Mon Sep 3 12:24:27 CEST 2007]

Creo haber escrito en estas mismas páginas que no me atre nada la figura del Pepito Grillo, y la verdad es que tengo en poca estima la tradicional actitud pesimista, negativa y criticona que por desgracia muchos han llegado a equiparar con el hecho mismo de escribir comentario social o político en nuestro país. El espíritu quejumbroso que arrastramos al menos desde la crisis del 98 (si no desde mucho antes, pues hay veces que casi me temo que sea casi connatural con el mismo hecho de ser español) permea todos los recovecos de nuestra escena intelectual y, si me apuran, hasta cotidiana. En lugar de ponerse manos a la obra y mostrar la iniciativa para transformar algo, el españolito medio prefiere a menudo hacerse el mártir y cantar unas cuantas doloridas saetas para que el mundo entero esté al tanto de su sufrimiento y se compadezca de él. Es lo que tiene, supongo, la herencia católica con toda su estética del dolor y la pasión del Señor, por no hablar de las largas décadas (si no siglos) de sentarse a verlas venir esperando que sea el Gobierno quien tome cartas en todos los asuntos. Pero desvarío demasiado. Simplemente quería hablar de la bitácora de Lector mal-herido, en la que pese a encontrarnos demasiado a menudo con esa actitud constantemente crítica y hasta chulesca del autor (no parece que le gusten muchos de los libros que lee, y casi todos pueden ser catalogados casi como bazofia, a juzgar por sus comentarios), lo cierto es que al menos se encuentra uno con un poco de aire fresco y un mucho de ingenio, y todo ello sin andarse con medias tintas ni hipócritas loas a autores consagrados. Así, comentando Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel Delibes, se nos aclara:

Como venía diciendo, una crítica bastante cruda e incluso insultante, pero sin pelos en la lengua ni falsas idolatrías. Además, no me queda más remedio que darle la razón al autor: ¡ya está bien de paletadas! ¡Ya está bien de engañarnos con el mito del buen salvaje y el lindo pueblo en medio de la sierra! La vida rural tiene, sin lugar a dudas, sus ventajas, pero no conviene olvidar que buena parte de estos urbanitas que tanto la echan de menos únicamente la visitan en vacaciones o cuando sienten una necesidad imperiosa de pasar por la cámara de descompresión para, poco después, regresar una vez más a la tan denostada ciudad, que algo tendrá cuando no para de atraer gente (sobre todo aquellos que necesitan respirar un poco de libertad individual, los perseguidos, las minorías, los interesados en compartir ideas y experiencias...), digo yo. {enlace a esta historia}Va de un chico de pueblo que narra en primera persona las cosas del pueblo. Los santos y eso. La ciudad, que es terrible, y las movidas la labranza.

Texto tibio, enjoyado de localismos, no tiene mayor interés que oír hablar a gente muerta. Magnetofontexto interesante, por ello, bien timbrado, inapelable en la simpleza de su propuesta, absolutamente intranscendente para la historia de la Humanidad, mis intereses sexuales y el dinero que me deben mis amigos.

Vamos, un texto que desde 1970 le importa a todo el mundo tres cojones.

Intelectualmente, lamentable, casi diría que imbécil: esa tesis subnormal de ver el pueblo como un paraíso perdido y la ciudad como un infierno que se propaga. Apunta Delibes, en las primeras páginas, que los pueblos no cambian, mantienen su pureza, mientras que la ciudad perpetúa y, de hecho, incrementa cada tanto sus vicios y enfisemas.

Fíjate, Miguel, hasta qué punto no cambian los pueblos que muchos desaparecen.

Fíjate, Miguel, hasta qué punto se conserva el apego a la tierra en los pueblos que este texto saldría ileso de comprensión en un 87% de sus frases para cualquier muchacho/mozo rural de hoy (también es verdad que el porcentaje sube en el caso de chavales de barrio).

[...]

(escribirlo he; engraso el vocabulario: aventar, trillo, cotarra, por san Miguel, trébedes, garia, obrada, matanza, tajo, celemín, era, rundir... ah, la vida rural, ah, el pueblo, ah, qué gente tan buena, buenísima, todo el día de pobres y cañaverales, ohhhh eyaculo paz silvestre...)

[Mon Sep 3 10:03:53 CEST 2007]

Alejandro Gándara reflexiona en su bitácora sobre el concepto de lo breve en la narración, a propósito de la moda de los microrrelatos:

Un buen amigo bastante aficionado a la escritura me contaba una vez que para él había dos tipos de prosa: la prosa lírica, extensa, descriptiva, evocadora de sentimientos y pensamiento, y la inspirada en la novela negra y el periodismo, breve, preocupada más por la historia que por el ambiente. A mi amigo le pirraba la primera, mientras que yo siempre preferí la segunda. Pues bien, la buena prosa periodística ha de ser breve en el sentido descrito arriba por Gándara. {enlace a esta historia}El neófito suele pensar que el asunto es la brevedad. Lo que pasa es que la brevedad tiene muchas faces. En este arte de la escritura se entiende "brevedad" por síntesis, oséase, por la capacidad de obtener un máximo simbólico de un mínimo narrativo. Si puedo contar la historia de España describiendo la tarde de un domingo en mi aldea, entonces tengo talento para lo breve. De modo que brevedad y longitud no son lo mismo. Se trata de pensamiento sintético, no de escribir poco.

Antes de ponerme narratólogo (que es como me insulta un filósofo amigo), advertir que los riesgos del microrrelato se concentran en su tendencia hacia el chiste, hacia el vacío presuntuoso y hacia la metaliteratura. Muy haiku tiene que ser uno para evitar tanta desgracia.